竹岡(式)ラーメンとは

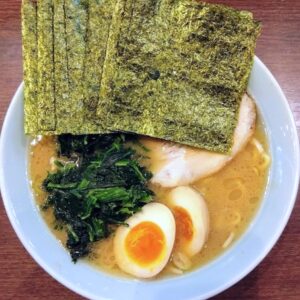

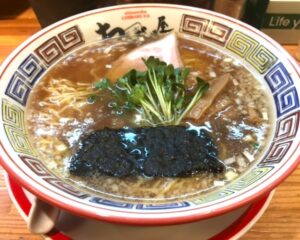

東京湾に面した千葉県の内房海沿い、富津市の竹岡地域を発祥とするラーメン。「梅乃家」が発祥とされている、ダシを使わず「チャーシューを煮込んだ醤油ダレをお湯で割っただけ」という、真っ黒で塩辛いスープが特徴の独特な製法の地ラーメン。千葉の三大ご当地ラーメンの一つ。

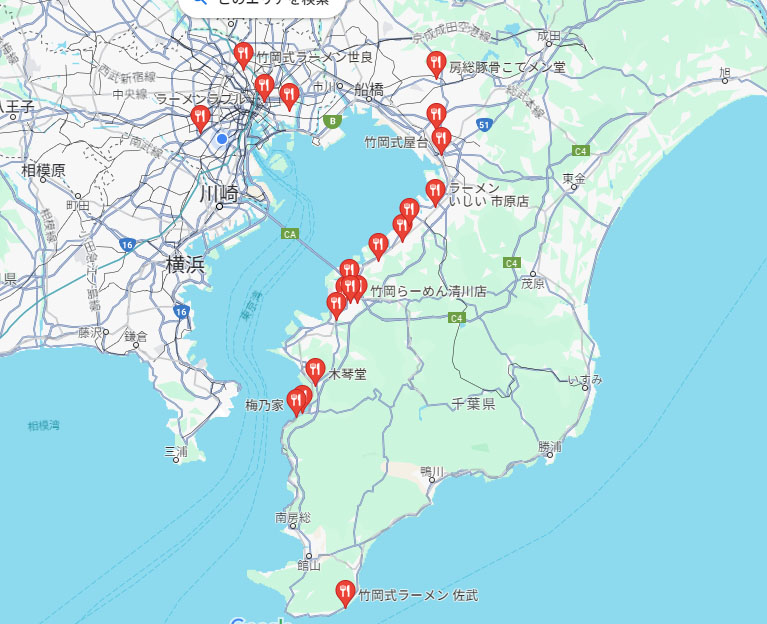

竹岡式ラーメン店の分布

麺を茹でたお湯とチャーシューの煮汁で作る醤油ダレだけで、スープを構成。黒く塩辛い。梅乃家では乾麺を使用。薬味には角切りにしたタマネギを使う。元祖の梅乃家及び鈴屋と違い、派生店では生麺や昆布ダシを使用するなど、その店独自の工夫をこらしている場合がある。

常識破りの地ラーメン

ご当地ラーメン(地ラーメン)は、県または市(まれに町)単位で盛り上がっているのが普通である。しかし、この「竹岡」は、千葉県の木更津の南にある富津市の一地名である。にもかかわらず、竹岡系といういう名称もあるほど、地ラーメンとして定着しているのだから面白い。

代表的な店は「梅乃家」でここが竹岡式の元祖といわれている。ここのラーメンには、ラーメンの常識を覆す特徴がある。ダシがお湯なのである。いや、お湯だから「ダシ」とは呼ばない。ラーメンづくりのポイントである「ダシ作り」、これがないのだ。作っているところを見ていると、鍋にお湯を入れ、そこで麺を茹でている。そろそろからな、と思ったときに、麺を丼に入れるのはまあ普通として、そのまま茹で湯も一緒に入れてしまったのである。「入れてしまった」という表現は、お店が手抜きをしているようで正しい表現ではない。そのようにしてお湯で醤油ダレを薄めるのがここの正しい作り方でなのである。そう、まるでインスタントラーメンを作るかのように。

そして、さらにインスタントラーメン的なのが麺。ここ「梅乃家」では、乾麺を使っている(営業開始時間から少しの時間は生麺を使うという話も聞く)。そう、見るからにインスタント的なラーメンなのである。しかし、醤油の産地・千葉だからこそ、なせる業なのか、それでいて、意外に美味しいから驚いてしまう。乾麺で作るお湯ラーメンなのに、である。

もっとも、竹岡ラーメンの中で乾麺を使っているのは、あまりない。しかし、その多くは「お湯ラーメン」を受け継いでいる。同じ竹岡にある「鈴屋」、木更津にある「富士屋」「佐藤君 (※君津にかめちゃんとして移転」」、その名も「竹岡らーめん」(ここはチェーン店で多店舗展開中)などである。薬味にはタマネギの微塵切りを使うが、濃い目の醤油味にこのタマネギが良く合う。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

竹岡(式)ラーメン店の例

他地域にある竹岡式ラーメン店の例

竹岡式ラーメンを提供するお店は、漁師のまかない飯として作られた側面があるため、千葉県の内房海岸沿いにあるが(上の地図参照)、一部東京や離れた場所でも営業しているのを見つけることができる。

地ラーメンとしての「サンマー麺」と全国区に広がった「家系ラーメン」

サンマー麺とは

サンマーメン、さんまーめん、漢字では「生碼麺」「生馬麺」「三碼麺」と表記される。サンマ(秋刀魚)とは無関係。広東語で「生」(新鮮でシャキシャキした素材)を「馬」(上に乗せた)麺の意味。発祥は戦前の横浜中華街、当時の中華料理店の賄い料理であったとろみの付いた肉そばが原型とされ、戦後にメニューとして成立していった。塩味か醤油味に細麺を使い、もやし、豚肉、キクラゲ、白菜、ニンジン、葉物野菜など、色取り取りの食材を炒めた物に餡をかけるのが基本的なサンマー麺。

サンマー麺の主なお店の例

横浜 家系ラーメンとは

神奈川県横浜市「吉村家」発祥(1974年)の、スープが豚骨醤油ベース、麺は太麺のストレートが基本となっているラーメン。その特徴を有するラーメンおよびそのラーメン店群を横浜家系・家系と呼ぶ。味の濃さ、脂の量、麺のゆで加減など、ラーメンを構成する要素をお客が好みの味や食べ方に調整できるようになっている店舗が多い。多数の亜流と企業として多店舗展開するお店(資本系)がある。

さっぱり醤油から「家系」へ変貌

横浜は中華料理が最初に到着した街でもある。だから、ラーメンも最初であろうと想像できる。中華料理用の清湯スープにストレート麺。これが元祖横浜ラーメンである。「玉泉亭」は1918年に創業した老舗だが、今でも懐かしい味をだしている。そして、地ラーメンとして、あんかけ野菜(モヤシが中心)が具となった「サンマーメン」がある。

しかし、今、「横浜ラーメン」といえば家系と呼ばれるラーメンのことを指す。新杉田で1974年に吉村実氏が創業した「吉村家」が総本山(現在は横浜駅近くに移転)。吉村実氏は当時長距離トラックの運転手だったが、趣味で密かに研究を重ねていた九州の豚骨ベースと東京の醤油ベースを組み合わせたスープを開発し、ラーメン業界に挑戦した。いわば「脱サララーメン」。

基本形は、ストレート・短めの極太麺。豚骨と鶏ガラを大量に使った旨みの濃い醤油味のスープに大きな海苔の組み合わせである。食べ手の好みで、麺の茹で具合、脂の量、味の濃さが選択できる。歴史は長いがここ数年で増殖し、全国で250軒とも300軒ともいわれており、まだまだ増え続けている(多店舗のチェーン展開FC展開を全部入れたらもっと多い)。

吉村家直系の家系ラーメン店

2023年12月現在

代表的な店は、ほかに「六角家」「本牧家」「近藤家」「寿々喜家」「介一家」など。そのほとんどが店名に「家」が付いていることから家系と呼ばれているわけだが、そうでない家系もある。例えば「しらいし」「大ちゃん」「ONOMICHI」などがそうである。

※家系初期の代表店3店(吉村家・六角屋・本牧屋)を指して「家系御三家」という。六角屋と本牧屋はすでに閉業している。

さらには、見た目がそっくりで、しかも店名に「家」が付いているにもかかわらずその出身が家系ではない、いわゆる便乗商法的な店も少なくない。ある程度までは、系図的な追っかけもできていたが現在ではほとんど摑みきれない状況になってしまった。

いまだに「吉村家」の直系店も増え続けているが、それ以外に増殖中なのが何軒かある。弟子筋で増やしているのが「六角家」と「本牧家」。フランチャイズで増やしているのが「石川家」。ここは、元は「吉村家」直系であるが具やメニューを換え、もはや独自路線といってもいい。「元町家」「栃木家」「相原家」などがそうである。

他の主な家系ラーメン店

1992年創業の「壱六家」は別系統でそこからも「松壱家」「壱八家」「町田商店」など多数輩出されている。またさらに「たかさご家」からの流れである「武蔵家」の出身者が多数活躍しており、「武道家」「輝道家」「谷瀬家」「麺家黒」などが一例である。

壱系

フランチャイズ展開

たかさご家系

家系ブームの流れでこれらの主流店で修業せずに「家系」を名乗る店も増え、家系戦国時代を迎えた。このブームに目を付けた企業が家系の多店舗展開を始めたりした。そんな流れの中、逆に店名に「家」を付けない店や「家系」すら名乗らない店すら出てき始めた。これはある意味、「家系」の定着でもあり、全国的な浸透である。結局、この「豚骨醤油味」というのは多くの人に受け入れられる味で全国に増えつつある。

「家系ラーメン」の特徴とは?以前は店名に「家」が付くのが一番の特徴だったが最近は付いてない店も増えて来た。スープは豚骨を中心に鶏ガラをガンガン炊きだし、そこに醤油ダレを強めに合わせたタイプのラーメン。営業時間中でもガラの入れ替えや追加を行い、見た目には苦手な人も少なくない。

油は鶏油(チーユ)であることが重要。豚骨ベースのスープ(鶏ガラも使っているが)に鶏油を合わせるという発想がユニーク。中太のストレート麺で一般的なラーメンの麺よりも長さが短めなのが大きな特徴。酒井製麺(製麺所)の麺が多く、ここの麺を使っているかどうかで昔は主流かどうかを判断できた。

具はチャーシューとほうれん草、海苔。メンマがないのも特徴。麺の茹で方(固め・普通・柔らかめ)、味(タレ)の濃さ(濃いめ・普通・薄め)、油の量(多め・普通・少なめ)を選択できることも大きな特徴。また調味料を多数用意してあり、好みのスタイルをカスタマイズできる。

例:おろしニンニク、生姜、豆板醤、酢、胡椒、すり胡麻。

ライスを用意してある店がほとんどで店によっては無料の場合もある。ここにスープに浸った海苔やチャーシューをのせてミニ丼にして食べる人が多い。チャーシューは以前はほとんどが煮豚だったが、最近は焼き豚にする店も少なくない。「壱系」ではうずらの卵があること、塩味があることが大きな特徴であり個性。

その他の代表的な家系ラーメン店の例

多店舗展開している家系ラーメン店グループの例

地域に根ざし、駅前や国道沿いなどにも多数チェーン展開しているグループがあり、その出店の勢いは「家系」という一つのスタイルの人気をうかがわせる。

2023年12月現在

とにかく人気な家系ラーメン。店舗や系譜に関しては横浜情報媒体「はまれぽ」さんの以下のリンクをご参照ください。

※全てを網羅したものではありませんのであしからず。

https://hamarepo.com/iekei_kakeizu/

東京ラーメンとは

オーソドックスな醤油ラーメンであり、日本式ラーメンの原型とも言える存在。「中華そば」「支那そば」の呼び名でも表示される。1910年に当時流行の最先端だった浅草に店を構える「来々軒」が発祥とされており、叉焼(チャーシュー)、支那竹(メンマ)を初めてトッピングするなど、日本式ラーメンの基礎を築いた店とされる。鶏ガラを中心に野菜や豚骨でじっくり煮出した透明感のあるスープを使用し、麺はスープに絡みやすい中細の縮れ麺が一般的である。また、近年は動物や野菜のダシに加え、魚介をスープのダシとすることが多い。

様変わりする「東京ラーメン」

古くから「東京ラーメン」というのは間違いなく存在していた。それらはあっさりとした醤油味に細めの縮れ麺、シンプルな具で構成される。スープは煮干しや昆布など海産物系が使われ、弱火で煮出した透明感のあるスープが特徴である。しかし、いまの時代、東京で食べられるラーメンに関していえば、無国籍・全国版である。ほとんどどこの地域の麺類でも食べられるようになった。全国各地の有名店が次々と都内に出店し、群雄割拠の様相を呈している。

浅草の「来々軒」が東京初のラーメンと言われており、1910年の開店。日本のラーメンブームの発祥と言われる。現在は店を閉めてしまったが、その流れを汲む店が千葉の稲毛にあり「進来軒」として現在も東京ラーメンを出している。

その後、東京では多発的にラーメン店が登場した。老舗では「大勝軒」(人形町:1912年)、「萬福」(銀座:1929年)、「春木屋」(荻窪:1949年)など。老舗の「萬福」はすでに三代目になるが昔とかわらぬ味を銀座で提供し続けている。三角形の卵焼きが印象に残るラーメンである。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

東京の老舗ラーメン店の例

背脂チャッチャ系

一方、背脂チャッチャ系の元祖である「ホープ軒本舗」(吉祥寺:1938年)から「ホープ軒」(千駄ヶ谷:1960年)や「土佐っ子」(ときわ台:1970年頃)が誕生し、東京背脂系を形成する。

「ホープ軒」からは「弁慶」(堀切:1972年)、「香月」(恵比寿:1973年)など、一世を風靡するお店も誕生した。

※背脂チャッチャ系とはスープにコクを出す為、煮込んだ豚の白い背脂をスープに入れること。網で背脂をチャッチャッと振りかける動作(音)から定着した呼び名。

東京背脂系ラーメン店の例

荻窪ラーメン

荻窪では「春木屋」以外に「丸福」「丸長」「丸信」「佐久信」「二葉」「漢珍亭」などの人気店があり、荻窪ラーメンという名称で呼ばれていた。(漢珍亭、佐久信 閉店) どちらも老舗で「春木家本店(1931年創業)」と「春木屋 荻窪本店(1949年創業)」があるが兄弟親戚関係で独立採算なのでどちらも本店と名乗っている。

荻窪ラーメン店の例

「丸長」からつけめんの「大勝軒」が分かれていき、こちらも後に一大勢力になっていく。1990年代には車で食べに行くことも多かったため街道沿いに人気ラーメン店が集中した。環七ラーメン戦争などという言葉が生まれたのもこの頃である。

環七ラーメン戦争

環七ラーメン戦争とは1990年代初頭、東京の外側を半周する都道「環七通り」沿いに出現した数々のラーメン店とその熱気と人気を指す。深夜まで路上駐車の列ができ、住人との揉め事も起き、社会問題となる。全盛期には100軒以上のラーメン店がしのぎを削ったとされ、今でも70軒以上のラーメン店が営業する激戦地との事。当時の代表店「なんでんかんでん」「土佐っ子」は閉業して後継店が別の場所にできているが、当時から根強く現在も営業している店舗があるので例として店舗を以下に示します。

1986年「食材の鬼」と呼ばれた佐野実氏の「支那そばや」(藤沢→横浜)の登場により、ラーメンに対する「こだわり」が芽生え始めた。

96年組

1996年に創業した「麺屋武蔵」(青山)「青葉」(中野)「くじら軒」(横浜)の存在が後に影響を与えることが多く(96年組と呼ばれている)、インターネットの普及とともにラーメンも大きく進化・発展していった。店舗数も県別では圧倒的で最近では若い人の出店も多く、最新のトレンドを生み出している。

中国から伝来したラーメンに「醤油」を使うことで「日本式ラーメン」が誕生したと言われている。東京におけるラーメンの特徴は「醤油」であろう。スープは鶏ガラベースで豚骨を加える場合でも清湯(半透明の澄んだスープ:醤油色)が多く、そこに野菜や魚介系の和風出汁などを加えるのが一般的。煮干しや鰹節など魚介系もよく使われていた。

96年組(創業年)と呼ばれている「麺屋武蔵」や「青葉」は動物系と魚介系を別取りし、直前にブレンドするという方式で香りを立たせていた。それを「Wスープ」と呼んでいる。

11年組

2000年に入ってからは若い店主が店を出すことが増え、斬新なラーメンが増えていった。特に2011年に創業した「ソラノイロ」「くろき」「マタドール」は11年組と呼ばれ、新しいスタイルを築き始めた。

多様化・原点回帰・進化

2015年には世界で初めてラーメンがミシュランで星を獲り、世界的にも注目された。千円の壁と言われていたが、もはや人気店では千円超えを果たしている。最近では「原点回帰」などという言葉とともに見た目は昔懐かしいタイプに見えるラーメンも増えてきたが出汁の取り方や、スープの濃度(清湯でも高い濃度がある)に大きな違いがあり、原価の掛け方が変わってきた。また醤油その物にこだわったり、香味油にも工夫するようになってきた。

水と鶏しか使わない「水鶏系」という言葉が出てきたのも最近だ。鶏ガラだけではなく、丸鶏を使ったり、産地を厳選したり、こだわりにはとめどない。

新しいタイプの醤油(東京)ラーメン店 例

水鶏系ラーメン店 例

約2000店、おそらく世界で一番多くのラーメン店が存在する東京。今後も進化を続けるでしょう。

佐野ラーメンとは

栃木県佐野市が発祥のラーメン。青竹打ちと呼ばれる、麺生地を伸ばしながら打つ製麺技法で作られる自家製麺が特徴。加水率が高く弾力が強い麺が使用されるため体重をかけて伸ばす「青竹打ち」が採られている。麺の形状は平打ちが多く、スープは豚骨や鶏ガラを使ったコクのある醤油味が多い。

青竹打ちの多加水麺が魅力

青竹打ちで、幅広のピロピロした麺が佐野ラーメンの大きな特徴である。加水率はかなり高く(50%近いものもある)、食感は柔らかい。店によってはとろけるような感じで出てくるものもある。スープは鶏ガラベースの透明感のある醤油味。具は、チャーシュー、メンマ、ナルト、ネギといたって普通。市内には200軒近くのラーメン店があり、ラーメンの街なのである。これだけ多くのラーメン店が存在するのには理由がある。喜多方同様、美味しい水だ。佐野の麺とスープは日本の名水百選に数えられる湧き水を用いて作られる。

佐野ラーメンの歴史は古く、大正5年頃(1916年)にはラーメンを取り扱った洋食店「エビス食堂」があった。この流れを汲んで昭和5年(1930年)に「宝来軒」が誕生する。また昭和九年には「精養軒」が開業する。このあたりかが佐野ラーメンの元祖的存在である。

ラーメンフリークの間でいちばん人気の高いのは「とかの」だ。席数が少ないことや混んでいても同時に何杯も作らないこだわりもあって、週末はいつも行列。その日の麺がなくなったら営業終了である。昼過ぎにはなくなることが多い。洋食出身の店主が作る綺麗な色をしたスープに、手打ち麺にしてはやや細めの麺が特徴。シンプルながらも抜群の味わいである。(※現在は閉店)

柔らかい大判のバラチャーシューの旨さで人気を獲得、店舗を増やしているのが「おやじの店」。もともとは屋台だったが、今では50席を持つ繁盛店に成長した。長男が経営する二号店、次男が経営する三号店とあり、いずれも人気店となっている。

「森田屋総本店」は、その暖簾を多くの弟子たちに譲り渡している佐野の代表店。ここ総本店は100席近くあり、家族連れにも人気だ。 職人技の青竹打ちによる麺の評判が高いのは「岡崎麺」。一晩寝かせることにより、独特のコシを出している。 製麺所に勤めていた麺の専門家が出したお店が「太七」。さすがに麺のスペシャリストだけあって、麺が旨い佐野においても抜群の旨さである。酒を少々加えて、青竹で打ったあと三日間寝かせるのがポイントだとか。

●おやじの店2号店(昌)チャーシューメン … 肩バラを使った柔らかいチャーシューが人気。元々は屋台から始まったが、 その味は3号店にまで広がった。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の佐野ラーメン店

人気の佐野ラーメン店

首都圏の佐野ラーメン店

喜多方ラーメンとは

福島県の喜多方市発祥の郷土食。喜多方ラーメンの元祖といわれる「源来軒」は1925年に開店しており、数あるご当地ラーメンの中でもかなり古い部類に入る。

特徴は加水率の高いもっちりとした極太の幅広い平打ち麵、スープは澄んだ醤油味。豚骨と煮干しをブレンドした出汁が多く見られる。飯豊山(いいでさん)から流れる名水を使っているので麵もスープも生きてくる。そのため東京にある喜多方ラーメンは現地から麵もスープも輸送している場合が少なくない。チャーシューはバラ肉の煮豚が多く、普通のラーメンにも四~五枚のる店が多い。チャーシュー好きの人間には嬉しいことだ。ましてやチャーシュー麺(店によってはメニュー名が「肉そば」)の場合は20枚近くのる店もあり、頼む前に要確認。

喜多方では、なぜか、朝早くからやっているお店が多いのが特徴。これは朝食としてラーメンを食べていたかららしい。 また、店名に「食堂」とつくお店が多い。これは田舎である喜多方に蔵の写真をとる観光客が来るが、ファミリーレストランなど少なく、食事をとるには大衆食堂に行き、またそこの代表的なメニューが喜多方ラーメンだった、その名残との説がある。

もっちりとした幅広麺とチャーシューがたまらない

人気があるのは全国にフランチャイズ展開している「坂内」の本家筋にあたる「坂内食堂」。ここは喜多方でも珍しい塩ラーメンが基本である(といっても醤油も少々使っている)。「坂内」や「小法師」(「坂内」の系列店)が完全に醤油なので、それに慣れた人が「坂内食堂」で食べるとちょっと驚くことであろう。「坂内食堂」「坂内」「小法師」に共通で人気なのが肉そば。丼の一面にたっぷりのバラ肉チャーシューが入っている。喜多方のラーメン店は朝が早いことでも知られているが、ここ「坂内食堂」は7時開店。喜多方の中でも特に早いほうである。

「坂内食堂」と人気で双璧なのが「まこと食堂」。ここは座敷になっており、キャパシティも大きく、観光バスが寄ることもある。スープは豚骨清湯と煮干し。オーソドックスな醤油味だが、コクがあり、スープまで飲み干していく客も多い。自家製のチャーシューはバラ肉7割に対してもも肉が3割。全国発送の通販もやっている。しかしこの老舗店は2023年秋、惜しむらくは76年の歴史に幕を閉じた。

新横浜ラーメン博物館の開館当時に入っていたことで知名度を上げたのが「大安食堂」。一階が駐車場になり、店舗は二階にあるという変わり種だったが今は斜向かいの土地に移転して営業。

雑誌のアンケートで喜多方で一番になったこともある「上海 (老舗 上海)」は、女性創業者から女性店主に引き継がれている味。内装や器などにも女性店主なりの気遣いが感じられる。もともと幅広の太麵が多い喜多方の中でもいちばん太いと思われるのが「食堂なまえ」。極太手打ち麵と黄金色のスープが人気だ。

JR喜多方駅から徒歩圏内に数多くの店がひしめき合っているので、電車での観光でも十分に楽しめる。

少し時間があれば隣町の会津坂下に足を運んで、「食堂いしやま」の冷やしラーメンを食べていただきたい。ここは冷やしラーメンの元祖といわれる山形の「栄屋本店」が冷やしラーメンをはじめた昭和27年(1952年)から、同じく冷やしラーメンを提供している。製法、味共にまったく違うので、おそらくどちらもオリジナルであると思われる。「食堂いしやま」も知られざる元祖といっていい。また会津若松にも人気のラーメン店、老舗ラーメン店がたくさんある。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の喜多方ラーメン店の例

人気の喜多方ラーメン店の例

喜多方ラーメンは市内に100軒ほどあるラーメン店をまとめて「喜多方老麺会」という組合を持っている。地図などガイドマップを公開しているので是非参考にどうぞ。

首都圏の喜多方ラーメン店の例

仙台ラーメンとは

宮城県の仙台市周辺で食されてきたラーメン。ご当地ラーメンとしてはこれ、という定義的な仙台ラーメンはない。しかしラーメン店舗は多い。近年では昔からの特産品「仙台味噌」をベースにした辛めの味噌ラーメンを仙台ラーメンとしている傾向もある。

さまざまなタイプが楽しめる街

仙台にはご当地ラーメンも地ラーメンといわれるものもない。しかしラーメン文化がないわけではない。それは青葉区の一番町や国分町を歩いてみるとわかる。とにかくラーメン店が多いのだ。(※2021年仙台市351店舗)繁華街にこんなにラーメン店が多いのに、特徴のあるラーメンが育っていない、というのは面白い。これはある意味、大阪のラーメン文化に似ている。いろんなラーメンがあるが故に大きな特徴が見出せないのである。

大阪を無理矢理ライト豚骨の街と定義するなら、仙台はあっさり醤油系だろうか。「志のぶ」「八千代軒」「岳陽楼」「徐州楼」、それといくぶん中華系のような気もするが「成龍萬寿山」などもそうだ。

麺もやや白っぽく細めで柔らかいのが多い。これらは、わりと歴史がある店に多く仙台のラーメンのベースはここらにあるのではないかと思う。こういうラーメンがご当地または地ラーメンとして定着していないのは、そのスタイルがあまりにも地味だからかもしれない。しかし、食べてみると懐かしさを感じると共に、ホッとする、今風に言えば「癒し系」のラーメンである。インパクトや「食ったぁ~」という満足感はあまりないかわりに、毎日でも食べられそうな、身近なラーメンなのである。それでいて味わ深いのだから、これは歴史のなせる業なのか。

しかしこうした土地柄だからなのか、他の地域からの吸収がうまい。たとえば、国分町で人気の「仙台っ子」は、見るからに横浜の家系である。しかし、家系で修行をしたものではないようだ。食べてみると、家系以上に濃厚なスープなのである。中途半端な家系が進出してきても負けてしまうような気もする。

カップ麵にもなった「味よし(国分町味よし)」は、辛味噌で人気の店で店舗も増やしている(紛らわしいのは同じ「味よし」という名で違う系列店(中倉系)があることだ…)国分町味よしは山形・赤湯の「龍上海」をモデルにしていると聞く。(現在はキッチンカーで営業)

京都本店の「天下一品」ですら、仙台に来ると「天下一品こむらさき」(※現在は閉店)となり、例のドロドロスープのメニュー以外にもオリジナルメニューが豊富で、全国にある「天下一品」のなかでもこれは大変珍しいと思う。社長がチャレンジ精神旺盛で、他にもラーメン店を経営しており、香港でしか獲れない鮃の煮干しを使ったり、和歌山ラーメン・久留米ラーメンなどにもチャレンジしている。

「芳々亭」(※現在は閉店)は店内に入るとかなりの豚骨臭がするほどの博多系だった。麵もしっかり硬めに茹であげてくれる本格派である。

米沢ラーメンで人気の「北〇」、東京の背脂チャッチャ系を仙台流にアレンジした「六三四」もある。「山頭火」や「ちばき屋」など他地域の有名店の支店も頑張っており、ラーメン人口は決して少なくない街だと思う。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の仙台ラーメン店の例

その他人気の仙台のラーメン店の例

首都圏で仙台・宮城のラーメンを提供するお店の例

十文字ラーメンとは

秋田県横手秋田県横手市十文字地域を中心とする地域で食されるラーメンで、「十文字中華そば」とも表する。あっさりとした醤油味で煮干や鰹節などを出汁に使用した和風のスープと、カンスイを全く用いず独特の食感をもつ細い縮れ麺が特徴である。また、具材に関してはチャーシュー、ねぎ、メンマのほかに店にもよるが麸と蒲鉾が入るのも特徴である。

細めの手揉み麵、あっさり醤油

秋田県は南部に位置する十文字町に、ご当地ラーメンとまではいえないが、しっかりした「地ラーメン」(意味合いとしては、「ご当地」よりはもっと狭い範囲ながら、明らかに根付いている同系統のラーメンのこと)がある。町の名前を取って「十文字ラーメン」と呼ぶ。人口15,000人程の町にラーメン店は50軒もある。

その特徴は、カンスイを抑えた細めのちりちり麺(手揉み麺)を使い、イワシの焼き干しに鰹節と昆布がベースのあっさり醬油スープ。具はチャーシュー・メンマ・海苔の他に麩とかまぼこ(もしくはなると)がのる。昭和初期、多くの人が行き交う十文字で一人の中国人が引いていた屋台のラーメンが評判になったことから始まったと言われる。

代表的なのは「マルタマ」「丸竹食堂」「三角そばや」の三軒である。いちばん古いのが「マルタマ」。三軒とも古いが「マルタマ」は創業1934年なのでもうかれこれ90年近くになる。同じく70年以上経っているのが「三角そばや」。店名はそば屋だがれっきとしたラーメン専門店であり、メニューには中華そばの普通、中、Wとチャーシューメンの普通と中しかない。「丸竹食堂」は、豊富なメニューと広い店内で日曜などはてんてこ舞いである。こちらも70年近く経っている「三角そばや」と「丸竹食堂」には、スープ入りの冷やし中華そばがある。

創業年度を考慮すると、冷やしラーメンの元祖といわれている山形と同時期か、もしくはこちらが古いかもしれない。小さな町ながら、ラーメンにおいては歴史的な町かもしれない。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の十文字ラーメン店の例

その他市内の十文字ラーメンを提供するお店の例

その他の地域の十文字ラーメン店の例

青森ラーメン(津軽ラーメン)とは

青森県西部、津軽地方発祥とされる煮干しラーメン。 煮干しを煮込んで取っただしを基本に醤油ダレなどを合わせたスープが特徴。昔の青森の家庭の味噌汁が煮干しを使っていたのが原型との説がある。

また、B級グルメとして有名な「味噌カレー牛乳ラーメン」については《コチラ》に後述する。

歴史を感じる煮干しの和風ダシ

青森はご当地ラーメンとしての呼ばれ方はないが、有名どころや人気店を回った感じとしては、基本線としての特徴が見受けられる。それは、煮干しを使った和風ダシである。「昔ながらのラーメン」と感じさせる店も多いが、煮干しのインパクトが妙に新鮮さを感じさせる店も少なくなかった。歴史的には昭和の初期に存在していたようで、これはかなり古いといえる。当時から、陸奥湾で獲れるイワシの焼き干しを使っていたらしい。特に弘前は煮干しが強かったように思う。

あまりの煮干しの強烈さに「うわぁー」と声を出してしまったほどだったのが「たかはし」。手打ちで特徴のある細麺が印象的な「緑屋」は、理髪店だった建物をあまり変えずに使っているという不思議な店。甘いスープも印象に残った。

青森でいちばん有名なラーメン店がおそらく「まるかい」である。筆者の印象としては久留米の「丸星ラーメン」がダブって見えた。別に名前が似ているからではない。その店の存在、地元民からの愛され方、外見や雰囲気からである。もちろん久留米の豚骨とは全く違って、かなり煮干しの効いた醤油味だ。

続いて朝8時から開店する「くどうラーメン」。青森ラーメンというカテゴリーを作るとするなら、この店あたりが参考になるのではないだろうか。筆者も興味本位で8時に行ってみたが、子供も含めてけっこうな賑わいなのである。

青森では通常の麺と手打ちの麺の両方を出しているラーメン店が意外と多くあった。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の青森(津軽)ラーメン店の例

人気の青森(津軽)ラーメン店の例

首都圏の青森(津軽)ラーメン店の例

スーパーやネット通販で買える函館ラーメンの例

味噌カレー牛乳ラーメン

青森には「青森のソウルフード」と称される変わったラーメンが有る。

味噌カレー牛乳ラーメン(味噌カレーミルクラーメン)である。

豚骨・鶏ガラ・野菜ベースのスープに白味噌とカレーと牛乳で作るスープは味わいはまろやか。和風と洋風の両方を感じる不思議な味わい。

中高生の遊びから発生したラーメン

由来は1968年、北海道・札幌ラーメン横丁でラーメン店を経営していた(故)佐藤清が、東北地方に札幌ラーメンを広めたいと1968年に海を渡った青森市に「味の札幌」を開店する。

1970年代「味の札幌」の映画館支店において、ラーメンにケチャップやマヨネーズ、コーラなどさまざまなものを入れて食する遊びが中高生の間で流行した。

このとき、「味噌ラーメンにカレーと牛乳を入れて食べると何故か美味い」という噂が流れ始め、客側の要望によって1978年、正式なメニューとして「味噌カレー牛乳ラーメン」を発売するに至る。 現在は弟子達が味噌カレー牛乳ラーメンを受け継ぎ、青森市内で提供している。

つまり、札幌味噌ラーメン中学生高校生の遊びから偶然できて正式メニューになった変わった発生過程と50年近くの歴史を持つラーメンだ。

日本では東洋水産がカップラーメンとして全国発売したり、各種メディアでも珍しいご当地ラーメンとして紹介された。また2024年6月には全国展開する寿司店「スシロー」でも期間限定ながら発売。

また、「つじ田」でも期間限定商品として提供されたり、さまざまな味噌ラーメンを提供するラーメン店などで限定メニューとして提供される有名なB級グルメである。

青森県で味噌カレー牛乳ラーメンを提供するお店の例

首都圏で味噌カレー牛乳ラーメンを提供するお店の例

札幌ラーメンとは

北海道札幌市発祥のラーメンで、日本三大ラーメンのひとつに数えられており、知名度は全国区。西山製麺所が開発した、縮れがある多加水熟成麺が一般的。この多加水熟成麺はもちもちとして弾力があり、粘りが強いのが特徴。ラーメンが冷めるのを防ぐため、スープにラードなどを浮かべる。現在は味噌ラーメンが多いが味噌以外も多数ある。札幌市内にあるラーメン店の数は1000以上と言われ「ラーメン王国」などと称されることもある。

味噌ラーメンは40年経ってから

始まりは大正11年(1922年)の「竹家食堂」。「ラーメン」という呼称が誕生した店としても知られている。

その後、札幌で「龍鳳」「だるま軒」などの屋台が誕生したのは昭和21〜22年頃(1946年〜1947年)。かれこれもう100年近くの歴史があることになる。

冬はかなり寒くなることから、身体があたたまる熱々のスープが誕生したと言われている。注文のたびに中華鍋で挽肉、太もやし、玉ねぎなどをたっぷりのラードで炒め、そこに味噌と豚骨ベースのスープを加え、熱々に仕上げるのが札幌風。かなりの高温なのにラードが蓋をして湯気が出ないため、慌てて食べると火傷するので注意しなければならないほど熱い。野菜とスープを一緒に軽く煮込むので野菜の旨味も加わり、一体感のあるスープができあがる。

スープではニンニクとショウガが欠かせない存在になり、身体を温める効果と元気になった気分になるのがいいところ。

麺は札幌ラーメンの発展に大きく貢献している「西山製麺」のかん水が効いたコシの強い中太の多加水熟成縮れ麺。

また、麺には鶏卵が練り込まれて黄色い。後に多くの製麺所ができたが同じような麺を作っていることにより「札幌ラーメン」のイメージが形成された。

西山製麺は「公楽ラーメン名店街」(1951)(現在は「元祖さっぽろラーメン横丁(1971~)」 )

で出店した8軒のうちの1軒、「だるま軒」のが母体。当時から製麺技術に定評があり、1953年製麺部門が独立してできた歴史ある製麺会社だ。 1947創業のだるま軒は二条市場にて現在も営業している。

味噌ラーメンの元祖は「味の三平」。老舗では「味の来々軒(閉業)」「味の時計台」などもある。

本来は醤油味を中心に出していたが「味の三平」が「味噌味メン」(味噌ラーメン)を誕生させたことにより、大きく様変わりした。「味の三平」が味噌味を試作したのが1954年~1955年頃。雑誌に掲載されたことから人気となった。

大熊勝信氏の「熊さん」が東京大阪の北海道物産店で味噌ラーメンを提供し、評判を呼び、知名度が全国区に。

札幌のラーメン店では、味噌ラーメンの人気とともに、醤油味・塩味・味噌味の3種類を出すのが定番となる。

1960年頃、特に観光客には「札幌は味噌」というイメージが定着した。

つまり、それまでの間40年近くは札幌も醤油ラーメンの文化だったのだ。

また、“バターラーメン”発祥の店とされる「味の華平」(1969年創業)は2020年惜しまれながら閉店したが、ラーメンにバターを入れるというスタイルは多くのお店で残っている。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

旧来の札幌ラーメンを継承・提供する店舗の例

純すみ系

1964年「純連(すみれ)」(漢字で「純連」と書いて“すみれ”と読ませていた)を村中明子が創業し、その長男が「純連(じゅんれん)」を三男が「すみれ」という二つの店を出した。そこで働く人が増え、修業して独立する人も急増。同系統の味のお店が増えていった。それらの店を二店舗の店名から「純すみ系」と呼ぶようになった。特に「すみれ」の新横浜ラーメン博物館への出店が大きく、全国にその名を知られるようになった。

中華鍋を使うのは以前と一緒だがラードやニンニク、味噌の使い方など、パンチの効いた熱々のスープが大きな特徴。マニア間では「純すみ系」、マスコミでは新札幌ラーメンなどと呼ばれていた。

純すみ系のラーメン店の例

1967年東京出身の青池保氏がデパートの北海道物産展をヒントに「どさん子ラーメン」(※どさん子は北海道生まれの意味)を開始。マクドナルドのフランチャイズ方式を参考に1970-80年最盛期には1000店以上を日本中に出店。札幌味噌ラーメンの知名度を決定づけた。

1990年から2000年にかけて旭川の伝統の醤油ラーメンが札幌に進出してきて、その影響から札幌ラーメンは多様化を見せる。

独自の醤油ラーメンを極めた「てつや」や「ななし」「むら山」「ふくや」、

豚骨塩味「五丈原 」や「山頭火」、旭川味噌ラーメンの元祖「よし乃」など。

また北海道石狩市で生まれ、札幌で人気となり行列作るラーメン店「らーめん 信玄」(創業1998年)。豚骨をベースとして醤油や塩ラーメンも置くも札幌では味噌ラーメンが不動の人気という。札幌は味噌ラーメンが求められているのかもしれない。

1000軒以上あるといわれる札幌のラーメン店。中華食堂から始まり、屋台の醤油、味噌ラーメンの発生とブーム、旭川や他エリアのラーメンの流入、そこからの再進化。「ラーメン王国」と呼ばれる札幌は今後もラーメンを発展させていくであろう。

新興勢力の札幌のラーメン店の例

首都圏の札幌ラーメンを提供するお店の例

スーパーやネット通販で買える札幌ラーメンの例

※全国のスーパー・ドラッグストア・公式通販(日本国内へのお届けのみ)にてご購入いただけます。

2024年1月22日にオープンした「奈つやの中華そば」(東京都大田区)が早くも行列店になっている。

以前は別のエリアで週2日の間借り営業。店主は「びぎ屋」(同目黒区)出身。3年ほど在籍して、限定品なども担当した。店名はおかみさんの名前「奈津子」と「びぎ屋」から取った。

2024.2.1 ZAKZAKより

コラムの全文は【ココ】をクリックしてください。

■ラーメン耳寄り情報

奈つやの中華そば(東急多摩川線下丸子駅から徒歩3分) 2024年1月22日にオープン。週2日の間借り営業をしていた人気店が、路面店として新規オープン。早速の行列店となり、注目を浴びている。和だしと動物系をバランスよく合わせたスープも麺も具も、すべておいしい!

■大崎 裕史(おおさき・ひろし)

自称「日本一ラーメンを食べた男」。2022年3月末で約2万7500杯のラーメンを食破。株式会社ラーメンデータバンク代表取締役、日本ラーメン協会理事。Webおよび携帯の「ラーメンデータベース」を運営している。