麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.06.13 中華そばの店 りょうが

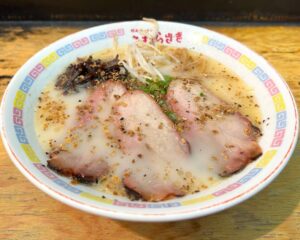

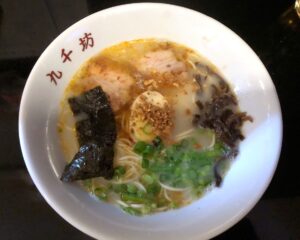

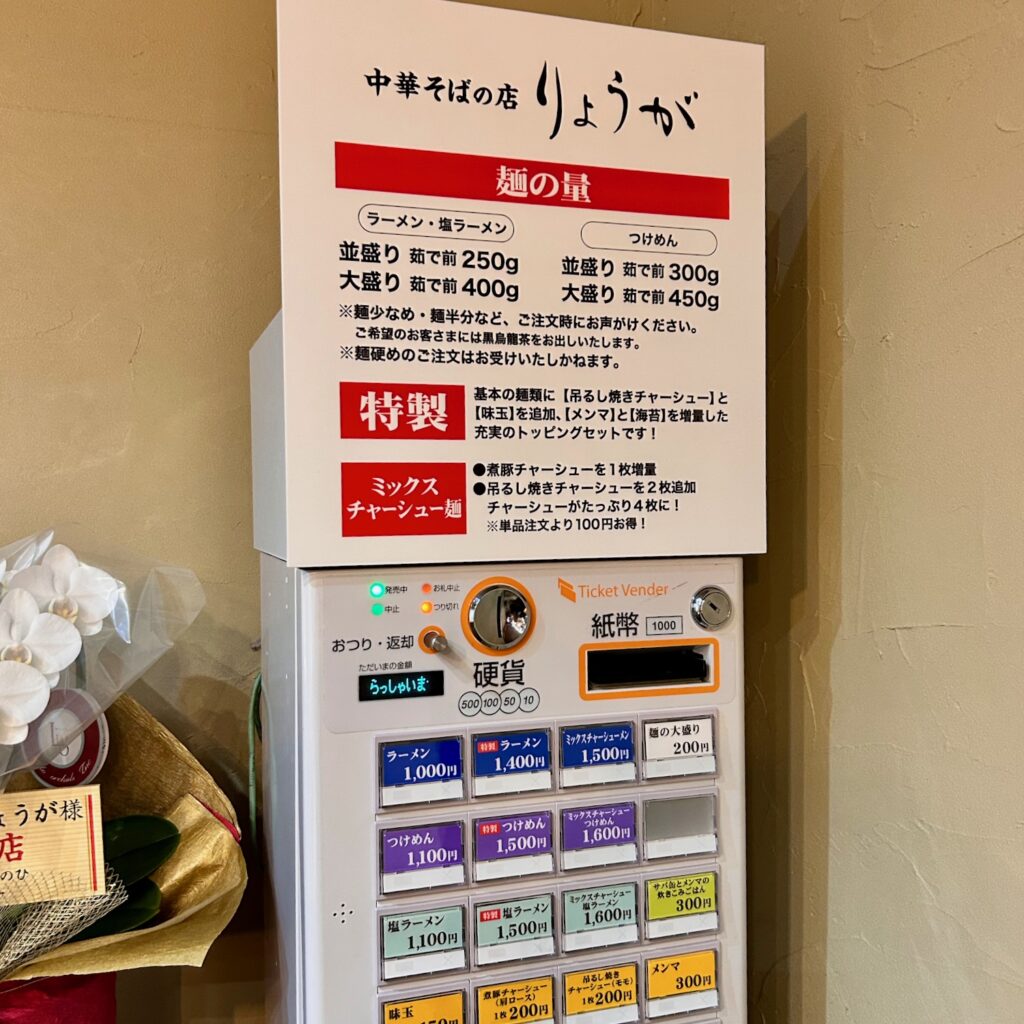

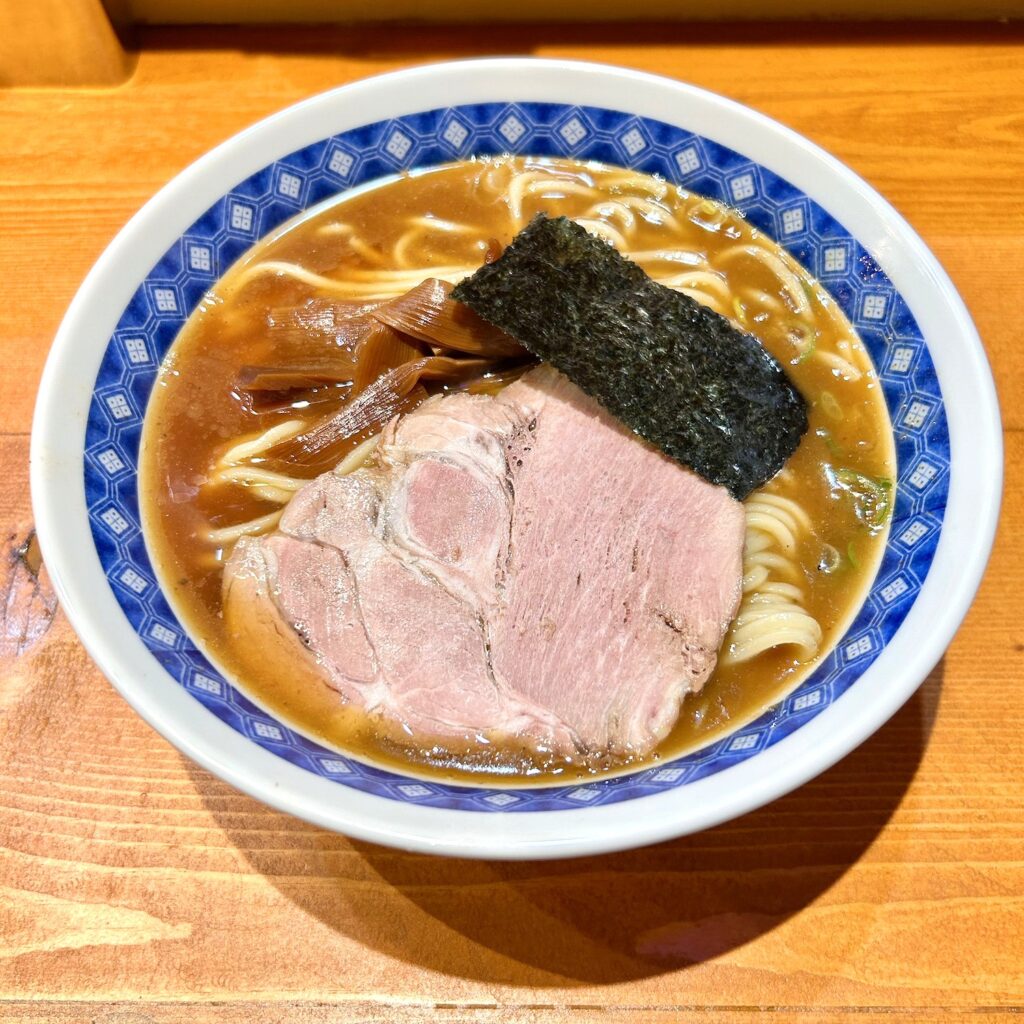

ラーメン(1000円)+つけめん(1100円:麺少なめ200gにすると烏龍茶サービス)+吊し焼きチャーシュー(200円)

2025年6月11日オープン。(千歳烏山の間借り営業からの移転)

東京のラーメン史を語る上で長野県人の存在は大きい。複数人の長野県人から始まった「丸長」グループ。そこから派生した「大勝軒」「丸信」などもそう。同じ荻窪で人気の「春木屋」も別グループだが長野県出身だ。一時期、130店舗まで展開した「生駒軒」の創業者は「東池袋大勝軒」の山岸さんと同じ山ノ内町出身。小さな町から二人が東京で大成功しているのがスゴい。

比較的最近の話では、信州のカリスマ・塚田さんが「魚雷」「烈士洵名」などを出店。長野市を中心に展開している「ゆいが」グループの田中さんが2013年にオープンした「すずめ食堂」は最近「ヤマスズメ」(押上)にリニュ-アルし、話題になった。そしてこの「りょうが」も松本市を中心に4ブランド8店舗(他にFC5店舗)展開している実力店の新ブランド。しかも東京ラーメンの聖地“荻窪”に出店というのだから、スゴい。

開店2日目の11時10分着で3番目。帰る頃には5人待ちくらい。

ラーメンの味の方は、店主が今、一番好きな「べんてん」「としおか」インスパイアでここ1年はこの2軒を食べまくっていたとか。そして、その味をベースにしたラーメンとつけめんを基本メニューとして出している、というだけでラーメン好きはそそる。その上、荻窪に出店した以上、やらねばならぬ、ということで裏メニューとして「丸長」(荻窪)のつけめんインスパイアも用意しているというのだから驚き。つけめんの食券を渡す際に「荻窪で!」と言えば、出してくれる。

そんなわけで、連食可能かどうかを聞いた上でラーメン1000円とつけめん1100円を「荻窪で!」と頼んだ。また吊し焼きチャーシュー(もも:200円)が有料トッピングにあったのでそれはつけめんにプラスした。

まずはラーメン。得意の煮干しを効かせながら、確かに「べんてん」を感じさせる。丼や麺(三河屋製麺)はかなり近づけているがスープはあえてほどほどにしているような印象。味自体は実においしい。250gの麺を食べさせるパワーを持っている。

そしてつけめん。おぉ〜見た目にもそれらしく感じるビジュアル。こちらも二つのスープを作るのはなかなか大変なこともあるのだろう、アレンジした感じだがとても好み。食べ終えた皿の上につけ汁の器をのせて「スープ割りください」と食べる方も「丸長スタイル」で。そういや、まだ開店二日目でこちらは公式SNSがない。なので裏メニューは一部にしか知られて無いはずだが、つけめんの人はおそらく全員「荻窪」だ(笑)。情報が早いというかなんというか。

なお「みのひ」との関係が気になって聞いてみたが「べんてん」&「としおか」に通う仲間同士というような関係性。そのあたりも面白い。互いの麺も同じ三河屋製麺だが少し変えているようだ。そういう意味では食べ比べも面白い。

個人的には塩と通常のつけめんも食べに来なければならない。そう思うほど、ラーメンもつけめんもよかった。ペで後会計制なので少々時間がかかること。それと店内が実に暑い。夏は大変そうで対策を考え中とのこと。お客さんも暑そうだが厨房内はもっと暑いので倒れる前に手を打ってください。(^^;

店舗情報

中華そばの店 りょうが

公式情報

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-4-9

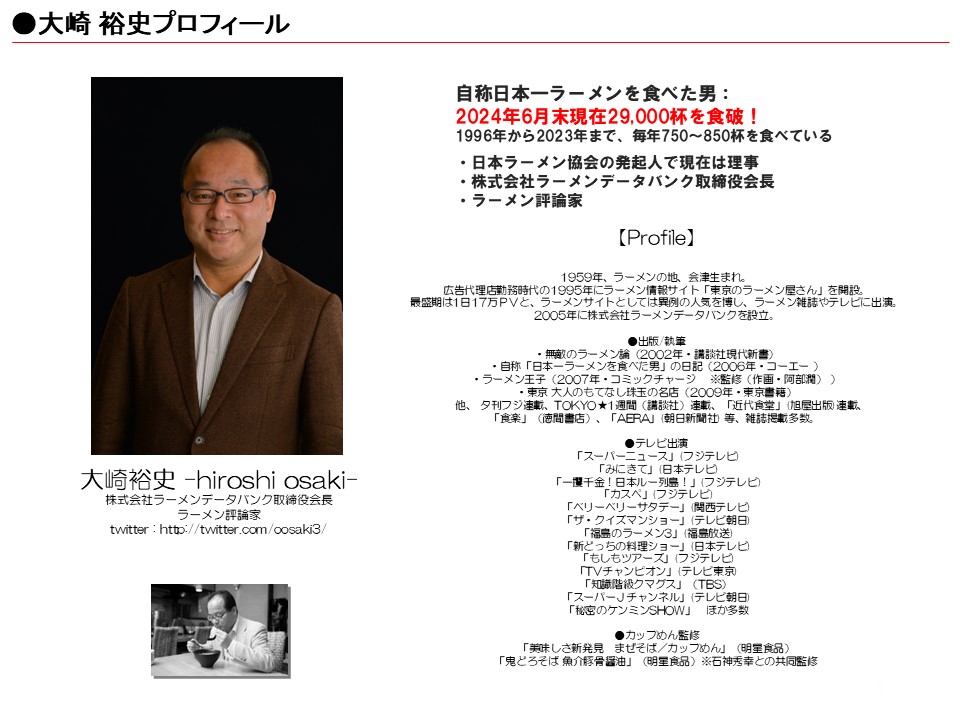

この記事を書いた人

日本最大級のラーメンイベント

東京ラーメンフェスタ2025が今年も開催されることが決定しました。

2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)

詳細・概要は以下のページを参照ください。

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

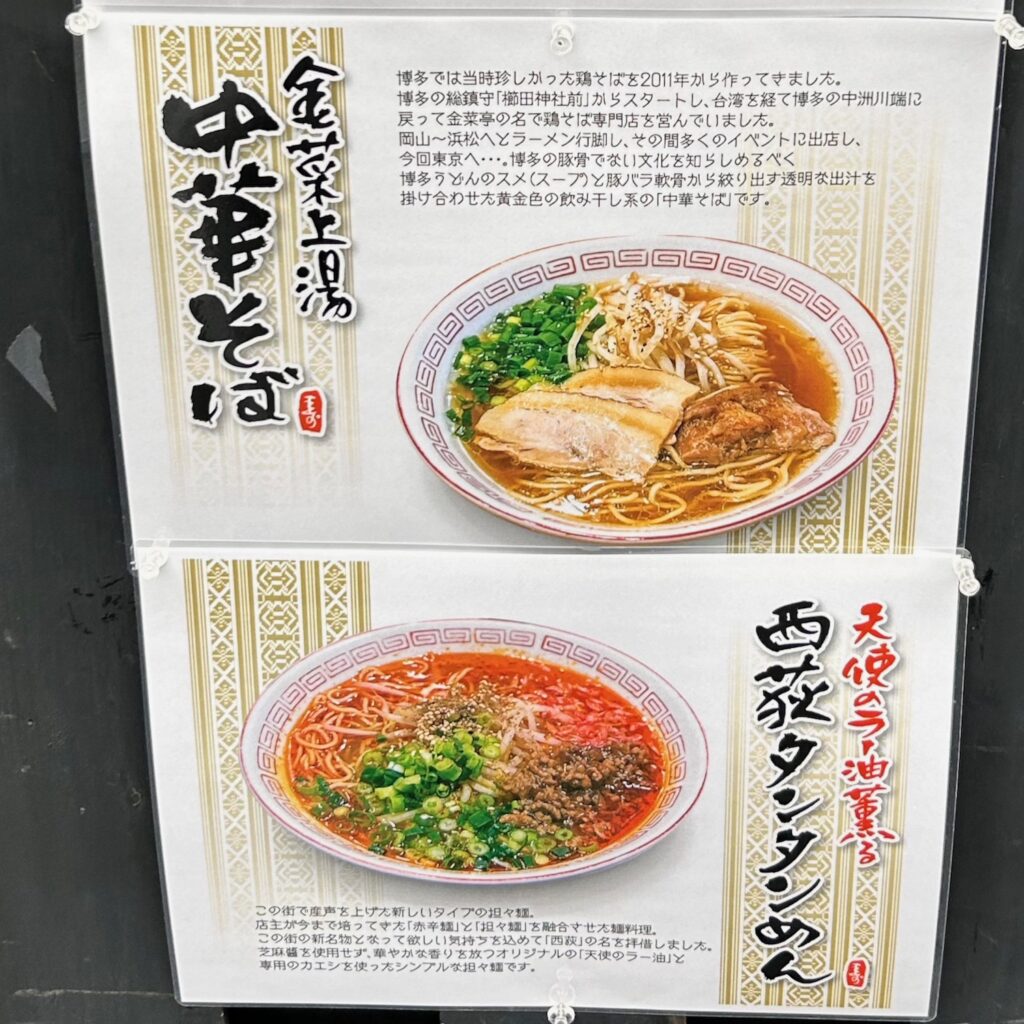

column 2025.06.12 西荻窪 金菜亭

ニラそば(1000円)+西荻タンタンめん(900円)+ワンタン(150円)

2025年5月14日からの長いプレオープン期間を経て、6月6日グランドオープン。

看板やショップカードには「博多金菜亭」となっているが、正しくは「金菜亭」とのこと。

《RAMENOIDさんのレビューが秀逸なので読んでみてください。さすがトップレビュアー!》

実はこちらの店主が作るラーメンを15年前に中目黒で食べている。私も企画に参加した『Yahoo!ラーメン勝ち抜きバトル(ラーメン界デビューを目指す者たちの戦い)』に出場しているのだ。私は審査員として全出場者のラーメンを食べた。参加者の中には、今では超有名人気店になった店主(当時はまだスタッフ)も参加していた。

こちらの店主は「あっさり磯ラーメン」で出場。優勝は出来なかったが、その後、博多で出店。博多にも食べに行った。何度かの移転をして、いよいよ東京進出。ウリは二つで二刀流。まずは「金菜上湯中華そば」。博多からの進出だが独特の清湯スープで“飲み干し系”中華そばを謳っている。そしてもうひとつは「天使のラー油薫る 西荻タンタンめん」。新しいタイプの担々麺を創作。芝麻醤を使用せず、オリジナルの天使のラー油と専用カエシを使った担々麺。

券売機は無くオーダーシートにお好み(味、油、麺の固さ、トッピングなど)を記入して注文するスタイルは「一蘭」風。食後、席にて後会計制。現金・PayPay・クレカ等キャッシュレスにも対応。

主なメニューは、金菜上湯中華そは850円、西荻タンタンメン850円、他。

スープが独特の作りなのでインスタから引用。『食材ロスを徹底的に無くし、小さいスペースでも手作りできる「出汁」を開発。簡単に表現すれば、骨を使わずにできるスープ。軟骨ソーキ(豚バラ軟骨)と玉ねぎを使うことによりクリアな深みある豚スープを炊き上げ、博多の歴史あるうどんの出汁を重ね合わすことにより、博多の両輪を感じることができる新しいスープが生み出されました。豚出汁に使用したホロホロの軟骨ソーキは中華そばのトッピングに使用して余すことなく味わっていただきます。独自に開発したシオダレと10年余に渡ってお付き合いしている130年の歴史を持つ福岡の老舗醤油店「ゑびす醤油」のほんのり甘いお醤油を使った麺料理とおつまみをお楽しみいただきます。』

まず、金菜上湯中華そばの塩を頼もうとしたがニラそばの文字を見つけてしまったら、完全に気持ちがそちらに行ってしまった。もしかしたら夜のメニューだったかもしれません。(すみません!)

スープがやや甘めで豚肉出汁と和出汁がうまく融合して実においしい。“飲み干し系”を謳うだけあり、飲み干してしまった(笑)。軟骨ソーキも柔らかくておいしい。次回は追加トッピングしたい。

麺は新宿だるま製麺の低加水細麺。これがなかなかいい組合せでとても好印象。いくつかの麺を試した結果、スープとの相性の良さでこの麺にしたらしい。完食完飲。

次に西荻タンタンメンを1辛でワンタントッピング。ベースのスープは同じらしいがいい意味でまるで別な印象。1辛でも十分な辛さと旨味があり、辛党には受けそう。“天使のラー油”と名付けている自家製ラー油がクセになるウマさ。香りもいい。『醤油ラーメンがベースであること、肉味噌が載っていること、ラー油を使ってることの3つが揃えば“西荻タンタンめん”を名乗ってもらって構いません』とのことで広まったら面白い。こちらはニラ玉子とじ麺があり、宮崎辛麺風らしい。(食べてみたい!)

2杯とも博多で食べたときよりもかなり好印象で、次回は塩とニラ玉子とじの連食をしたい。

ちょっと誉めすぎなので難点をあげると昼はワンオペで後会計制なので少々時間がかかること。それと店内が実に暑い。夏は大変そうで対策を考え中とのこと。お客さんも暑そうだが厨房内はもっと暑いので倒れる前に手を打ってください。(^^;

店舗情報

金菜亭 公式情報

〒167-0053 東京都杉並区西荻南2丁目25-13 キョーリンビル101

この記事を書いた人

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.04.25 荻窪中華そば 春木屋 恵比寿店

「春木屋」の創業は1949年(昭和24年)。私が「春木屋」を初めて食べたのは、上京してきた頃なのでもう50年近く前のことになる。もう半世紀になるのか。東京に来て初めて住んだのが姉の家の近くの昭島市。なので都内に出る際は中央線を使い、定期券を持っていたのでよく途中下車して沿線のラーメンを食べていた。

その頃から「春木屋」は有名だったのでよく食べた。荻窪はラーメン激選区と呼ばれ、あるいは「東京ラーメンの聖地」みたいな言われ方をして頻繁に途中下車したものだ。

(参考:東京ラーメン)

会津のラーメンで育った私だが、もう東京在住歴の方が圧倒的に長いので「東京のラーメン」が血となり肉となっている。

そんな「春木屋」が後継者問題で富士そばのダイタンフード株式会社に事業継承の話を持ちかけ、2020年頃に合意に至ったようだ。その流れの中で2022年、川崎ラゾーナに出店し、そして今度は恵比寿に2025年4月17日オープン。

川崎にも食べに行ったし、今度は恵比寿に出店とは感慨深い。

11時半頃、恵比寿駅東口のバス通りを行くと行列が見えてきた。やっぱり並んでるか、と思ったらそれは「東京豚饅」の行列で、ホッとしたのも束の間。その隣にある「春木屋」の行列の方が長かった。と言っても十数人。カウンター15席 4人テーブル2卓の計23席あり、意外と回転は速い。(食べ終えた12時過ぎには15人くらいの待ち)

主なメニューは、

中華そば950円、わんたん麺1350円、ちゃーしゅー麺1450円、特製中華そば1550円、油そば950円、つけ麺1050円、納豆つけ麺1150円、チャーシューご飯380円、ミニ春木屋昭和カレー380円、他。

完全キャッシュレス制。22時以降は深夜料金。午前3時まで営業。

中華そばとミニカレーを購入。ラーメン好きには有名な「春木屋理論」というのがあり、日々味を進化させている、というもの。

今回も恵比寿店を出すに当たって“進化・変化”したと思う。

川崎の時は、イメージとは違っていたが、今回は「何度か食べてみよう」と思えたので会社や家から近いこともあり、これから何度も食べに来るであろう。まずは近いうちに「納豆つけ麺」を食べに来たい。

店舗情報

荻窪中華そば 春木屋 恵比寿店 公式情報

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目5−10

この記事を書いた人

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.06.03 千円の壁vs素ラーメン

「千円の壁」が連日ニュースになっている。そんな中、素ラーメンが脚光を浴び始めている。基本メニューが千円または千円を超えるようになってしまい、その打開策として「素ラーメン」を千円以下で出すという方策だ。

千歳船橋の「MAIKAGURA」は基本の醤油らーめんが1100円になった。そこで誕生したメニューが「かけそば」(890円)。麺とスープのみで学生始め、多くの人が頼むようになったという。

数年前から提供しているのは「らぁ麺やまぐち」(早稲田)で「かけそば」(930円)がある。早稲田の学生や予備校が多い街なので、このメニューを頼む人も多いようだ。

今年オープンしたばかりの「なんぞ」(仙川)にも「醤油かけソバ」があり、基本メニューが千円に対して、こちらは800円。店主に聞くと連食で食べていく人が2杯目にこれを頼む人が多いとのこと。実は私もそういう食べ方をしたのだが醤油味と塩味がある店で具が同じ場合に「素ラーメンがあればいいのに」と思っていたのだが、そんな需要があるのかもしれない。

店舗情報

らーめんMAIKAGURA

公式情報

〒156-0055 東京都世田谷区船橋1丁目38−4

らぁ麺やまぐち

公式情報

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目13−4

ラーメン専門店 なんぞ

公式情報

〒182-0003 東京都調布市若葉町2-25-20

この記事を書いた人

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

2024.12.26 らぁ麺 松しん

特製醤油らぁ麺(1200円)+塩らぁ麺(900円)

2023年10月オープン。「支那そばや」出身(4-5年経験)。

大事なことだから最初に書いておきます。「支那そばや」での経験が4-5年で「フリーバーズ」(2018年創業)や「すぎ本」(2013年創業)からお花が来てることに少し違和感を感じていて、その違和感がなんだかわからなかった。で、醤油と塩の2杯を食べてみて、なんとなく「昔の支那そばや」の感じがして、「もしかして」という私なりの仮説が生まれた。店主とは繋がってないので、こうなりゃ、しおりさん(佐野実さんの奥さん:現社長)に聞くしかない、と聞いちゃいました。4-5年経験して独立という情報だと、直近の修業で独立という印象。私はそう思っていましたがまったくそうではなく、相当昔の修業だったようです。仮説が当たった。

「ガチンコラーメン道」(1999年-2003年TBSで放送されたバラエティ番組、佐野実さんがラーメンの基礎から応用までを指導)を見てハマり、高校を卒業して佐野実氏に弟子入り。店主の松村慎平さん(苗字と名前を一字ずつ取って店名に)は37才なので、20年近く前に「支那そばや」の門を叩いたことになる。4-5年修業して、他の飲食も勉強したいのと独立のための資金を貯めたいとのことで、支那そばやを卒業。和食や焼き鳥、居酒屋などを経験。独立の決意をした頃にまた「支那そばや」に顔を出し(挨拶)、イベントなどの手伝いをするようになり、そのあとで独立出店、という流れらしい。だから醤油と塩は、ラ博に「支那そばや」が出店した頃の味わいに近いのではないか。

(個人情報なので書かないでおこうと思ったがTRYにも書いてあったので書かせていただいた。)

鶏白湯は支那そばや系では珍しいが、それは卒業後の経験から生まれたオリジナル。ウマそうだった豚バラ軟骨丼ももちろんオリジナル。醤油と塩はスープが別取りだったので、鶏白湯を含めると3種類のスープを取っていることになる。スゴい、スゴすぎる。そしてスープに合わせて、麺も全部変えている。いやはや、身体を壊さないようにしていただきたい。

というわけで、昔からの「支那そばや」のファンはぜひ、食べに行っていただきたい。麺はちょっと違うけど、昔の「支那そばや」っぽさを感じられるはず。店名の「らぁ麺」は、支那そばや出身店や佐野さんをリスペクトしているお店が多用している屋号。空白期間は10年以上だが、しっかりリスペクトしている証拠。

改めてトリセツ。2024年のTRY新店大賞総合3位、しょうゆ3位、しお1位。

鶴見駅から1.1km、京急鶴見駅からは900mとやや遠目。それなのに朝から混み始める人気店。潮風大通り沿い。私は行きはタクシー、帰りはバスを利用。営業時間は5時〜9時、11時〜15時という変則的な朝昼営業。

主なメニュー(味は醤油と塩、鶏白湯の3種類)

特製らぁ麺 1,200円

らぁ麺 900円

味玉らぁ麺 1,050円

チャーシューらぁ麺 1,200円

わんたんらぁ麺 1,200円

大盛250円

特製醤油と塩を購入。まずは、醤油。特製は2種類のチャーシューが2枚ずつと味玉1/2、メンマとネギ。醤油には青ネギ、塩には白ネギ。ネギは京都「秋田農園」のもの。

麺はテボで茹でて平ザル仕上げ。醤油は細めの平打ち麺(ストレートにも見える)。佐々木製麺製。

生揚げ醤油を軸に5種類の醤油をブレンド。一口目で「支那そばや」の独特な風味を感じる。鶏と豚から取る力強いスープ。ワンタンはなめらかな皮と鶏挽肉と椎茸、生姜。あ〜実においしい。完食完飲。

塩は醤油よりも細い麺。チャーシュー2種、メンマ、白ネギと揚げネギ。

名古屋コーチン、阿波尾鶏などから取る鶏出汁に魚介のうま味を合わせたもの。

醤油もおいしかったが、個人的な好みで言えば、塩。もちろん完食完飲。お腹たぽたぽ。

醤油が特製だったし、一杯目だったのに、塩が好みということは一杯目に塩を特製で食べたら、もっとおいしく感じるかも?

支那そばやを離れて(卒業して)、10年以上経ってるのに、支那そばやリスペクトで独立するとは素晴らしい。

でも、オリジナルの鶏白湯と軟骨丼も食べてみたくなった。

そういや、開店して1年2ヶ月経っての初訪だったが、偶然ラーメン王がいたのには驚いた。一周年でもないし、限定が出たわけでも無い。近くに何かあったわけでも無いのに、同じ日の同じ時間に巡り合ってしまうのがなんだかおかしかった。

店舗情報

らぁ麺 松しん

〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目87−3 本田ハイツ 104

「らぁ麺 松しん」の公式ページ /

この記事を書いた人

山形ラーメンとは

山形県を発祥とするご当地ラーメンの総称。

山形県にはご当地ラーメンがいくつもある。酒田、赤湯、新庄、山形、米沢などの地域で、これらを総称して山形ラーメンと呼ばれている。

「冷やしラーメン」だけじゃない

ここのところ、「冷やしラーメン」(冷ったいラーメン)で紹介されることが多い山形。確かに「冷やしラーメン」の元祖は山形市本町の「栄屋本店」(1932年創業)である。スープは牛肉のブイヨンがベース、しかもチャーシューも牛肉というユニークさである。そして、冷やしワンタンメンの元祖が北山形の「栄屋分店」だ。

山形県では、甘めの醤油ベースのスープに中華麺が入ったラーメンは「中華そば」と呼ばれることが多い。そういった醤油ベースのスープのラーメンこそが「山形ラーメン」であるとする人もいる。味自体は、県内の各地域や各店で異なるため、ひとつのメニューを指して「これが山形ラーメン」とひとくくりに定義できる物ではない。また、蕎麦屋においても中華そばを提供する店が多く、中には本業の蕎麦よりもラーメンのほうが人気となっている蕎麦屋もあり、「そば屋のラーメン」とジャンル分けする場合もある。

和牛の生産も多いエリアなので牛骨の出汁を使うお店が散見されるのも特徴の一つである。

蕎麦生産地・消費地の山形でなぜ蕎麦屋がラーメンを提供するようになったのか。

1923年の関東大震災に由来があるという。当時、横浜中華街も震災を受け多くの人が疎開した。山形にも多くの人が疎開し、蕎麦屋が多かった山形では華僑・華人の料理人が蕎麦屋で働いた。これが山形の蕎麦屋に中華そば(ラーメン)が入った経緯とされる。つまり、山形には中華料理職人が働く場所があったといえる。山形県は特に蕎麦屋が多く、蕎麦は日持ちしない。旬の11月~3月以外の時期に、日持ちのする通年で手に入る小麦でのラーメンが丁度よく定着したのではないかと言われている。

「冷やし」については、山形は雪国なのだが夏は酷暑となるエリアだ。これにより「冷やし文化」が根付いたとされる。これらが合わさって冷やしラーメンが山形で定着したのではないだろうか。

また、山形県はラーメン消費量が日本一である。(出前含むラーメンの外食費用 2022年、2023年日本一)

2023年地域別ラーメン消費金額ランキング-都道府県主要都市別(総務省)

1.山形県 山形市—13,196円

2.新潟県 新潟市—12,573円

3.宮城県 仙台市—12,480円

4.栃木県 宇都宮市—11,352円

5.秋田県 秋田市—10,015円

地域ごとに特徴があり、消費量も日本一の山形ラーメンをおおよそ北側から以下紹介していく。

【酒田エリア 酒田ラーメン】 【新庄エリア とりもつラーメン】

【寒河江エリア 肉中華】 【天童エリア 鳥中華】 【山形エリア 冷やしラーメン】

【長井エリア 馬肉ラーメン】 【赤湯エリア からみそラーメン】 【米沢エリア 米沢らーめん】 【その他 鶴岡節系ラーメン等】 【首都圏にある山形ラーメン店の例】

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

【酒田エリア 酒田ラーメン】

大正後期(1920年代)から中国人が「支那そば屋」として開店したのがルーツとされる。

煮干しやトビウオ、昆布などの魚介出汁スープをベースに、丁寧に灰汁をとった豚コツや鶏ガラ等の動物系出汁の旨味とコクを合わせた、さっぱりとしつつも芳醇な旨味と香りが広がるスープ。

自家製麺率約8割で日本一で多加水麺が多い。ふわトロの極薄ワンタン、麺量多め(200g~220g)。また「月」のつく店名が多い。

【酒田ラーメンを提供するお店の例】

【新庄エリア とりもつラーメン】

新庄は山間部で海から遠く、魚介が手に入りにくかった。そして祝い事の時に日本の他のエリアの様に鯛ではなく、鶏1羽をさばいて調理し食べる習慣があった。その内臓=モツも貴重なタンパク源として、主に煮込み料理にして食べられていたという。使用される鶏の部位は赤モツと呼ばれる心臓・砂肝・キンカン(卵巣)などの部位でコリコリとした食感が味わえる。

「一茶庵本店(1915年創業/現・閉店)」「一茶庵分店(現・閉店)」「一茶庵支店」という蕎麦屋の流れをくむ中華そば店(ラーメン店)がある。とりわけ「一茶庵支店」で出していた「とりもつラーメン」は名物になっていて町興しで「愛をとりもつ」(取り持つ≒鳥モツのダブルミーニング)という名称で展開。また一茶庵支店にだけあるメニューでスープはアツアツで麺だけ水で締めた「ぬるまもつラーメン」というラーメンがある。

【新庄とりもつラーメンを提供するお店の例】

【寒河江エリア 冷たい肉そば・肉中華】

寒河江のお隣・河北町(河北地区)が発祥でこの近くのエリアで昔から食される「冷たい肉そば」がある。

蕎麦粉を使ったものをそのまま「肉そば」といい、中華麺を使ったものを「肉中華」という。肉とは主に鶏肉を指す。

出汁に親鶏を使用するのが特長。具材に使用するのは、歯ごたえのある親鶏の肉とネギのみ。

この土地の人は夏も冬も冷たい状態で食べる食文化を持ち、まさにローカルフードと言える。

お店によっては牛骨出汁を使用するところもある。

【冷たい肉そば・肉中華を提供するお店の例】

【天童エリア 鳥中華】

天童市は、昔から蕎麦の栽培が盛んなエリア。発祥は江戸末期の1861年創業の蕎麦屋「水車生そば」で、まかない食として、蕎麦に使う和風だしと鶏肉を使って中華そば(ラーメン)を食べていた。クチコミで一部の人にだけ提供していたこの裏メニューが人気になり正規メニューとして売り出した。周辺の蕎麦店も真似て同様の和風出しラーメンを出してこのエリアの名物料理となった。スープは純和風のあっさりスープ。鶏肉、天かす、海苔をトッピングし、こしょうを効かせたちょっとピリ辛味のラーメンである。

そば屋発祥のメニューなので和そばのお店が提供している事が多いという特徴と、他のエリアでも提供するお店がある、山形県ではメジャーなメニューであり、山形ラーメンの代表格であることが特徴だ。

【鳥中華を提供するお店などの例】

【スーパーやネット通販で買える山形ラーメンの例】

【山形エリア 冷やしラーメン】

冷やしラーメンの元祖「栄屋 本店」が有名。第二次戦後、とある常連客の「冷たいそばがあるんだから、冷たいラーメンがあってもいいだろう」という一言がきっかけで1年がかりでメニューが開発された。1952年から販売。牛スープと牛チャーシューが特徴。

また、山形市以外でも山形県内では一般的に夏場に冷たいラーメンを提供するお店が多い。

【山形冷やしラーメンを提供するお店の例】

【長井エリア 馬肉ラーメン】

古くから馬肉食文化があり、熊本などの他の馬肉生産エリアにもない馬肉チャーシューを食する。

最上川と街道交通の要衝として馬が使われ、生産も盛んであった。山間の斜面に田畑を作る際に、牛よりも力のある馬が重宝され、また草競馬場もあった。

では、馬肉を食する文化の起源はどこからかというと、虎退治で有名な戦国武将、加藤清正(1562-1611)だ。

清正は、朝鮮侵攻作戦中に食糧が不足し始めたとき、軍馬を食べていた。熊本藩を与えられ熊本で馬肉生産が行われ、熊本県で馬肉食文化が定着する。清正の子・加藤忠広(加藤光秋/1601-1653年)は山形県庄内に領地を与えられ、そのとき熊本の馬肉食文化が持ち込まれたとされる。(加藤清正の墓は山形県鶴岡市にある)

つまり熊本の馬肉食文化と、交通の要衝で馬の生産が盛んであったことがこのエリアに馬肉食文化を根付かせ、馬肉チャーシューのラーメンが発生したと考えられる。

【長井馬肉ラーメンを提供するお店の例】

【赤湯エリア からみそラーメン】

山形県南陽市の赤湯温泉は平安時代後期に開湯(1093年)かした歴史ある温泉地。山形ラーメンは醤油ベースのスープのラーメンが多いが、赤湯ラーメンは味噌ラーメンに辛味噌がトッピングされていることが特徴。

1958年創業の「龍上海」が家に持ち帰ったラーメンスープで味噌汁を作ったのが始まり。

辛味噌をスープに混ぜずにトッピングするスタイルは1960年に完成。

【からみそラーメンを提供するお店の例】

【米沢エリア 米沢らーめん】

日本三大和牛の1つとして知られるブランド牛の米沢牛で有名な米沢市。

米沢牛という和牛はイギリス人教師のチャールズ・ヘンリー・ダラスが横浜に紹介し、一躍有名になり日本トップの和牛として知られる様になった。

ラーメンはとてもポピュラーな食事で約100軒の食堂で提供されている。

「米沢らーめん」と表記し、鶏ガラと煮干し出汁のあっさりクリア系スープ、麺は多加水で2~3日熟成する手揉み縮れ細麺を使用する。独特の原料粉配合などにより少し黒みを帯びた「米沢の黒中華」とも言われている。海の幸の具がたくさん入った「そんぴんラーメン」や、米沢名産の米沢牛が入った「まんぎりラーメン」というローカルな呼び名のラーメンがある。

【米沢らーめんを提供するお店の例】

【その他】

山形県には完全に分類しきれない独自の有名ラーメン、ラーメン店がある。

酒田市の左側、山形県北西の鶴岡市には夏は旅館、冬はラーメンの琴平荘がある。有名店「雲ノ糸」もこのエリアだ。鶴岡市周辺の各種魚介の削り節などを使うラーメンを「鶴岡節系ラーメン」とも呼ぶ。

また、山形県ではイカの足の天ぷら、「ゲソ天」がローカルフードとして人気で、これをラーメンにトッピングしたラーメンを提供するお店が「有頂天」(山形市)だ。系列や他店でも約30店ほどで提供しているという。極太極チヂレ麺をウリにす「ケンちゃんラーメン」(酒田市、山形市、他)も特徴ある山形ローカルラーメン店だ。

【首都圏にある山形ラーメン店の例】

※お店の紹介や営業情報はこの記事を書いた時点の情報です。予告なく変更などある場合がございます。

沖縄そばとは

「そば」と表記されるが蕎麦粉は不使用で麺類一般の意味。「沖縄そば」はラーメンの麺と同様、小麦粉にかん水(アルカリ塩水溶液)を練りこむことで作られる。1950年代までかん水は使用せず、ガジュマルなどの樹木を燃やした灰(木灰 もっかい/もくはい/きばい)を水につけたアルカリ性の上澄み液を利用して作られていた。

ラーメンの定義を「かんすいを使った麺」とするならラーメンであり、油をまぶしたり独自の製法を残す点で沖縄そば、という独自ジャンルでもある。

沖縄県内では1900年代は支那そば、現在は単に「そば」あるいは方言で「すば」「うちなーすば」と呼称され、蕎麦粉をつかった蕎麦を「日本蕎麦」「ヤマトの蕎麦」などと区別する。食感はラーメンよりウドンに近いとされる。

地域や店舗により、麺の形状は大きく「太平打ち麺」「中太縮れ麺」「細平打ち麺」「細ストレート麺」に分かれる。歯ごたえとコシがあるのが特徴だが、柔らかめのものも多く有る。

ラーメンの麺との扱いの違いは、茹でた後に冷水で締めずに自然冷却させ、保存性を高めるために油をまぶし、麺に吸わせる点が大きな違い。油をまぶした麺を「茹で麺」と表記する。油をまぶしていない「生麺」と両方提供するお店もある。

スープは、基本的には豚骨とかつお節をベースとする。あまり濁らない塩スープが主流。

主な具材は、豚の三枚肉砂糖醤油煮込み、紅生姜、蒲鉾、島ねぎ(長ネギと比べ細く緑色部分が多い葱)など。フーチバー(ヨモギ)を出すところも多い。

沖縄の蒸留酒「泡盛」に島とうがらしを漬け込んだ沖縄独特のチリソース「コーレーグース」が卓上に添えられる。七味唐辛子の他に甘く香る島胡椒「ピパーチ」(ヒハツモドキ、別称ヒハチ、ピパーツなど)を置くところもある。

サイドメニューによくある「じゅーしー」とは、そばの茹で汁で炊いた沖縄風炊き込みご飯のこと。

沖縄そばは専門店以外に食堂の一商品群として置かれている場合も多い。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

沖縄そばを提供する老舗店の例

沖縄そば / ソーキそば / 沖縄ラーメン

ソーキとは「豚肉のスペアリブ」のことでこれを使用したもの。他にも「てびち(豚足)」を用いた「てびちそば」、

「豚モツ」を用いた「中味そば」、地元の豆腐を用いた「ゆし豆腐そば」など、これら沖縄食材を使ったものを総称して「沖縄そば」となる。また、ソーキそばの元祖は「丸隆そば」と「我部祖河食堂」の二説ある。

「沖縄ラーメン」とは2000年に博多一風堂創業者の河原成美が新横浜ラーメン博物館の「新・ご当地ラーメン創生計画」の一つとして「沖縄ラーメン」の開発を企画し、作られたもの(豚骨醤油スープ/太麺)。歴史もまだ浅く共通した特徴というものはまだ確立してはいない。

沖縄県物産公社では沖縄県産の塩を使用したインスタントラーメンを「沖縄ラーメン」として販売していることもある。また、豚骨魚介だしを沖縄県産の塩で調味し、軟骨ソーキなどをトッピングしたラーメンを沖縄ご当地ラーメンとして「ご当地ラーメングランプリ2013」にエントリーさせたが定義として定まってはいない。

沖縄そばを提供する人気店の例

ラーメンより長い歴史の「沖縄そば」と日本本土からのラーメン文化の流入

沖縄の麺文化といえば、沖縄料理の一つである「沖縄そば」だ。起源は、1902年に沖縄初の店「観海楼」が誕生して以来というから、ラーメンより長い歴史がある。

古くは450~500年前に日本編入前の琉球王国(1429-1879年)の宮廷料理として供されていた記録がある。琉球王国と中国との交易の中で中国の麺食文化が伝わったとされている。木灰を使用しての麺作りはは中国広東省梅県や台湾の民族集団「客家」に源流が有るとされ、沖縄そばのルーツと考えられている。

明治時代(1868-1912年)に富裕層に、大正時代から戦後(1912-1950年頃)に庶民へも広まり、多様な沖縄そばが発生した。

沖縄そばのスープは1900年代初期は観海楼をはじめ醤油多く使う黒いスープだったが、1924年

「ゆたか屋」が紅ショウガを使い始め、また醤油味の黒い汁から塩味をきかせた白い汁を開発し評判を呼び、その後の沖縄そば屋での主流になったという。

女性が経営する「ウシンマーそば」が、これまで豚肉の細切れとネギだけだった具にかまぼこと紅ショウガをのせてキレイに盛り、島胡椒ピパチを添えて人気を博す。これは現在の沖縄そばのスタイルの元祖となった。

沖縄の麺文化といえば「沖縄そば」が2000年頃まで主流であった。

流れを変えたのは、「琉球新麺通堂(とんどう)」だ。2001年、「一風堂」店主・河原成美氏がプロデュースして、「新横浜ラーメン博物館」に出店したことをきっかけに、2002年に沖縄に凱旋して人気となった。味は沖縄そばと九州ラーメンを組み合わせた豚骨醤油スープで麺は太麺を使用していた。

また同時期に登場した横浜家系「武蔵家」も沖縄ラーメンの普及に貢献。(東京・吉祥寺にある「武蔵家」は兄が経営する店)沖縄にある他の系列店も人気。

また、東京のラーメン店出身の店も出店ラッシュが続いている。

「砦」出身の「麺や偶(ぐう)」は、自家製麺の極細麺を使用し東京テイストの豚骨ラーメンを提供している。

六厘舎出身の「三竹寿」は、つけ麺専門の行列店だ。ここも自家製麺である。

2018年「観海楼」の最初の沖縄そばを復刻した「唐人そば」を県内数店舗で販売開始し、沖縄そばのオリジナルへの回帰もまたある。沖縄麺文化の沖縄そばと2000年以降のご当地ラーメン創生によるラーメン化、また、他地域のラーメンの流入により融合し、新しいラーメン文化が生まれつつあるというのが沖縄であろうか。

沖縄で人気のラーメン店の例

首都圏で沖縄そばを提供するお店の例

鹿児島ラーメンとは

鹿児島県内及び周辺の専門店で食べられるラーメンで、九州の中では久留米ラーメンの影響を受けていない独自のラーメンである。

野菜が多い、無カンスイ麺を使うところがある、ビーフン(ライスヌードル)を使用するところがある、麺は柔らかめ、価格帯が高め、スープを最後に入れる、大根などの漬け物が無料で提供されている、小さな急須に入ったお茶が出る、焦がしネギ(焼きネギと言う)が載る、などの特徴があり、個性的なラーメン文化といえる。

モヤシやキャベツどっさりの優しい味わい

鹿児島のラーメンもまた白濁スープである。しかし豚骨鶏ガラで他県とはやや傾向が違う。他の地域は少なからず豚骨発祥の地「久留米」の流れを汲んでいるのだが、ここ鹿児島だけが別に誕生したようだ。最初の鹿児島ラーメンは1947年に道岡ツナさんが開業した「のぼる屋」である。横浜で看護師をしていた時に患者の中国人から教わったものだ。しかし、自分なりの改良を加えた。臭みと脂っこさを緩和するために野菜を加え、麺にはカンスイを使わなかった。こうして女性らしい、そして看護師らしい気配りででき上がったのが、鹿児島ラーメンである。

「生みの親」が女性だったからか、鹿児島のラーメン店は女性の活躍が目立つ。力仕事の麺方ですら女性が担当している店が少なくない。

また大きな特徴の一つが具の野菜である。モヤシやキャベツがたくさんのるのだ。でき上がる前に漬物(大根の浅漬けが多い)が出るのも鹿児島ならではである。

そういう付加価値が値段に反映しているのかどうかわからないが、物価との比較でいうと鹿児島のラーメンは日本一単価が高いといえるのではないか。有名店を上げてみよう。「のぼる屋」が1000円(2024年現在閉店)、「こむらさき」が900円(現1000円)、「くろいわ」700円(現800円)、「和田屋」の味噌ラーメンが800円、「ざぼん」750円(現850円)である。もちろん、他に安い店もたくさんあるのだが、全体的にいい値段である。

どこも麺は白っぽくて細め(博多よりは太め)のストレート麺。最初のラーメンがそうであったからか、無カンスイ麺もある。創業半世紀近くになる「こむらさき」の麺は一度は食べてみる価値がある。創業者がビーフンの製法で作ったそうで、初めての人には、かなりの違和感を感じるはず。私はその違和感が逆に気に入ってしまった。ここが鹿児島では長い間、客数と売り上げのトップを誇っているのだ。

焦がしネギのトッピングに、たっぷりの茹でキャベツとモヤシが盛られているのも特徴的だ。札幌ラーメンでは炒め野菜だが、茹でたキャベツがこんなに大量に載ってくるのは、「二郎」を除くと全国でも鹿児島だけではないだろうか。

具だくさんという点では「ざぼん」もすごい。三枚肉を小さく切ったチャーシューとキャベツ中心とした野菜がたっぷり。メンマ、キクラゲの細切りに細モヤシ、ネギ、焼きネギ(東京では揚げネギ、焦がしネギと呼ぶものを、鹿児島ではこう呼ぶ)。私は本店で食べたが、ものすごいキャパシティ(おそらく100席以上)でラーメンを流れ作業で作っており、ものすごいスピードでたくさんの量をこなしていた。見ていて圧巻だった。

スープは白濁で豚骨と鶏ガラが七対三もしくは六対四の割合で使われている。店によってはそこに野菜や椎茸を加えている。タレは醤油ダレ。

鹿児島ラーメンの一番の特徴は、その作り方にある。通常のラーメンは丼にタレ、スープ、麺を順に入れて、最後にトッピングをして出来上がりだが、鹿児島は、トンにタレ、麺をいれて、具を揃えて、最後にスープをかけて出来上がりである。そのため、混ぜないで食べると薄く感じる。よくかき混ぜて食べるのが鹿児島流らしい。

もともとが柔軟なラーメン文化で、塩、味噌、醤油などさまざまなタイプのラーメンが存在する地域でもある。最近でいうと、天文館で一番人気の「豚とろ」が、店名にもあるように、黒豚の首の付け根の肉、豚とろを使ったチャーシューで評判を呼んでいる。東京からの逆輸入では、麺屋武蔵出身の「バガボンド」が2店舗ほど展開するなど、新しいタイプのラーメンが人気になりつつある。

先述したが、鹿児島では味噌ラーメンも意外と人気が高く、歴史のある「和田屋」(現・閉店)、かなり黒っぽい味噌の「三養軒」、同じく黒味噌が人気の「三平ラーメン」はカップ麺も誕生した。

私が食べた中で他のお薦めは、ダシの半分は干し椎茸で採るという「ラーメン専門 鷹」、フランチャイズ展開をはじめて人気の「仏跳麺」などがある。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の鹿児島ラーメン店の例

味噌系の鹿児島ラーメン店の例

人気の鹿児島ラーメン店の例

首都圏の鹿児島ラーメン店の例

熊本ラーメンとは

豚骨ラーメン発祥の地である福岡県久留米市から、熊本県玉名市を経て、熊本市とその周辺地域に伝播したラーメン。玉名ラーメンや博多ラーメン(長浜ラーメン)に比べると太い麺を使い、また、スープに鶏ガラが加わる。博多や玉名が生ニンニクを使用するのに対して加熱したニンニク(ニンニクを使ったチップや香油)を使用する。

久留米ラーメン・玉名ラーメンとの最大の違いは、スープを当日に使い切る「取り切り」スタイルで、久留米の継ぎ足し「呼び戻し」スタイルではないという点。

麺は低加水の中太ストレート麺を使い、やや堅めに茹で上げる傾向がある。

具材には博多は紅生姜を使用するのに対して、キクラゲを使用することが主流。

なぜ「揚げニンニク(マー油)」か?

熊本も白濁トンコツと、九州で一般的なラーメンだが、麺は低加水のストレート麺で博多より太く、スープはトンコツに鶏ガラを加えてコクは有るがマイルド。火を通したニンニクで風味付けするところが他とは違う特徴だ。

そのニンニクの使い方も、ラーメン店によっていろいろな種類がある。「桂花」はマー油、「こむらさき」はニンニクチップ、「味千」はフライドガーリック。熊本を代表する3軒で、同じニンニクなのに使い方がそれぞれ違っているのが非常に面白いところだ。

もともとの熊本ラーメンのルーツは、熊本県玉名市の「三九」(1952年創業)。久留米ラーメンの流れを汲んでいて、この時点でニンニクは入っていない。これは、台湾出身で料理にも精通していた「味千」の創業者である故・重光孝治氏(旧名・劉壇祥氏)が、スープにインパクトをつけるために考えた手法で、それが他店にも伝えられたものだ。

現在、マー油と言われる揚げニンニク油は重光の出身の台湾南部・高雄周辺で麺料理に使われる客家料理の調味油がヒントになっているという。漢字で表記すると魔法の油の意味で「魔油」。

「松葉軒」「こむらさき」「桂花」と開業、その後「味千」

「三九」の噂を聞きつけ、熊本市から訪れた、木村一、山中安敏、劉壇祥(リウタンシオン; 後に重光孝治に改名)、は三九の味に感銘を受け、木村は「松葉軒」、山中は「こむらさき」、劉/重光は久富サツキ創業の「桂花」で料理を担当した後に「味千」を、といった、熊本ラーメンの元祖とも呼ばれる店舗をオープンしていく。老舗熊本ラーメンの創業を時系列にすると

| 創業年 | 店舗・創業者と出来事 |

|---|---|

| 1953年 | 松葉軒 (木村一) ※2018年に65年の歴史に幕をおろした。 |

| 1954年 | こむらさき (山中安敏) ※鹿児島の人気店「こむらさき」の名前を借りて開店。 |

| 1954年 | こだいこラーメン (旧・東洋軒/村田峰年) ※2016震災 → キッチンカー再開 → 店舗復活。娘が継承、純豚骨スープ。 |

| 1955年 | 桂花ラーメン (久富サツキ) ※2010年経営不振により民事再生。「味千ラーメン」重光産業が再生を助け復活。 |

| 1957年 | 黒亭 (平林武良) ※こむらさき山中の弟子。画家の副業でラーメン店をスタート。 |

| 1968年 | 味千ラーメン (劉壇祥/重光孝治) ※中国本土に多数あり有名だが関東には現在店舗がないため、知らない日本人も多い。 |

こむらさき、桂花、味千3軒とも台湾系の流れをくんだラーメンで、台湾風に味付けされた煮玉子が使われている。また、博多では紅生姜をいれるのがお馴染みだが、熊本ではキクラゲを入れるのが主流だ。替え玉がなく、ボリュームを求めるには大盛りにするのも博多とは異なる点である。(現在は文化の流入・融合もあるので替え玉をおくところもある。)

「桂花」は東京に進出し、「こむらさき」は「新横浜ラーメン博物館」に出店してそれぞれ熊本ラーメンを広め、「味千」は中国に進出して世界的なチェーン店になっていった。(2024年4月現在概数 日本68店/中国560店/他エリア60店)

この3軒が中心となって熊本ラーメンは発展していったわけだが、歴史ある熊本にも博多同様、新しいラーメンが登場している。

風来軒(宮崎県)出身の「文龍」は、濃厚トンコツ醤油と、今までとは違ったタイプのラーメンで人気を呼んでいる。2008年に開業した比較的新しい店だが、勢いがあって現在3店舗ほど展開している。「大金豚(だいきんとん)」は「六厘舎(東京)」の影響を受けたトンコツ魚介のつけ麺を出していたが2019休業。TATARABAと店名を替え、魚介豚骨ラーメンやつけ麺、熊本ラーメンを出している。また大金豚から分かれた大金星は現在「魚雷グループ」を形成し、人気となる。スパイシーさと魚介出汁を武器に東京にも進出。また豚骨系でないラーメンでは、多数の魚の煮干しを使用した、「麺商人」が人気となり、ミシュランガイドにも掲載された。

北海道+熊本を店名に揚げた「北熊(ほくゆう)」は、これらの熊本ラーメンとはスープも麺も異質で鶏ガラと野菜を煮込んだスープに自家製の縮れ麺である。ここではあっさり醤油味のラーメンも食べられる。

県庁所在地から離れた人吉市には「なんつッ亭」の古谷一郎氏が修行した「好来(はおらい 1958年創業)」がある。実は、博多の名店「博多新風」(福岡県)の店主・高田直樹氏もまた「好来」出身だ。「好来」はもともとラーメン通には周知の「マー油豚骨」の有名店だが、今話題の「博多新風」が人気に拍車をかけ、熊本で欠かせない店として注目度が高まっている。