山形ラーメンとは

山形県を発祥とするご当地ラーメンの総称。

山形県にはご当地ラーメンがいくつもある。酒田、赤湯、新庄、山形、米沢などの地域で、これらを総称して山形ラーメンと呼ばれている。

「冷やしラーメン」だけじゃない

ここのところ、「冷やしラーメン」(冷ったいラーメン)で紹介されることが多い山形。確かに「冷やしラーメン」の元祖は山形市本町の「栄屋本店」(1932年創業)である。スープは牛肉のブイヨンがベース、しかもチャーシューも牛肉というユニークさである。そして、冷やしワンタンメンの元祖が北山形の「栄屋分店」だ。

山形県では、甘めの醤油ベースのスープに中華麺が入ったラーメンは「中華そば」と呼ばれることが多い。そういった醤油ベースのスープのラーメンこそが「山形ラーメン」であるとする人もいる。味自体は、県内の各地域や各店で異なるため、ひとつのメニューを指して「これが山形ラーメン」とひとくくりに定義できる物ではない。また、蕎麦屋においても中華そばを提供する店が多く、中には本業の蕎麦よりもラーメンのほうが人気となっている蕎麦屋もあり、「そば屋のラーメン」とジャンル分けする場合もある。

和牛の生産も多いエリアなので牛骨の出汁を使うお店が散見されるのも特徴の一つである。

蕎麦生産地・消費地の山形でなぜ蕎麦屋がラーメンを提供するようになったのか。

1923年の関東大震災に由来があるという。当時、横浜中華街も震災を受け多くの人が疎開した。山形にも多くの人が疎開し、蕎麦屋が多かった山形では華僑・華人の料理人が蕎麦屋で働いた。これが山形の蕎麦屋に中華そば(ラーメン)が入った経緯とされる。つまり、山形には中華料理職人が働く場所があったといえる。山形県は特に蕎麦屋が多く、蕎麦は日持ちしない。旬の11月~3月以外の時期に、日持ちのする通年で手に入る小麦でのラーメンが丁度よく定着したのではないかと言われている。

「冷やし」については、山形は雪国なのだが夏は酷暑となるエリアだ。これにより「冷やし文化」が根付いたとされる。これらが合わさって冷やしラーメンが山形で定着したのではないだろうか。

また、山形県はラーメン消費量が日本一である。(出前含むラーメンの外食費用 2022年、2023年日本一)

2023年地域別ラーメン消費金額ランキング-都道府県主要都市別(総務省)

1.山形県 山形市—13,196円

2.新潟県 新潟市—12,573円

3.宮城県 仙台市—12,480円

4.栃木県 宇都宮市—11,352円

5.秋田県 秋田市—10,015円

地域ごとに特徴があり、消費量も日本一の山形ラーメンをおおよそ北側から以下紹介していく。

【酒田エリア 酒田ラーメン】 【新庄エリア とりもつラーメン】

【寒河江エリア 肉中華】 【天童エリア 鳥中華】 【山形エリア 冷やしラーメン】

【長井エリア 馬肉ラーメン】 【赤湯エリア からみそラーメン】 【米沢エリア 米沢らーめん】 【その他 鶴岡節系ラーメン等】 【首都圏にある山形ラーメン店の例】

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

【酒田エリア 酒田ラーメン】

大正後期(1920年代)から中国人が「支那そば屋」として開店したのがルーツとされる。

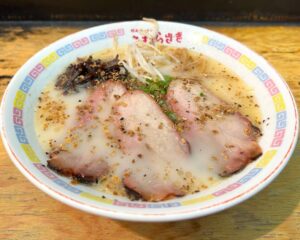

煮干しやトビウオ、昆布などの魚介出汁スープをベースに、丁寧に灰汁をとった豚コツや鶏ガラ等の動物系出汁の旨味とコクを合わせた、さっぱりとしつつも芳醇な旨味と香りが広がるスープ。

自家製麺率約8割で日本一で多加水麺が多い。ふわトロの極薄ワンタン、麺量多め(200g~220g)。また「月」のつく店名が多い。

【酒田ラーメンを提供するお店の例】

【新庄エリア とりもつラーメン】

新庄は山間部で海から遠く、魚介が手に入りにくかった。そして祝い事の時に日本の他のエリアの様に鯛ではなく、鶏1羽をさばいて調理し食べる習慣があった。その内臓=モツも貴重なタンパク源として、主に煮込み料理にして食べられていたという。使用される鶏の部位は赤モツと呼ばれる心臓・砂肝・キンカン(卵巣)などの部位でコリコリとした食感が味わえる。

「一茶庵本店(1915年創業/現・閉店)」「一茶庵分店(現・閉店)」「一茶庵支店」という蕎麦屋の流れをくむ中華そば店(ラーメン店)がある。とりわけ「一茶庵支店」で出していた「とりもつラーメン」は名物になっていて町興しで「愛をとりもつ」(取り持つ≒鳥モツのダブルミーニング)という名称で展開。また一茶庵支店にだけあるメニューでスープはアツアツで麺だけ水で締めた「ぬるまもつラーメン」というラーメンがある。

【新庄とりもつラーメンを提供するお店の例】

【寒河江エリア 冷たい肉そば・肉中華】

寒河江のお隣・河北町(河北地区)が発祥でこの近くのエリアで昔から食される「冷たい肉そば」がある。

蕎麦粉を使ったものをそのまま「肉そば」といい、中華麺を使ったものを「肉中華」という。肉とは主に鶏肉を指す。

出汁に親鶏を使用するのが特長。具材に使用するのは、歯ごたえのある親鶏の肉とネギのみ。

この土地の人は夏も冬も冷たい状態で食べる食文化を持ち、まさにローカルフードと言える。

お店によっては牛骨出汁を使用するところもある。

【冷たい肉そば・肉中華を提供するお店の例】

【天童エリア 鳥中華】

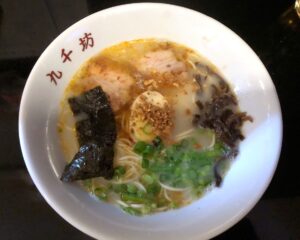

天童市は、昔から蕎麦の栽培が盛んなエリア。発祥は江戸末期の1861年創業の蕎麦屋「水車生そば」で、まかない食として、蕎麦に使う和風だしと鶏肉を使って中華そば(ラーメン)を食べていた。クチコミで一部の人にだけ提供していたこの裏メニューが人気になり正規メニューとして売り出した。周辺の蕎麦店も真似て同様の和風出しラーメンを出してこのエリアの名物料理となった。スープは純和風のあっさりスープ。鶏肉、天かす、海苔をトッピングし、こしょうを効かせたちょっとピリ辛味のラーメンである。

そば屋発祥のメニューなので和そばのお店が提供している事が多いという特徴と、他のエリアでも提供するお店がある、山形県ではメジャーなメニューであり、山形ラーメンの代表格であることが特徴だ。

【鳥中華を提供するお店などの例】

【スーパーやネット通販で買える山形ラーメンの例】

【山形エリア 冷やしラーメン】

冷やしラーメンの元祖「栄屋 本店」が有名。第二次戦後、とある常連客の「冷たいそばがあるんだから、冷たいラーメンがあってもいいだろう」という一言がきっかけで1年がかりでメニューが開発された。1952年から販売。牛スープと牛チャーシューが特徴。

また、山形市以外でも山形県内では一般的に夏場に冷たいラーメンを提供するお店が多い。

【山形冷やしラーメンを提供するお店の例】

【長井エリア 馬肉ラーメン】

古くから馬肉食文化があり、熊本などの他の馬肉生産エリアにもない馬肉チャーシューを食する。

最上川と街道交通の要衝として馬が使われ、生産も盛んであった。山間の斜面に田畑を作る際に、牛よりも力のある馬が重宝され、また草競馬場もあった。

では、馬肉を食する文化の起源はどこからかというと、虎退治で有名な戦国武将、加藤清正(1562-1611)だ。

清正は、朝鮮侵攻作戦中に食糧が不足し始めたとき、軍馬を食べていた。熊本藩を与えられ熊本で馬肉生産が行われ、熊本県で馬肉食文化が定着する。清正の子・加藤忠広(加藤光秋/1601-1653年)は山形県庄内に領地を与えられ、そのとき熊本の馬肉食文化が持ち込まれたとされる。(加藤清正の墓は山形県鶴岡市にある)

つまり熊本の馬肉食文化と、交通の要衝で馬の生産が盛んであったことがこのエリアに馬肉食文化を根付かせ、馬肉チャーシューのラーメンが発生したと考えられる。

【長井馬肉ラーメンを提供するお店の例】

【赤湯エリア からみそラーメン】

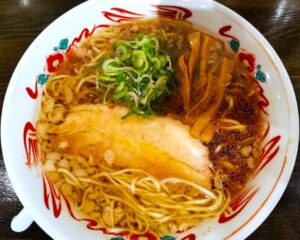

山形県南陽市の赤湯温泉は平安時代後期に開湯(1093年)かした歴史ある温泉地。山形ラーメンは醤油ベースのスープのラーメンが多いが、赤湯ラーメンは味噌ラーメンに辛味噌がトッピングされていることが特徴。

1958年創業の「龍上海」が家に持ち帰ったラーメンスープで味噌汁を作ったのが始まり。

辛味噌をスープに混ぜずにトッピングするスタイルは1960年に完成。

【からみそラーメンを提供するお店の例】

【米沢エリア 米沢らーめん】

日本三大和牛の1つとして知られるブランド牛の米沢牛で有名な米沢市。

米沢牛という和牛はイギリス人教師のチャールズ・ヘンリー・ダラスが横浜に紹介し、一躍有名になり日本トップの和牛として知られる様になった。

ラーメンはとてもポピュラーな食事で約100軒の食堂で提供されている。

「米沢らーめん」と表記し、鶏ガラと煮干し出汁のあっさりクリア系スープ、麺は多加水で2~3日熟成する手揉み縮れ細麺を使用する。独特の原料粉配合などにより少し黒みを帯びた「米沢の黒中華」とも言われている。海の幸の具がたくさん入った「そんぴんラーメン」や、米沢名産の米沢牛が入った「まんぎりラーメン」というローカルな呼び名のラーメンがある。

【米沢らーめんを提供するお店の例】

【その他】

山形県には完全に分類しきれない独自の有名ラーメン、ラーメン店がある。

酒田市の左側、山形県北西の鶴岡市には夏は旅館、冬はラーメンの琴平荘がある。有名店「雲ノ糸」もこのエリアだ。鶴岡市周辺の各種魚介の削り節などを使うラーメンを「鶴岡節系ラーメン」とも呼ぶ。

また、山形県ではイカの足の天ぷら、「ゲソ天」がローカルフードとして人気で、これをラーメンにトッピングしたラーメンを提供するお店が「有頂天」(山形市)だ。系列や他店でも約30店ほどで提供しているという。極太極チヂレ麺をウリにす「ケンちゃんラーメン」(酒田市、山形市、他)も特徴ある山形ローカルラーメン店だ。

【首都圏にある山形ラーメン店の例】

※お店の紹介や営業情報はこの記事を書いた時点の情報です。予告なく変更などある場合がございます。

- ① 北海道地方 / Hokkaido Area

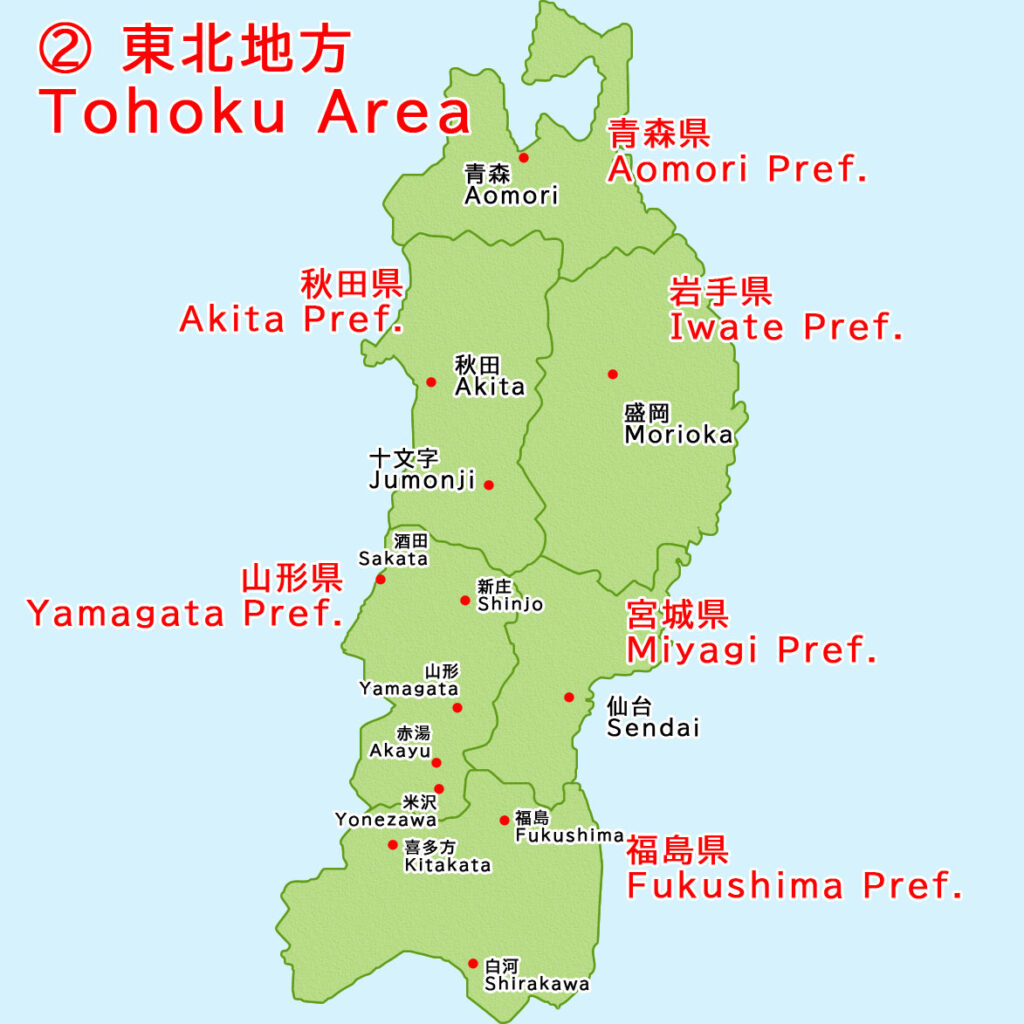

- ② 東北地方 / Tohoku Area

- ③ 関東地方 / Kanto Area

- ④ 中部地方 / Chubu Area

- ⑤ 近畿地方 / Kinki Area

- ⑥ 中国地方 / Chugoku Area

- ⑦ 四国地方 / Shikoku Area

- ⑧九州・沖縄地方 / Kyusyu Okinawa Area

① 北海道地方 / Hokkaido Area

② 東北地方 / Touhoku Area

- 青森県 青森(津軽)ラーメン 記事ページ

- 秋田県 十文字ラーメン 記事ページ

- 山形県 山形ラーメン 記事ページ

- 宮城県 仙台ラーメン 記事ページ

- 福島県 喜多方ラーメン 記事ページ

- 福島県 白河ラーメン 記事ページ

③ 関東地方 / Kanto Area

④ 中部地方 / Chubu Area

(北部:北陸地方 North:Hokuriku / 南部:東海地方 South:Toukai)

⑤ 近畿(関西)地方 / Kinki (Kansai) Area

⑥ 中国地方 / Chugoku Area

⑦ 四国地方 / Shikoku Area

⑧九州・沖縄地方 / Kyushu Okinawa Area

- 福岡県 博多ラーメン 記事ページ

- 福岡県 北九州ラーメン 記事ページ

- 福岡県 久留米ラーメン 記事ページ

- 熊本県 熊本ラーメン 記事ページ

- 鹿児島県 鹿児島ラーメン 記事ページ

- 沖縄県 沖縄そば・沖縄ラーメン 記事ページ

まだまだこれから記事とご当地を追加していきますのでお楽しみに! ↑ページトップに戻る↑

沖縄そばとは

「そば」と表記されるが蕎麦粉は不使用で麺類一般の意味。「沖縄そば」はラーメンの麺と同様、小麦粉にかん水(アルカリ塩水溶液)を練りこむことで作られる。1950年代までかん水は使用せず、ガジュマルなどの樹木を燃やした灰(木灰 もっかい/もくはい/きばい)を水につけたアルカリ性の上澄み液を利用して作られていた。

ラーメンの定義を「かんすいを使った麺」とするならラーメンであり、油をまぶしたり独自の製法を残す点で沖縄そば、という独自ジャンルでもある。

沖縄県内では1900年代は支那そば、現在は単に「そば」あるいは方言で「すば」「うちなーすば」と呼称され、蕎麦粉をつかった蕎麦を「日本蕎麦」「ヤマトの蕎麦」などと区別する。食感はラーメンよりウドンに近いとされる。

地域や店舗により、麺の形状は大きく「太平打ち麺」「中太縮れ麺」「細平打ち麺」「細ストレート麺」に分かれる。歯ごたえとコシがあるのが特徴だが、柔らかめのものも多く有る。

ラーメンの麺との扱いの違いは、茹でた後に冷水で締めずに自然冷却させ、保存性を高めるために油をまぶし、麺に吸わせる点が大きな違い。油をまぶした麺を「茹で麺」と表記する。油をまぶしていない「生麺」と両方提供するお店もある。

スープは、基本的には豚骨とかつお節をベースとする。あまり濁らない塩スープが主流。

主な具材は、豚の三枚肉砂糖醤油煮込み、紅生姜、蒲鉾、島ねぎ(長ネギと比べ細く緑色部分が多い葱)など。フーチバー(ヨモギ)を出すところも多い。

沖縄の蒸留酒「泡盛」に島とうがらしを漬け込んだ沖縄独特のチリソース「コーレーグース」が卓上に添えられる。七味唐辛子の他に甘く香る島胡椒「ピパーチ」(ヒハツモドキ、別称ヒハチ、ピパーツなど)を置くところもある。

サイドメニューによくある「じゅーしー」とは、そばの茹で汁で炊いた沖縄風炊き込みご飯のこと。

沖縄そばは専門店以外に食堂の一商品群として置かれている場合も多い。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

沖縄そばを提供する老舗店の例

沖縄そば / ソーキそば / 沖縄ラーメン

ソーキとは「豚肉のスペアリブ」のことでこれを使用したもの。他にも「てびち(豚足)」を用いた「てびちそば」、

「豚モツ」を用いた「中味そば」、地元の豆腐を用いた「ゆし豆腐そば」など、これら沖縄食材を使ったものを総称して「沖縄そば」となる。また、ソーキそばの元祖は「丸隆そば」と「我部祖河食堂」の二説ある。

「沖縄ラーメン」とは2000年に博多一風堂創業者の河原成美が新横浜ラーメン博物館の「新・ご当地ラーメン創生計画」の一つとして「沖縄ラーメン」の開発を企画し、作られたもの(豚骨醤油スープ/太麺)。歴史もまだ浅く共通した特徴というものはまだ確立してはいない。

沖縄県物産公社では沖縄県産の塩を使用したインスタントラーメンを「沖縄ラーメン」として販売していることもある。また、豚骨魚介だしを沖縄県産の塩で調味し、軟骨ソーキなどをトッピングしたラーメンを沖縄ご当地ラーメンとして「ご当地ラーメングランプリ2013」にエントリーさせたが定義として定まってはいない。

沖縄そばを提供する人気店の例

ラーメンより長い歴史の「沖縄そば」と日本本土からのラーメン文化の流入

沖縄の麺文化といえば、沖縄料理の一つである「沖縄そば」だ。起源は、1902年に沖縄初の店「観海楼」が誕生して以来というから、ラーメンより長い歴史がある。

古くは450~500年前に日本編入前の琉球王国(1429-1879年)の宮廷料理として供されていた記録がある。琉球王国と中国との交易の中で中国の麺食文化が伝わったとされている。木灰を使用しての麺作りはは中国広東省梅県や台湾の民族集団「客家」に源流が有るとされ、沖縄そばのルーツと考えられている。

明治時代(1868-1912年)に富裕層に、大正時代から戦後(1912-1950年頃)に庶民へも広まり、多様な沖縄そばが発生した。

沖縄そばのスープは1900年代初期は観海楼をはじめ醤油多く使う黒いスープだったが、1924年

「ゆたか屋」が紅ショウガを使い始め、また醤油味の黒い汁から塩味をきかせた白い汁を開発し評判を呼び、その後の沖縄そば屋での主流になったという。

女性が経営する「ウシンマーそば」が、これまで豚肉の細切れとネギだけだった具にかまぼこと紅ショウガをのせてキレイに盛り、島胡椒ピパチを添えて人気を博す。これは現在の沖縄そばのスタイルの元祖となった。

沖縄の麺文化といえば「沖縄そば」が2000年頃まで主流であった。

流れを変えたのは、「琉球新麺通堂(とんどう)」だ。2001年、「一風堂」店主・河原成美氏がプロデュースして、「新横浜ラーメン博物館」に出店したことをきっかけに、2002年に沖縄に凱旋して人気となった。味は沖縄そばと九州ラーメンを組み合わせた豚骨醤油スープで麺は太麺を使用していた。

また同時期に登場した横浜家系「武蔵家」も沖縄ラーメンの普及に貢献。(東京・吉祥寺にある「武蔵家」は兄が経営する店)沖縄にある他の系列店も人気。

また、東京のラーメン店出身の店も出店ラッシュが続いている。

「砦」出身の「麺や偶(ぐう)」は、自家製麺の極細麺を使用し東京テイストの豚骨ラーメンを提供している。

六厘舎出身の「三竹寿」は、つけ麺専門の行列店だ。ここも自家製麺である。

2018年「観海楼」の最初の沖縄そばを復刻した「唐人そば」を県内数店舗で販売開始し、沖縄そばのオリジナルへの回帰もまたある。沖縄麺文化の沖縄そばと2000年以降のご当地ラーメン創生によるラーメン化、また、他地域のラーメンの流入により融合し、新しいラーメン文化が生まれつつあるというのが沖縄であろうか。

沖縄で人気のラーメン店の例

首都圏で沖縄そばを提供するお店の例

鹿児島ラーメンとは

鹿児島県内及び周辺の専門店で食べられるラーメンで、九州の中では久留米ラーメンの影響を受けていない独自のラーメンである。

野菜が多い、無カンスイ麺を使うところがある、ビーフン(ライスヌードル)を使用するところがある、麺は柔らかめ、価格帯が高め、スープを最後に入れる、大根などの漬け物が無料で提供されている、小さな急須に入ったお茶が出る、焦がしネギ(焼きネギと言う)が載る、などの特徴があり、個性的なラーメン文化といえる。

モヤシやキャベツどっさりの優しい味わい

鹿児島のラーメンもまた白濁スープである。しかし豚骨鶏ガラで他県とはやや傾向が違う。他の地域は少なからず豚骨発祥の地「久留米」の流れを汲んでいるのだが、ここ鹿児島だけが別に誕生したようだ。最初の鹿児島ラーメンは1947年に道岡ツナさんが開業した「のぼる屋」である。横浜で看護師をしていた時に患者の中国人から教わったものだ。しかし、自分なりの改良を加えた。臭みと脂っこさを緩和するために野菜を加え、麺にはカンスイを使わなかった。こうして女性らしい、そして看護師らしい気配りででき上がったのが、鹿児島ラーメンである。

「生みの親」が女性だったからか、鹿児島のラーメン店は女性の活躍が目立つ。力仕事の麺方ですら女性が担当している店が少なくない。

また大きな特徴の一つが具の野菜である。モヤシやキャベツがたくさんのるのだ。でき上がる前に漬物(大根の浅漬けが多い)が出るのも鹿児島ならではである。

そういう付加価値が値段に反映しているのかどうかわからないが、物価との比較でいうと鹿児島のラーメンは日本一単価が高いといえるのではないか。有名店を上げてみよう。「のぼる屋」が1000円(2024年現在閉店)、「こむらさき」が900円(現1000円)、「くろいわ」700円(現800円)、「和田屋」の味噌ラーメンが800円、「ざぼん」750円(現850円)である。もちろん、他に安い店もたくさんあるのだが、全体的にいい値段である。

どこも麺は白っぽくて細め(博多よりは太め)のストレート麺。最初のラーメンがそうであったからか、無カンスイ麺もある。創業半世紀近くになる「こむらさき」の麺は一度は食べてみる価値がある。創業者がビーフンの製法で作ったそうで、初めての人には、かなりの違和感を感じるはず。私はその違和感が逆に気に入ってしまった。ここが鹿児島では長い間、客数と売り上げのトップを誇っているのだ。

焦がしネギのトッピングに、たっぷりの茹でキャベツとモヤシが盛られているのも特徴的だ。札幌ラーメンでは炒め野菜だが、茹でたキャベツがこんなに大量に載ってくるのは、「二郎」を除くと全国でも鹿児島だけではないだろうか。

具だくさんという点では「ざぼん」もすごい。三枚肉を小さく切ったチャーシューとキャベツ中心とした野菜がたっぷり。メンマ、キクラゲの細切りに細モヤシ、ネギ、焼きネギ(東京では揚げネギ、焦がしネギと呼ぶものを、鹿児島ではこう呼ぶ)。私は本店で食べたが、ものすごいキャパシティ(おそらく100席以上)でラーメンを流れ作業で作っており、ものすごいスピードでたくさんの量をこなしていた。見ていて圧巻だった。

スープは白濁で豚骨と鶏ガラが七対三もしくは六対四の割合で使われている。店によってはそこに野菜や椎茸を加えている。タレは醤油ダレ。

鹿児島ラーメンの一番の特徴は、その作り方にある。通常のラーメンは丼にタレ、スープ、麺を順に入れて、最後にトッピングをして出来上がりだが、鹿児島は、トンにタレ、麺をいれて、具を揃えて、最後にスープをかけて出来上がりである。そのため、混ぜないで食べると薄く感じる。よくかき混ぜて食べるのが鹿児島流らしい。

もともとが柔軟なラーメン文化で、塩、味噌、醤油などさまざまなタイプのラーメンが存在する地域でもある。最近でいうと、天文館で一番人気の「豚とろ」が、店名にもあるように、黒豚の首の付け根の肉、豚とろを使ったチャーシューで評判を呼んでいる。東京からの逆輸入では、麺屋武蔵出身の「バガボンド」が2店舗ほど展開するなど、新しいタイプのラーメンが人気になりつつある。

先述したが、鹿児島では味噌ラーメンも意外と人気が高く、歴史のある「和田屋」(現・閉店)、かなり黒っぽい味噌の「三養軒」、同じく黒味噌が人気の「三平ラーメン」はカップ麺も誕生した。

私が食べた中で他のお薦めは、ダシの半分は干し椎茸で採るという「ラーメン専門 鷹」、フランチャイズ展開をはじめて人気の「仏跳麺」などがある。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の鹿児島ラーメン店の例

味噌系の鹿児島ラーメン店の例

人気の鹿児島ラーメン店の例

首都圏の鹿児島ラーメン店の例

熊本ラーメンとは

豚骨ラーメン発祥の地である福岡県久留米市から、熊本県玉名市を経て、熊本市とその周辺地域に伝播したラーメン。玉名ラーメンや博多ラーメン(長浜ラーメン)に比べると太い麺を使い、また、スープに鶏ガラが加わる。博多や玉名が生ニンニクを使用するのに対して加熱したニンニク(ニンニクを使ったチップや香油)を使用する。

久留米ラーメン・玉名ラーメンとの最大の違いは、スープを当日に使い切る「取り切り」スタイルで、久留米の継ぎ足し「呼び戻し」スタイルではないという点。

麺は低加水の中太ストレート麺を使い、やや堅めに茹で上げる傾向がある。

具材には博多は紅生姜を使用するのに対して、キクラゲを使用することが主流。

なぜ「揚げニンニク(マー油)」か?

熊本も白濁トンコツと、九州で一般的なラーメンだが、麺は低加水のストレート麺で博多より太く、スープはトンコツに鶏ガラを加えてコクは有るがマイルド。火を通したニンニクで風味付けするところが他とは違う特徴だ。

そのニンニクの使い方も、ラーメン店によっていろいろな種類がある。「桂花」はマー油、「こむらさき」はニンニクチップ、「味千」はフライドガーリック。熊本を代表する3軒で、同じニンニクなのに使い方がそれぞれ違っているのが非常に面白いところだ。

もともとの熊本ラーメンのルーツは、熊本県玉名市の「三九」(1952年創業)。久留米ラーメンの流れを汲んでいて、この時点でニンニクは入っていない。これは、台湾出身で料理にも精通していた「味千」の創業者である故・重光孝治氏(旧名・劉壇祥氏)が、スープにインパクトをつけるために考えた手法で、それが他店にも伝えられたものだ。

現在、マー油と言われる揚げニンニク油は重光の出身の台湾南部・高雄周辺で麺料理に使われる客家料理の調味油がヒントになっているという。漢字で表記すると魔法の油の意味で「魔油」。

「松葉軒」「こむらさき」「桂花」と開業、その後「味千」

「三九」の噂を聞きつけ、熊本市から訪れた、木村一、山中安敏、劉壇祥(リウタンシオン; 後に重光孝治に改名)、は三九の味に感銘を受け、木村は「松葉軒」、山中は「こむらさき」、劉/重光は久富サツキ創業の「桂花」で料理を担当した後に「味千」を、といった、熊本ラーメンの元祖とも呼ばれる店舗をオープンしていく。老舗熊本ラーメンの創業を時系列にすると

| 創業年 | 店舗・創業者と出来事 |

|---|---|

| 1953年 | 松葉軒 (木村一) ※2018年に65年の歴史に幕をおろした。 |

| 1954年 | こむらさき (山中安敏) ※鹿児島の人気店「こむらさき」の名前を借りて開店。 |

| 1954年 | こだいこラーメン (旧・東洋軒/村田峰年) ※2016震災 → キッチンカー再開 → 店舗復活。娘が継承、純豚骨スープ。 |

| 1955年 | 桂花ラーメン (久富サツキ) ※2010年経営不振により民事再生。「味千ラーメン」重光産業が再生を助け復活。 |

| 1957年 | 黒亭 (平林武良) ※こむらさき山中の弟子。画家の副業でラーメン店をスタート。 |

| 1968年 | 味千ラーメン (劉壇祥/重光孝治) ※中国本土に多数あり有名だが関東には現在店舗がないため、知らない日本人も多い。 |

こむらさき、桂花、味千3軒とも台湾系の流れをくんだラーメンで、台湾風に味付けされた煮玉子が使われている。また、博多では紅生姜をいれるのがお馴染みだが、熊本ではキクラゲを入れるのが主流だ。替え玉がなく、ボリュームを求めるには大盛りにするのも博多とは異なる点である。(現在は文化の流入・融合もあるので替え玉をおくところもある。)

「桂花」は東京に進出し、「こむらさき」は「新横浜ラーメン博物館」に出店してそれぞれ熊本ラーメンを広め、「味千」は中国に進出して世界的なチェーン店になっていった。(2024年4月現在概数 日本68店/中国560店/他エリア60店)

この3軒が中心となって熊本ラーメンは発展していったわけだが、歴史ある熊本にも博多同様、新しいラーメンが登場している。

風来軒(宮崎県)出身の「文龍」は、濃厚トンコツ醤油と、今までとは違ったタイプのラーメンで人気を呼んでいる。2008年に開業した比較的新しい店だが、勢いがあって現在3店舗ほど展開している。「大金豚(だいきんとん)」は「六厘舎(東京)」の影響を受けたトンコツ魚介のつけ麺を出していたが2019休業。TATARABAと店名を替え、魚介豚骨ラーメンやつけ麺、熊本ラーメンを出している。また大金豚から分かれた大金星は現在「魚雷グループ」を形成し、人気となる。スパイシーさと魚介出汁を武器に東京にも進出。また豚骨系でないラーメンでは、多数の魚の煮干しを使用した、「麺商人」が人気となり、ミシュランガイドにも掲載された。

北海道+熊本を店名に揚げた「北熊(ほくゆう)」は、これらの熊本ラーメンとはスープも麺も異質で鶏ガラと野菜を煮込んだスープに自家製の縮れ麺である。ここではあっさり醤油味のラーメンも食べられる。

県庁所在地から離れた人吉市には「なんつッ亭」の古谷一郎氏が修行した「好来(はおらい 1958年創業)」がある。実は、博多の名店「博多新風」(福岡県)の店主・高田直樹氏もまた「好来」出身だ。「好来」はもともとラーメン通には周知の「マー油豚骨」の有名店だが、今話題の「博多新風」が人気に拍車をかけ、熊本で欠かせない店として注目度が高まっている。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の熊本ラーメン店の例

人気の熊本ラーメン店の例

豚骨マー油ではない人気のの熊本のラーメン店の例

首都圏の熊本ラーメン店の例

久留米ラーメンとは

久留米ラーメン(くるめラーメン)は、福岡県久留米市を中心に提供されている豚骨ラーメン。

豚骨系の白濁スープ発祥地であり、麺はやや太めのストレート麺、具材にはキクラゲ、チャーシュー、ノリが使用されるのが特徴。豚の脂を揚げた「カリカリ」という具材を使う場合もある。

スープは豚骨ベースが基本だが、アッサリのものから濃厚こってりのものまで幅広くあり、店舗ごとの特色となっている。

また久留米ラーメンのスープは「呼び戻し」という減った分を継ぎ足しながら煮込み続ける製法で作られ、熱伝導率がよい羽釜を使うことが多い。

博多・長浜ラーメンでは寸胴鍋で仕込んだスープを日々使い切る「取りきり」という製法で作られている。

九州ラーメンのルーツ

九州のほとんどのラーメンが豚骨ベースの白濁スープであるが、この白濁スープの発祥地が久留米である。

まず、1937年、西鉄久留米駅前に屋台として「南京千両」が誕生した。今でも同じ場所に同じ味で継続しているというから驚きである。しかし、「南京千両」自体は横浜の中華街の味を参考にしており、スープは白濁していない。いってみれば醬油ラーメンである。久留米ラーメンのはしりの店ではあるが、いわゆる一般的に言われるころの久留米ラーメンではないのである。

では、どこでどのように白濁スープが誕生したのか。それは、屋台の「三九(さんきゅう Sankyu)」が始まりである。しかもその誕生は偶然の産物だった。1947年のある日、スープの

火を弱めず買い物に出て、煮込みすぎて白く濁らせてしまったスープに試しに味付けしてみたら美味しかった、というのである。

博多の創業1946年の「赤のれん」が白濁スープの発祥との説もあるが、「三九」のラーメンは、その後熊本、大分、北九州、宮崎などにも影響を与えていくこととなるので、白濁系豚骨スープのルーツは九州全体としては「三九」とされる。

さて、その白濁スープの源流と言われる久留米ラーメンだが、知名度の点では、博多・熊本の後塵を拝している。味でも負けているのか、といったら決してそんなことはないと私は思う。宣伝方法や首都圏進出の戦略の違いではないか。

首都圏でも、近年では「魁龍」(小倉ではあるが久留米ラーメン)が新横浜ラーメン博物館に出店したり、今後のブランド浸透が期待できる。

地元では何と言っても人気なのが「大龍ラーメン」。豚の頭をじっくり強火で炊きあげたスープがたまらない。通販でも同様の味が食べられるので、行けない人には試してみてほしい。

それと並んで人気なのが、「大砲ラーメン」。創業半世紀近く、継ぎ足し継ぎ足しで採るスープ(通称、呼び戻し)が特徴で、久留米の中ではわりとあっさり。二代目の香月均氏が継承して多店舗展開を始め、博多や新横浜ラーメン博物館にも進出して全国区の有名店になっている。運転手御用達で24時間営業の「丸星ラーメン」は、毎日1000杯以上のラーメンを350円で提供していた。(2024年現在は550円) また食堂系の「沖食堂」「ひろせ食堂」も見逃せない。いずれも当時300円台でラーメンを提供していた。

久留米と博多のいちばんの違いは海苔があるかどうか、そして替え玉があるかどうかだった。久留米は海苔が使われている店が多く、替え玉はほとんどなかった。替え玉のシステムは漁師町長浜で発明されたとされる。現在は博多・長浜の替え玉システムは久留米でも採用されるていることがあるので違いは薄くなってきている。

久留米ラーメンのスープは呼び戻し製法で作られるため、臭いが強い場合がある。これは耐熱性の菌の発酵熟成の作用とされ、一種チーズやヨーグルトの発酵食品と同様の働きである。

大龍ラーメン(ラーメン)

久留米で人気のこってり豚骨。豚頭などをじっくり煮込んだスープ。麵は自家製。ネギは有機。

大砲ラーメン 上津店(昇和亭 / 昔ラーメン)

レトロな店内に半世紀近く前の屋台の味を復刻したのが昔ラーメン。

沖食堂(ラーメン)

こってりしているようで意外にあっさり。昔は300円台で提供。2024年現在は600円。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の久留米ラーメン店の例

人気の久留米ラーメン店の例

首都圏の久留米ラーメン店の例

博多ラーメンとは

福岡市発祥のご当地ラーメンで、豚骨スープと細ストレート麺を用いたいわゆる「豚骨ラーメン」を指す。白濁した豚骨スープは濃厚で、豚骨から溶け出したゼラチンによりとろみが付いている。極細のストレート麺は、加水率が低めでコシはなく粉っぽい。また、スープを吸って伸びやすいため、麺の分量は100g程と少なめである。麺の茹で加減を指定できる店が多く、硬い順に「バリカタ」「カタ」「普通」「やわ」「バリやわ」などと呼ばれる。トッピングはテーブル備え付けで、チャーシュー、刻み万能ネギの他、辛子高菜、紅生姜、胡麻などを自由に加えることができる。麺量が少ない為、多くのお店で「替え玉」を用意していて、1玉無料などのサービスを行っている場合がある。

ちなみに麺の茹で方にはさらに硬い指定も存在し、目安の茹で時間とともに一応記載しておくと

●ハリガネ 麺に芯が残り、小麦の風味も感じられる状態。(7~15秒)

●粉落とし 麺の粉を落とす程度、ほぼ茹でる前の状態の芯が残る。別名「カキアゲ」(3~7秒)

●湯気通し 生麺の状態とほとんど変わらず、小麦の風味を最も強く感じられます。(3秒)

白濁豚骨には低加水の細麺がよく合う

博多ラーメンといえば、全国的な知名度もある、ご当地の代表のラーメンである。

白濁スープの歴史は久留米とほぼ同じはずなのに、博多ラーメンのほうが全国的な知名度があるのはどうしてだろうか。久留米自体の市場規模も影響しているのだろうけど、おそらく博多ラーメンの東京進出が早かったのと、インスタントラーメンの効果ではなかろうか。1979年にハウス食品から「うまかっちゃん」が誕生している。

東京の博多ラーメンとしては1984年に「なんでんかんでん」と「ふくちゃん」がそれぞれ開店する。このあたりから、関東では博多ラーメンブームとも呼べるほどの盛り上がりがあった。残念ながら久留米はブームを呼び起こすほどの店が首都圏になかったのである。

福岡のラーメンの歴史は意外に古い。1941年頃に創業した屋台の「三馬路」が最初といわれている。店舗では1946年に「博多荘」と「赤のれん」が営業をはじめている。しかし「博多荘」は白濁スープではなく、中華料理の流れを汲むスープである。「三馬路」はすでに店を閉めているがその流れを汲むのが「うま馬」でこちらも白濁していないスープだ。白濁豚骨スープの元祖は「赤のれん」である。

しかし残念ながら「赤のれん」は、1986年に閉店。現在はその長男が「元祖赤のれん・節ちゃんラーメン」を出している。「三馬路」と「博多荘」が澄んだスープで「赤のれん」が白濁スープだったわけだが、現在、博多ラーメンといえば、鶏や魚などはほとんど使わない白濁豚骨スープのことを指す。麵は細めのストレート、低加水である。具のネギは万能ネギの微塵切り。紅生姜や辛子高菜を最初にテーブルに置いたのは「のんき屋」とのこと。

長浜でいちばん古いラーメン店は「元祖長浜屋」で1953年創業。卸売市場を中心にラーメン店も増え、長浜ラーメンを形成していった。長浜ラーメンと博多ラーメンは微妙に違うといわれたが最近ではあまり違いもなくなったらしい。元は市場の気が短い人を相手に早く茹であげるために麵を細くしたために、長浜が極細麵になった。また、細いと延びるので最初の量を少なくし、替え玉という画期的なシステムが考案されたのも長浜である。

現在、博多で人気のあるのはいくつかの傾向がある。「だるま」「秀ちゃんラーメン」「八っちゃん」は親子及び親族でやっており、油ギトギトのこってりラーメンである。

「一風堂」は、会社経営ながらチェーン店的な展開を感じさせず、若い人に絶大な人気を集めている。「一風堂」と双璧をなすのが元祖唐辛子ラーメンの「一蘭」。秘伝のタレもユニークだが、店内のレイアウトがまた斬新。隣の席とは板で仕切られており、いわば半個室なのだ。他人を気にせずに食べられるように、との配慮らしいが初めて体験したときには驚きだった。2001年に六本木に開店し、翌年から店舗を増やしていき、「一風堂」と同様に世界的な人気店になっている。

博多といったら、中州などで人気を集める屋台ラーメンの存在も忘れてはいけないが、継続は現在の店主一代限り、という条件付きのため年月と共になくなりつつある。寂しい話だ。

そのほかだと、「ふくちゃんラーメン」(関東のチェーン店とは無関係)などが博多ラーメンとしては好きな店である。居酒屋みたいになってしまったが「呉朝明」もユニーク。また博多ながら醤油味で人気のある店もあり、最近は『非豚骨』と呼ばれている。

博多ラーメンの元祖のお店で白濁した豚骨系でない(非豚骨)「三馬路」だが、系譜の店「博多うま馬」の間借り営業などを経て復活。2021年、東京・神田に独立店としてオープンし人気を博している。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の博多ラーメン店の例

人気の博多ラーメン店の例

多店舗展開の博多ラーメン店の例

首都圏の博多ラーメン店の例

徳島ラーメンとは

徳島県のご当地ラーメンである。大きく白・茶・黄の三系統に分けられるスープとトッピングされる肉(豚バラ肉)や生卵などが特徴。すき焼き風のラーメンとも認識される。日本ハムの前身、徳島ハムの工場があったため豚骨が安価に手に入り、豚骨をベースとするラーメンが発生した。

鳴門系、徳島系、小松島系

半世紀近い歴史がありながら、「徳島ラーメン」という名前はあまり知られることがなかった。1998年、新横浜ラーメン博物館に「いのたに」が紹介されたことでその名は注目され、マスコミでも随分と紹介されるようになった。特に地元のタウン誌である「あわわ」の活躍が大きいように思われる。

徳島ラーメンには三系統のスープがある。鳴門を中心とした黄色いスープ。徳島を中心とした茶濁のスープ。そして小松島方面の白濁スープである。

「いのたに」が徳島の茶濁のスープなので、紹介されたのはこの系統のスープが多い。

●豚骨ベースで甘辛いスープ。

●麺は啜りやすいようにか、長さが短い。

●そして最大の特徴はチャーシューの代わりに入れる、バラ肉を濃厚なタレで煮込んだもの。スープも含めてすき焼き風ラーメンといわれる所以である。

●さらに、トッピングの玉子はゆで玉子ではなく、生玉子である。これもまたすき焼きに通じるか。

この生玉子と煮込んだバラ肉という他では滅多にお目にかかれない具が徳島の大きな特徴であろう。

徳島系(茶濁スープ)の代表店は「いのたに」と「広東」。前者は新横浜ラーメン博物館に入ったことにより全国的な知名度を上げた。徳島ラーメンの個性的な特徴に自家製麺がバランス良く馴染んでいる。「広東」は中国料理店ではなく、れっきとしたラーメン店である。またすき焼き風のラーメンスタイルはこのお店が始めたとされる。

創業は「いのたに」とほぼ同じ(1966年/現在閉業)。

また、若干、徳島ラーメンの特徴とは違うが、老舗の「よあけ」がある。あっさり無化調スープが特徴だ(黄系)。こってり濃厚背脂スープが特徴の「土佐」は、その店内の古さも見応えがある。最近、ニューウェーブとして人気上昇なのが「古家」。エンジニア出身の店主が徳島の味を受け継ぎながら、独自性を発揮しているた(閉業)。

鳴門系(黄色スープ)の代表は鳴門の「三八(さんぱ)」。豚骨・鶏ガラをベースに薄口醤油を加えることでやや黄色く見えるちょっと甘めのスープ。ここの修業を経て、大阪で独立したのが「友翔」。

「三八」の味を見事に再現し、関西の人気店になっていた(2014年閉業)。

小松島系(白濁スープ)の代表は「岡本」。この小松島系(1949年頃から屋台で始まる)が徳島ラーメンのルーツという説がある。

徳島に豚骨ラーメンが広がったのは、日本ハムの前身である「徳島ハム」の工場があったことで、安い豚骨が大量に供給されたからといわれている。しかし、徳島ラーメンブームにより、徳島では新しい店が続々新規開店し、豚骨不足という現象が起こるまでになった。

ではなぜそもそも徳島に徳島ハムの工場ができたか。第1次世界大戦のときに鳴門にドイツ兵の収容所がつくられ(1914年)、日本はドイツ人捕虜に可能な限り自由な活動を許した。村人との交流が進み、そのときに伝わったハムなど食品加工技術が受け継がれ、1942年徳島ハムが設立された。また同様にパンの技術も伝えられ現存している(鳴門市 ドイツ軒)。また、これらのエピソードは2006年に映画化された「バルトの楽園(松平健 主演)」に表現されている。

都内では徳島ラーメンブームと時を同じくして「うだつ食堂」が開店した。BGMは阿波踊り。また横浜には「徳福」が開店した。首都圏には数件しか見当たらず、徳島ラーメンブームも沈静化していった。

また、徳島ラーメンは海を渡った大都市大阪に進出、開業する傾向がある。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

【徳島系(茶濁スープ)】の徳島ラーメン店の例

【鳴門系(黄色スープ)】の徳島ラーメン店の例

【小松島系(白濁スープ)】の徳島ラーメン店の例

他地域で食べられる徳島ラーメン店の例

広島ラーメンとは

広島ラーメンとは、戦後の広島市を中心とする広島県西部に屋台から発生した醤油とんこつ味のラーメン。「中華そば」と呼称され、広島東部の尾道ラーメンが透明感のある鶏ガラ、小魚出汁の背脂醤油ラーメンなのに対してまったく異なるあっさり味の醤油豚骨味。よく関東と九州の間の味、とも言われている。

麺は細麺か中細麺が多く、柔らかめ。

スープは白濁トンコツに魚介類の複雑なダシを合わせた醤油豚骨スープ。

具材はチャーシュー、ネギ、モヤシ(細モヤシ)が入った、誰からも受け入れられやすい、懐かしい味。サイドメニューにチャーハンや餃子以外におでんを置いてある店もかなり多い。

またつけ麺(激辛冷麺)、汁なし担担麺など他の麺類も古くからある。

歴史のある細麺、豚骨醤油

広島でラーメンが有名な都市は尾道である。しかし、県庁所在地の広島市だって負けてやしない。尾道に匹敵する、いやそれ以上のラーメン都市といってもいいくらいのラーメン店がしのぎを削っている。

その「広島ラーメン」は「すずめ」や「陽気」を代表とする豚骨醤油ラーメンである。「豚骨醤油」と聞くと最近では、横浜家系を思い起こす人も少なくないだろう。しかし、この歴史は意外と長い。そして、麺は細めなのだ。

人気・知名度共に一番なのは、「すずめ」。開店は午後3時。売り切れ仕舞いで午後9時終了。営業時間は6時間と短い。メニューは中華そばとビールしかなく、店内に入るとまず整理券を取る。注文はしなくてもメニューがないのだから順番に中華そばが出てくるのである。その順番を守るための整理券を取る。ユニークであるがなんと分かりやすいシステムであろうか。午後3時の営業というのは朝の8時半から作り始めたスープができ上がる時間だという。豚骨と野菜を煮込んだ白濁スープに醤油ダレを加えた薄茶色のスープに、具はモヤシ、ネギ、小さいが5枚のチャーシュー。シンプルさが特徴である。

人気のある「陽気」も同じスタイルだが、整理券ではない。店に入ると「一杯?二杯?」と聞かれる。やはり営業開始が遅く、午後4時半。

広島ラーメンは沖稔(おき・みのる) 氏が作り、親族が広めた。

第二次世界大戦後、広島は原爆により市内が壊滅し、その復興の際に多種多数の飲食屋台が出現した。ラーメンはそのうちの一つで、中国大陸、満州からの引揚者や中国人が運営していた。広島ラーメンを最初に始めた人は沖稔さんだと言われている。終戦後、中国大陸に渡っていた沖稔さんは、中国人の料理人を伴って帰国。ラーメンの手ほどきを受け、JR広島駅近くで始めた屋台が「上海」。そして昭和25年(1950年)頃に「段原食堂」を開業。頑固で研究熱心な沖さんが試行錯誤の末にたどり着いた味が広島ラーメンの源流・元祖となる。

次男の誠治さんは「しまい」(1957年頃創業)を、妻シゲノさんの姪の関上(沖)タツコさんは「すずめ(寿々女)」(1958年)、タツコさんの姉の津留田マサエさんは「陽気」(1957年)をそれぞれ屋台から開店させる。また、「しまい」の女将さんヒデ子さんの妹が別場所に「しまい」を出し、移転を契機に「乙丸」(1987年)となる。

「しまい」「陽気」「すずめ」「乙丸」は、沖稔さんの味を引き継ぎ、そこに自分なりの味を加えて、今に至っている。そして、これらの味を参考にして多くの店が誕生している。それが広島ラーメンなのである。

しかしながら、すべてがその流れからラーメンができたわけではない。「来頼亭」は、昭和23年(1948年)創業なので、沖稔さんの始めた頃と同じ頃。ここのラーメンは、こってりしているが臭みが少なく、まろやかな味。豚骨ベースに5種類の食材を煮込んでいて、濃厚豚骨スープでドロリとしている。ユニークなのは温かいスープのラーメンには珍しく、具に錦糸玉子がのること。

「上海総本店」は昭和28年(1953年)「上海」という名で創業。沖稔さんが始めた「上海」とは別である。なぜか、広島には「上海」という店名が多いようで1980年頃に「上海総本店」と改めた。ここは、上記の広島ラーメンとは違い、店の近くに行くと強烈に臭うほどの豚骨を使うが白濁スープではない醤油ラーメン。創業からの継ぎ足しスープを使用。

広島には「すずめ」の影響なのか、鳥の名前が付く店が多く、味も同系統の場合が多い。「つばめ」は、「すずめ」の近くにあり、しかも同系統(醤油ダレがちょっと濃いめ)の味なのでなんとなく笑えてしまう。他には「ひよこ」「うぐいす」「チャボ」などもある。広島小鳥系とも言われている。また多数の魚介出汁を客側が選択できる「ふじ☆もと」系の店舗も近年人気で行列を作っている。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

広島ラーメンの元祖・老舗の流れのお店の例

新しいタイプの広島のラーメン店の例

広島は他の麺料理も人気だ。広島うどんやお好み焼きに焼きそば(中華麺)を入れるなど麺類の消費は多い。以下ラーメンの親類としてのつけ麺、汁なし担担麺を記述する。

広島つけ麺 / 激辛冷麺 とは

1954年に広島市中区八丁堀(現在移転し中区河原町)で開店した中華料理店「新華園」が発祥の店とされている。つけ麺と呼ばず「冷麺」と呼び、醤油ベースのつけダレに唐辛子やラー油などを加えた激辛のつけダレで提供する。その河原町本店は撮影禁止など初心者には厳しいルールがあるので理解した上で行かないと失礼になる。(※支店はいくつかある。)

このお店で修行した人物が通年食べられる専門店として1985年「冷めん家」を創業し、人気となり、現在は多数の専門店が鎬を削っている。具としては茹でキャベツや胡瓜、葱、ゆで卵などが添えられる。また辛くない普通のつけ麺を提供する店舗も人気である

広島つけ麺を提供するお店の例

広島で激辛でないつけ麺の人気店の例

広島の汁なし担担麺

本場中国四川の汁の無い担々麺をアレンジしたもので、今では日本全国で食べられる汁なし担担麺(担々麺)。日本に持ち込んだのは1999年創業のラーメン店「きさく」の服部幸一氏とされる。中国人留学生が汁なし担担麺の作り方を教える料理教室に参加したところ、汁なし担担麺の美味しさに感銘を受け、中国にわたり本場四川省の担担麺を食べ歩き研究。低迷していたラーメン店の売上げ回復の打開策として2001年から提供を始めた。人気になり、やがて「きさく」をオマージュした松崎司氏が「くにまつ(2009年創業)」にてオリジナルのレシピで汁なし担担麺を提供開始。汁なし担担麺は激辛つけ麺より辛くなく、食べやすく(あまり撥ねない)、価格も安いので広島ビジネス街で人気となっていった。その後松崎司氏はレシピを公開し、新規に汁なし担担麺を始める店舗が増え、2010年頃にブームとなる。

また日本における担担麺はおおよそ以下のように分けることができる。

①「陳建民式」中国四川省出身の料理人陳建民氏が1950年代に来日し、日本人向けに改良した汁麺としての担担麺(汁あり)

②「東京式」胡麻ペーストや干し海老の風味を加えるなどのアレンジを施したもの。(汁なし)

③「成都式」中華料理店や専門店でつくられる、本場そのままのスタイル。(汁なし)

④「広島式」広島で独自の発展を遂げたもの。(汁なし)

全体としての広島汁なし担担麺は、タレとしてラー油と中国山椒(花椒)の2つをメインにしているのが特徴で、やや低加水の細麺もしくは中細麺を使う傾向がある。「きさく」の特徴は胡麻を使用せず、魚介が濃いスープを使用。他店では胡麻ダレを使うところもあり、味や具材、盛り付けは店によって変化を極める。ピリッと痺れる辛さ、中華料理で言う「麻(マー;シビレ味)」を重視しているのが共通点だ。

広島汁なし担担麺を提供するお店の例

その他のエリアで味わえる広島ラーメン・広島つけ麺・広島式担担麺のお店の例

尾道ラーメンとは

尾道市を中心とした広島県備後地方のご当地ラーメン

ダシは鶏ガラがメインで小魚(瀬戸内産のいりこ等、魚粉)を使用、カエシは醤油味がメインで濃いめで済んだ茶色のスープ。麺は少加水の平打ちの中細ストレートで、コシ(弾力)がある。スープの上に豚の背脂のミンチを載せる。東京の背脂チャッチャ系と違って粒が大きい形(繊維を壊さない切り方)で提供する。

平麺、背脂のミンチ、ダシは小魚を

尾道ラーメンは、昭和3年(1928年)頃、福建省出身の張さんが屋台ではじめたのが最初である。なので、歴史は長い。しかし、ご当地としては規模もそんなに大きくなく、地元での有名店もそんなに多くはない。ただ、都内ではもちろん、全国的にもその名を知らしめることができたのは一つには「朱華園(しゅうかえん)」(1947年 朱阿俊氏が屋台で創業)という名店の存在。地元の「尾道ラーメンを全国に」という動きである。

尾道ラーメンが最初に注目されたのは2005年、向島(広島県尾道市)の造船所敷地内に戦艦大和の1/1スケールの映画セットが造られ、撮影後一般公開されたときと言われている。観光客が一気に増え、その食事として深夜までラーメン店が賑わったという。

また、瀬戸内海の島々を渡りながら本州と四国を結ぶ「しまなみ海道サイクリングロード」が開通(1999年)し、2014年にはCNNから世界7大サイクリングルートに選定された。

その他にもたびたび映画や文学、アニメなどの舞台となり、観光資源の成長とともに始点・終点である尾道とそのローカルフードである尾道ラーメンも人気を得ていったという。また、急な注文の増減にも親身に対応した創業1950年の老舗製麺所「井上製麺所」などの存在も大きい。

尾道ラーメンの特徴は三つある。「コシのある平麺(西日本では珍しい)」「スープに浮いている背脂のミンチ」「瀬戸内の小魚をダシに使う」。しかい、尾道の代表店である「朱華園」は、平麺と背脂ミンチのルーツではあるが、この三番目の特徴である小魚を使っていない。実はこの「小魚」は尾道ラーメンを売り出そうと考えた人が瀬戸内であることを特徴づけるために新たに加えたものである。だから「朱華園」は尾道ラーメンではあるが尾道のラーメンではないのである。取材などでも尾道ラーメン特集という場合には、お断りするらしい。スープは鶏ガラベースで豚骨はわずかに加えるだけ。

地元では朱さんと親しまれた「朱華園」は2019年に閉業したが、その血筋を「朱華楼」が受け継ぎ、また創業者 朱さんの奥様が娘さんと一緒に朱華園から徒歩1分ほどの近くに2020年に「中華そば 朱」を新規オープン。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

尾道ラーメンを提供する老舗店の例

他の人気店を挙げてみよう。中華そばと同じスープを使った「中華うどん」というメニューがある「つたふじ」。ダシの効いた醤油味がうどんにも合うのだ。鶏ガラ・豚骨に小魚を使っている。「味平」は、主人が独学で研究したもので尾道ラーメンとしては個性的なほう。鶏ガラ、豚骨、野菜、ダシ昆布などに加え、小魚ではなく干し貝柱を使っている。麺は細麺。背脂ミンチには香りづけをしている。「味龍」は天然素材で作った無化調スープが売り。

なお、尾道市の隣の福山市も尾道に匹敵するラーメン街で、「朱華園」や「つたふじ」の支店をはじめ、いわゆる尾道ラーメンが多数存在する。