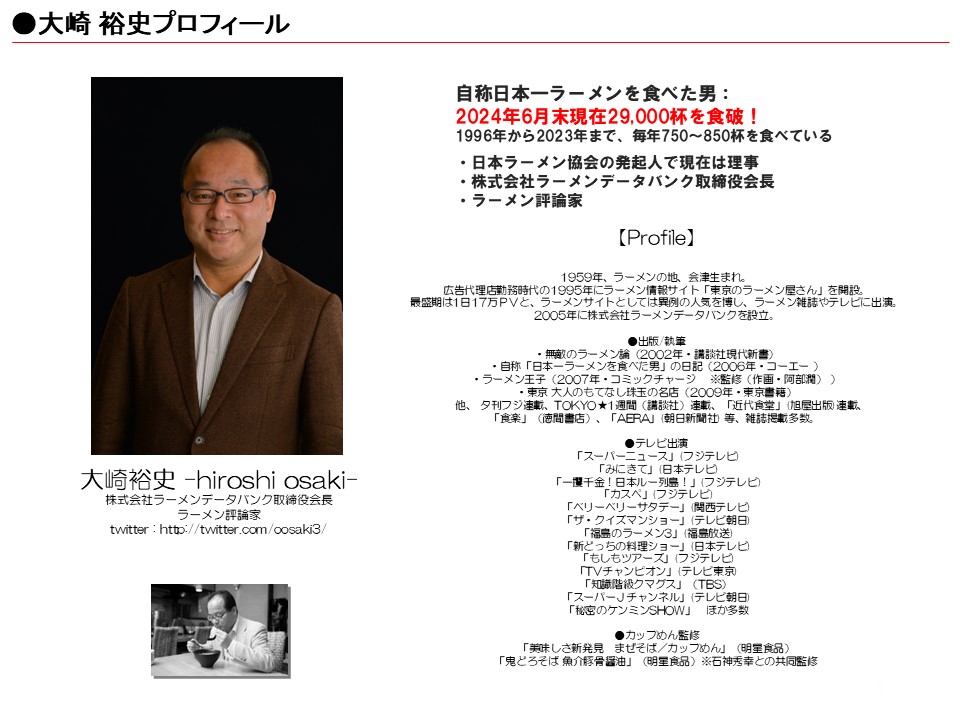

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

9月に食べた35軒中、印象に残った10軒を紹介します。(順不同)

01 RAMEN MATSUI(新宿御苑前)

2023年5月オーブン。

ミシュランガイド東京2025でビブグルマン掲載。

完全予約制を導入。予約は来店3日前から受付。

特製塩には豚チャーシュー1枚、帆立のコンフィ2枚、味玉、ワンタン2個、メンマ、小松菜、白髪ネギ、ライム、穂紫蘇がトッピング。スープは「これ醤油では?」と思えるような色。出汁が効いている証拠。でも、それなのに優しい味わいと言うのが面白い。店頭に「夫婦で営む小さなラーメン店です。四季折々、全国各地の旬な食材を活かした美味しいラーメンを提供してまいります」と書かれており、まさに気持ちがこもった丁寧なラーメン。飲み疲れしないのでおいしく完飲。

麺は京都の麺屋棣鄂。スープとの相性がいい。

RAMEN MATSUI

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/149361.html

公式情報 https://x.com/RAMEN_MATSUI

予約 https://www.tablecheck.com/shops/ramen-matsui/reserve

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-25-10 ダイアパレス御苑前B-2

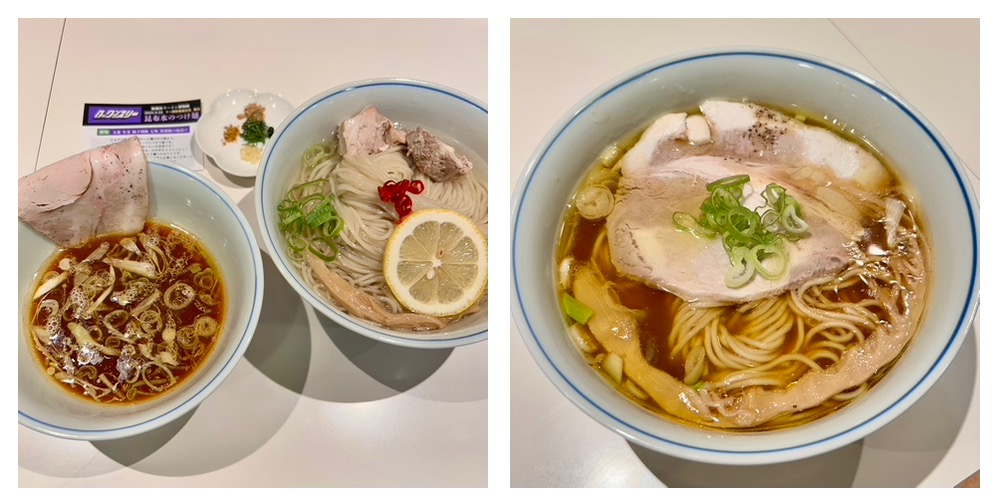

02 BONITO NOODLE RAIK(駒沢大学)

2025年8月18日、永福町から移転・リニューアルオープン。店名は「Bonito Soup Noodle RAIK」から「Bonito Noodle RAIK」へ変更。

店の場所は駒沢大学駅西口・松陰神社前徒歩12分。

まずは、特上塩を。特上には4種類のチャーシューが全部のるというのと「このグループは味玉もうまい!」と誰かのレビューに書いてあったので、必然的に特上になる。醤油と塩のどちらを特上にするか?迷ったが、塩の方が美しそうなので、塩を特上にした。予想通り盛り付けが綺麗。チャーシューは岩中豚のバラ肉、ウデ肉・モモ肉の吊し焼き、それと低温調理の鶏ムネ肉。どれもおいしい。もっと増したいくらい。味玉も上玉。細切りのメンマがいい仕事。麺は三河屋製麺の多加水細麺。おそらくあえて柔らかめに茹でている麺がスープと好相性。麺固めで頼む人が出そうだが、このスープとこの麺ならお店に任せた茹で方で食べてみて欲しい。スープは清湯塩味。メニュー名にあるように鹿児島産鰹節をたっぷり使った複合食材スープ。見た目あっさりだけど、スープとしては豚鶏動物系と鰹以外に真鯛や貝、節系なども使った複合出汁が濃いめに効いている。券売機で値段を見たときに、むむむ、と思ったが食べてみると高級感や上品さがあり、まったく問題ない食後感。迷わず完食完飲。

2杯目は鰹醤油。大きなチャーシューが2枚と青ネギ、細メンマ。これはこれでまとまりのある盛り付け。醤油も実においしい。麺は同じ。2杯目でも迷うことなく完食完飲。どちらもおいしかった。個人的には塩が僅差で好み。

BONITO NOODLE RAIK

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/167070.html

公式情報 https://x.com/BSN_raik

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2丁目41−2 102

03 そらのいろ 西葛西店(西葛西)

2025年9月6日オープン。

「ソラノイロ」グループの新店(西葛西店)は、基本メニューとして麹町店と同じ「豚骨ラーメン」を掲げるが少しだけ変えている。価格は土地柄も含めて850円と麹町店よりも50円安い。西葛西限定メニューとしては特製スタミナラーメンを投入。具沢山の意味の特製では無く、“特別に作った”という意味合いの特製。モツや牛すじなどを野菜と炒め、生おろしニンニクを加えて、“スタミナ”仕上げ。さらに辛味噌を丼の縁に付け、少しずつ溶かして加えることで味変。辛さの調整が自分でできるのもいい。ラーメンの麺は麹町と同じ細麺だが、スタミナは中太平打ち麺。いずれも最近よく組んでいる菅野製麺所製。

野菜やモツなどをニンニクで炒めているので、想像通りにおいしい。辛味噌はそのまま舐めると意外と辛いので少しずつ溶かしていくのがオススメ。スープが野菜を炒めたりニンニクが加わったり、パンチが強くなるので平打ち麺が正解。そして、これは実にパンチがあり、おいしい。

そらのいろ 西葛西店

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/167342.html

公式情報 https://soranoiro-vege.com/

134-0088 東京都 江戸川区 西葛西 3丁目-22-22 Villa Lupinus

04 ロックンスリー(新横浜)

詳細は【麺喰いワンダラー】参照

https://ramen-japan.jp/column/2025-9-25-que200-rocknthree01/

ロックンスリー

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/166715.html

公式情報 https://www.instagram.com/rocknthree/

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21 新横浜ラーメン博物館

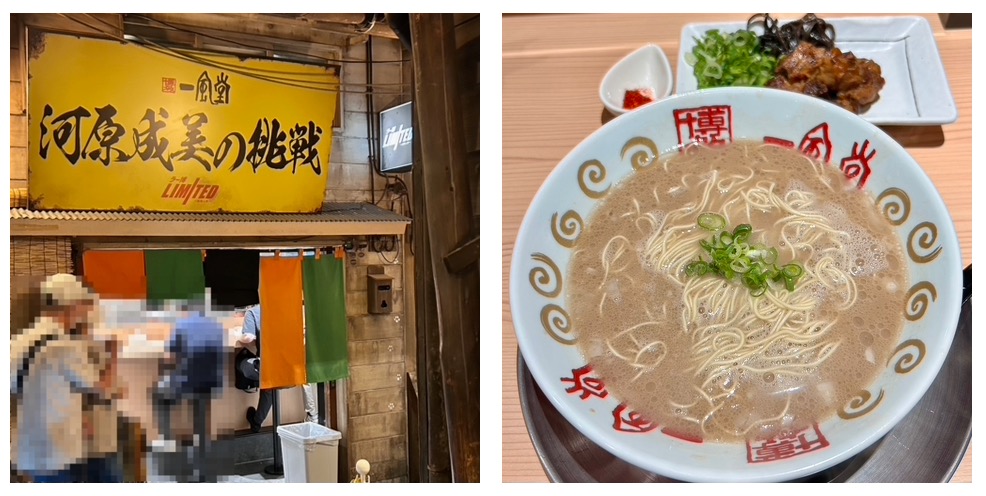

05 一風堂創業者 河原成美の挑戦(新横浜)

一風堂創業者の河原さん(12月で73歳)が「ラー博Limited ~挑戦と絆~」企画に参加し、2025年9月19日から9月21日までの3日間限定提供。期間中は河原さん自らが厨房に立ち、お客様にラーメンを振舞うイベント。私が行った12時台は先頭に立って自ら麺上げをしていました。周りに凄腕スタッフが揃っているので提供が早いです。

水と豚骨だけで作る高濃度豚骨ラーメン。食べながらいろんなお店が浮かびましたがそのいずれのお店とも違う濃厚さなので頭の中に封印します。と思ったら、河原さんから「どや?ラー博出る前の魁龍に似てっちゃろ?」(博多弁)と言ってきた(笑)。そこも頭に浮かんだ一軒ではありましたが、そこともいい意味で違う。とにかくおいしくて完食完飲。また、トッピングした柔らか軟骨がめちゃウマで一風堂の都内店舗のどこかで出して欲しいと思うくらい。凄いイベントだった!

新横浜ラーメン博物館

公式情報 https://www.raumen.co.jp/

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14−21

06 一風堂浜松町スタンド(浜松町)

たまにここではコラボイベントを開催。凄い斬新なコラボやお得なコラボ、おいしいコラボ、などいろいろ。今回の内容がかなりよかった。

福岡県宗像市の地元企業「鷹羽屋」と「一風堂」が“宗像大島名産の甘夏を使用した塩ラーメン”をコース仕立てで共同開発し、5000円(税込)で提供。全10品なので安いと思った。

まず、席に着くと福岡宗像の酒造伊豆本店 日本酒「MONOGATARI (ものがたり) 純米吟醸」もしくは、鹿児島若潮酒造焼酎「GLOW EP5」(ソーダ割)いずれかを選択。私は焼酎を選択しましたが、これ自体もおいしいし、飲み放題が付いてこの値段はかなりのサービス価格。ラーメンや他の料理もなかなかのものでラーメンは普通の量の一杯だし、ご飯も付いて、下記のコース料理。帰りには十分過ぎるほど、お腹いっぱい。大満足のランチ。

塩ラーメンは、「豚骨スープ、低加水細麺」の「一風堂」が“淡麗塩ラーメン”&“多加水中太もちもちちぢれ麺”の組合せで出すところが面白いコラボ。しかも、柑橘系が大好きな私なので見事に大好きな味で、おいしく完食完飲。随所に甘夏がいい塩梅に使われており、やり過ぎ感がない、使用感がナイス。トッピングにドライ甘夏があり、スープに少し酸味と苦みが混じって面白い仕上がりに。ワンタンや肉団子にも甘夏ピールがしのばせてあり、知らないで食べたので「おおっ!」と思った。それもさりげなく隠し味的に、というのがいい。トッピングのむなかた鶏チャーシューも柔らかくておいしいし、絶賛オススメなのに、限定企画なのでもう食べられないのが残念。

今回の提供メニュー

《アルコール・ソフトドリンク飲み放題付き》

・前菜盛り合わせ

穴子の西京焼き/穴子の一夜干しときゅうりの酢の物/チャーシュー人参しりしり/玄海ホルモン炒め

・むなかた鶏の甘辛冷やし手羽

・彩り野菜のゼリー寄せ

・むなかた鶏の素揚げ~もろみソース添え~

・甘夏香る塩ラーメン(フルボリューム)

・むなかた鶏の炊き込みごはん

・KIKKAなめらかプリン~甘夏ソースがけ~

一風堂浜松町スタンド

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/93429.html

公式情報 https://www.ippudo.com/

〒105-0013 東京都港区浜松町1-27-6 マストライフ大門・浜松町1F

07 銀座はるちゃんラーメン(東銀座)

2024年7月オープン。「ちゃんのれん組合」(東京ラーメンフェスタ2025出店)メンバーで「新橋 はるちゃんラーメン」(2021年8月オープン)に続いて2軒目。組合の合計28店舗。「ミシュランガイド東京2026」に掲載。昨年まで3年連続で掲載されていた「新橋はるちゃんラーメン」が非掲載になり、新たに「銀座はるちゃんラーメン」が掲載された。

中華そば(1200円)を購入。6分ほどで登場。この店のスゴい(面白い)ところは、カウンター6席が2つあって、それぞれに調理担当の女性がおり、それぞれが作っている。つまり6席のラーメン店が2軒共存しているイメージ。味は同じだがスープ寸胴が別なのと作るのは別の人なので連食したら違いがわかるかも?(笑)

「ちゃん系」1号店の「チエちゃんラーメン」(神田)はかなりしょっぱめで逆にそれがクセになる感じだったが、こちらはマイルド。むしろ女性らしい優しさがスープにも現れている。見た目、透明感のある塩味風。麺は「達磨製麺」の平打ち麺。切り立てのチャーシュー(バラとウデ)は柔らかく、これも他のちゃん系だとしょっぱい店も少なくないが、こちらは程よくてじんわりおいしい。花麩がまた女性店主ならでは。ミシュラン掲載店は今風のお店が多いが、こちらはネオノス系で掲載店の中では珍しいタイプ。新橋店から数えて4年連続。どこまで伸ばせるか!

銀座はるちゃんラーメン

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/159465.html

公式情報 https://x.com/haruchan_ginza

〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目11−6

08 大島(本店は船堀だが今回はイベント出新横浜)

「ラー博Limited ~挑戦と絆~」 第5弾「すみれオールスターズ」再集結!今回は各店の味による”絆リレー 2025年9月29日(月)~10月26日(日)。銘店「すみれ」(札幌)から認められた11名のお弟子さんたちが集結し、それぞれのお店の味を、2~3日間ずつの期間限定でリレー形式にて提供。その第一弾。首都圏で一番早くオープンした銘店「大島」。環境も丼も違うので違った味になるかと思ったが、本店同様においしくてビックリ!「すみれ」も好きだけど「大島」も負けてない。「すみれ」も進化しているし、「大島」も「すみれ」とは変えている。どちらもおいしい。今回は素晴らしい企画。

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/66983.html

公式情報 https://x.com/funabori_oshima

〒134-0091 東京都江戸川区船堀6丁目7−13

09 麺や庄の(市ヶ谷)

2005年9月15日オープンなので昨日で満20年。実に素晴らしい!店主の庄野さんはまだ若い(45歳)ので40周年を一代で、というのも実現できそう。開店当初からあまり味を変えずにやってきており、しかも“今”食べても実においしいので驚かされる。少しずつ進化させてきたのだろう。

今や創業20年でグループとして国内6店舗・海外18店舗(計24店舗)を展開。今後は、注力しているハワイやドバイへの出店も予定しているとのことなので、ますます今後の展開が楽しみ。

基本メニューを食べるのは開店間もない頃にまず食べ、次に10年後くらい、それらに次いで3回目。出てくるのがメッチャ早い。時間がかかる新店が多いので、そういうところには見習って欲しい。

らぁ麺は、濃厚な豚骨魚介でスープは2日間かけてじっくり煮込んだもの。骨が砕かれて粉々になるまで叩き、丁寧に何度も漉して作るので濃厚ながら食べやすく、大量の煮干しと上質な鰹節、数種類の昆布、干し椎茸を使用した魚介スープの効果もあるようだが、グイグイ飲めてしまう。

麺は、打ちたての自家製麺。一定の温度、湿度、粉温、熟成時間を徹底管理しているので、新鮮で実においしい。もちろん、具材も手抜かり無し。このハイスペックで20年継続してやれてこれるのが素晴らしい。ぜひ、30年、40年と続けて欲しい。

麺や庄の

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/4391.html

公式情報 https://www.menya-shono.com/

〒162-0846 東京都新宿区市谷田町1-3 クレセントビル1階

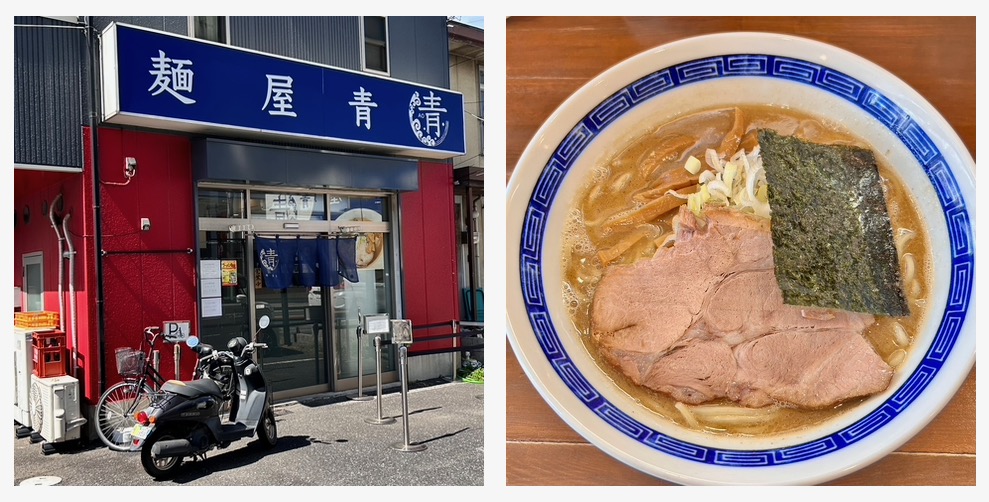

10 麺屋 青(千葉県鎌ケ谷)

2024年10月20日オープン。店主は、煮干の名店「麺処 晴」(入谷)出身で7年弱修業後、こちらを出店。店名はその修業先「晴」から右半分をいただき「青」とした。

入店するとまず券売機で食券購入。ラーメンと塩ラーメンに100円の差があるのが気になり、塩ラーメンを購入。晴」出身なので煮干しラーメンが出てくるのかと思いきや(予習不足)、他の既視感のあるビジュアル。「べんてん」とか「みのひ」とか。塩ラーメンなのにかなりの濃厚系で驚いた。スープを飲んでみるとやはり濃厚動物魚介系。まず、スープを飲んでみる。おぉ〜好きなタイプの節系が効いた豚骨魚介。いや〜実においしい。新店は清湯が増えてきたが、こういうのもたまに食べたくなるし、やっぱりおいしい。古さや懐かしさもあまり感じない。今食べてもしっかりおいしい。具は大きめのチャーシュー、メンマ、小口切りねぎ、海苔。麺はストレート中太タイプ。スープに合わせた感じで好印象。近ければ全種類食べてみたいほど気に入った。

麺屋 青

RDB https://ramendb.supleks.jp/s/160646.html

公式情報 https://x.com/menya_ao_

〒273-0137 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1-1-18

この記事を書いた人

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.12.17

“ラーメンの魔術師”が町中華にチャレンジ!

町中華 さしろく(東京都品川区五反田)

夜:夜の醤油ラーメン(1000円)・おつまみめん(600円)

翌日昼:さしろく塩ワンタンメン(1400円)

2025年10月23日オープン。

なんと!本八幡で21年、人気の「魂麺」店主が城南地区に電撃出店。しかもプロデュースとかセカンドブランドとかではなく、店主自ら厨房に立つ店。その謎を紐解く記事が2022年6月に書かれている。「ラーメンWalkerキッチン」に“町中華”として出店。その際のインタビューによると『今は分厚い出汁が流行で、それもめちゃくちゃ美味しいんですよ。でも、毎日食べるなら町中華なんです。それは胃腸が疲れないから。強い人は濃厚な出汁でも濃い味でも何ともないだろうけど、自分は酒飲みだからお腹が弱くて。やっぱり食事って元気にならないとだめなんだよね。町中華は味付けも控え目で、やさしい味。食べると元気になります』

そしてこんなことも。『町中華って、昔から日本人の食生活の中に当たり前のようにある、なくてはならないもの。日本の文化ですね。その当たり前がいつの間にかなくならないように、知ってもらえたらうれしいです。』この頃から「いつか町中華をやりたい」と言っていたが、とうとう形にしてしまった。

元々、「ラーメン魔術師」の異名を持ち、今までに生み出したラーメンのレシピは500種類を超えるという。ラーメン以外のものを作ってもおいしいに違いない。

今回のお店の特徴は、『昼はラーメン専門店、夜は立ち飲み町中華』。カウンターのみ8〜9席。夜はワンドリンク・ワンフード・二時間制。椅子が必要な方には出していた。夜もラーメンを提供するが、それは町中華としての〆メニューで昼とは味もボリュームも違う。というわけで、まずは夜の麺メニューを食べに行ってみた。

他でいろいろ食べてきたのでレモンサワーを飲みながら、店主に話を聞き、一品料理はいずれまたの機会にして麺料理に絞って頼んでみた。スープは中華料理のベースにも使うのでシンプルな鶏ベース。細麺にトッピングはチャーシューとネギ。一般的な町中華はフルサイズの麺メニューがほとんどでこういう半分の量で〆ラ−メンを提供するお店は少ない。でも、こちらは“基本”がハーフなのが嬉しい。優しい味わいだがちゃんとしっかりおいしい。

店主の修業先である「13湯麺(かずさんとんみん)」の「光麺」がベースになった汁なし麺。麺にタレ、胡麻、青ネギ、チャーシュー細切れ、沙茶醤などを混ぜて食べる。こちらは〆と言うよりは、つまみで食べる麺料理。改めて「他の料理もおいしいに違いない」と思わせる逸品。シンプルだが、メチャメチャおいしい。

翌日、昼に再訪。

昼のスープは焼きあごをベースに丸鶏と佐助豚を使用した動物+魚介の淡麗清湯。(醤油味には静岡県掛川市の栄醤油と兵庫県たつの市の末廣醤油をブランドした特製醤油ダレを使用。)醤油と塩の具の違いは、芽ネギと柚子皮。麺は「さぬきの夢」(うどん用に使われる小麦粉)をブレンドして紀州屋製麺(新宿)に特注した細ストレート。ワンタン皮は、酒田の老舗人気店「満月」から取り寄せている極薄皮、餡はアクセントでとろけるような皮を楽しむ仕様。

醤油も食べに来たいし、夜に再訪していろいろ食べてみたい、そう思わせる味わい。

なお、店名の「さしろく」についても聞いたが子供の名前をもじって付けたもので詳細は個人情報に触れるので割愛。

夜、複数人で行っていろいろシェアして食べてラーメンで〆てみたい。

『町中華 さしろく』(東京都品川区/五反田駅)

公式情報

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-23-9 ウィンビル1F

この記事を書いた人

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.09

2025年9月25日の開店初日に200名の行列ができた話題店「ロックンスリー」とは?

新横浜ラーメン博物館は全国の人気店・有名店を招聘する施設として知られている。しかし、今回オープンしたお店は存在しない。いや、正しくは該当店舗が丸ごと移転して、本店がなくなり、新たな局面=Phase3に突入するのだ。そこでPhase1(ラァメン家 69’N’ROLL ONE)のオープン前から店主を知っており、食べてきた私が「ロックンスリー」(Phase3)を解説してみる。

孤高の天才ラーメン職人『嶋﨑順一』という男とその軌跡

関東(Phase1)と関西(Phase2)で“伝説”を作った“レジェンド”が関東に帰って来た。その人の名は「嶋﨑順一」。今だ、自ら厨房に立つ現役ラーメン店主。ただし、その進化はまだまだ現在進行形で『究極のラーメン』という終着駅を目指して、まだ走り続けている。店名も三つ目の名前になる。「ラァメン家 69’N’ROLL ONE(ロックンロールワン)」(関東時代:Phase1)〜「らぁめん矢 ロックンビリーS1(スーパーワン)」(関西時代:Phase2)〜そして「ロックンスリー」(関東へ凱旋:Phase3)。

まず、関東時代:Phase1での活躍を見てみよう。当時、私も審査員をしていた「TRYラーメン大賞」(講談社刊)は音楽界の「レコード大賞」のようなものである。その賞においてオープンした年(2006年)に「TRY新人賞最優秀賞」を受賞。翌2007年から2012年まで6年連続しょう油部門1位を獲得。今なら殿堂入りだが当時はまだそんなシステムが無かったのでもはや破られることの無い連続最高記録である。2011年には首都圏ラーメン界の頂点と言える「TRYラーメン大賞」を受賞。2012年には前人未踏のしょう油・しお・つけ麺細麺の3部門で史上初の3冠獲得。そんな記録を残しながら、14年に拠点を関西へ移してしまう。

関西時代:Phase2は、店名を「らぁめん矢 ロックンビリーS1」と変え、さらなる進化を遂げ、関西のラーメン賞を多数受賞。殿堂入りも果たしている。関東で大賞を獲り、関西で殿堂入りを果たしたラーメン店は未だかつて、嶋﨑順一氏しかいない。

嶋﨑順一氏は「水鶏系ラーメン」と「昆布水つけ麺」を創り上げた。前者はトレンドとも言えるが、後者は“発明”と言っても良い。どちらも画期的なことであり、それぞれについて項目を分けて語ってみる。

一大潮流となった「水鶏系ラーメン」の先駆者であり、最上流の存在

「ラァメン家 69’N’ROLL ONE(ロックンロールワン)」は2005年の年末に相模原で産声を上げた。当時、神奈川には「支那そばや」の佐野実氏というラーメン界の大先輩で嶋﨑さんがリスペクトしている人がいた。佐野氏を慕う人が集まり「佐野JAPAN」というチームを組織し、勉強会やイベントに出店したり様々な活動をしていた。そんな佐野氏は全国からいい食材を集め、旨味の相乗効果(つまり掛け算)でバランスのよいスープを作っていた。一方、「佐野JAPAN」の一員でもあった嶋﨑さんはその対極の「引き算」のスープを編み出した。それが水と鶏だけでスープを取る「水鶏系ラーメン」である。当時は2号ラーメンという名称での提供で、「水鶏系ラーメン」という名前が付いたのは奇しくも、彼が関西に行ってからである。方向性は違っても同じ“清湯系スープ”の両雄。二人で話をしているときに嶋﨑さんが「濃厚スープの時代はいつまで続くんでしょうね?」と佐野氏に聞いたところ「あと3年か5年辛抱しろ!必ず清湯の時代がやってくる!」という答えが返って来たそうだ。そして確かに“清湯の時代”がやってきたのである。

(2)に続く

『ロックンスリー』(神奈川県横浜市/新横浜駅)

公式情報

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14−21 B1F

この記事を書いた人

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.09

水鶏系ラーメンの広がり

嶋﨑順一氏が開発した2号ラーメンの存在はラーメン好きだけではなく、ラーメン店主にも衝撃を与えた。川に例えると「69’N’ROLL ONE」は、山から涌き出る、川の最上流である。

その流れの中流に存在したのが、今や『日本一のラーメン』と言われている湯河原の「飯田商店」(後に味をリニューアル)であり、「トイ・ボックス」(三ノ輪)である。「飯田商店」は「TRYラーメン大賞」を四連覇し、殿堂入りしている。その翌年から大賞を受賞し、同じく四連覇して殿堂入りを果たしたのが「トイ・ボックス」だ。嶋﨑さんが関西に行ってる間にこの2店舗で8年間も“清湯の時代”を守ってきたのだ。

そして、川で言うところの下流(レベルが下という意味ではなく、上流や中流の影響を受けたお店のこと)には多くの「水鶏系ラーメン」が誕生した。それは首都圏のみならず、地方へも伝播していった。グルメサイトの県別ラーメン部門1位になっているお店も何軒かある。ミシュランガイドにラーメン店が初めて掲載されたのは2015年。2016年からは「ラーメンカテゴリー」が誕生した。そして、掲載された多くの店舗の特徴が“清湯”だったのである。それらが全部「水鶏系」ではないが、間違いなく「水鶏系」は増えていった。

新店を中心に食べ歩くスタイルの私もあまりの水鶏系の多さに食傷気味になったことがあった。それほどに「水鶏系ラーメン」というのはシンプルゆえに難しいのだ。例えば鶏油の二度掛け(最初は空の丼に入れ、タレを入れ、スープを入れ、仕上げに鶏油を掛ける)の手間をかけてない店もある。単に水と鶏で作るとおいしいわけではない。嶋﨑さんは醤油を11種類も使っている。その組合せたるや、無限に近い組合せだ。それらを何十何百と試した結果の“嶋﨑流水鶏ラーメン”なのだ。おいそれと真似が出来るものではない。

そんなある日、関西出張が入り、久しぶりに「ロックンビリーS1」に足を運んでみた。ウマい!ウマすぎる!食傷気味になったのではない。真似で終わってしまっている店が増えたのだ。ちゃんと作ると実においしい。また、嶋﨑さんのラーメンが関東時代よりも、確実に進化していたのだ。Phase1からPhase2と進化して、そしてPhase3。更なる進化をどこまで続けるのか?写真はプレオープン時のものであえて感想は書かない。大きく変わってきた。Phase3の始まりだ。

いまや“発明”と言ってもいいくらいの画期的メニュー「昆布水つけ麺」

改めて「TRY本」(※TRY=Tokyo Ramen of the Year)を眺めてみると、2011年のTRY大賞を獲ったときに、他のメニューとして「2号つけ麺」が載っているがまだこの時は「昆布水つけ麺」という名称は誕生していない。いや、それどころか「つけ麺細麺」部門の10位までに入っていないのだ。つまり、毎年600杯〜700杯も食べている審査員達もこの年にそのつけ麺のスゴさに気が付いていないのだ。

そして翌年2012年、いきなり「つけ麺細麺」部門の1位に「2号つけ麺」が登場するのである。面白いことに「昆布水つけ麺」という名称も、そして爆発的に拡がっていったのも嶋﨑さんが関西に行ってからである。“拡がり”というのはかくも時間や年数がかかるものなのである。

さて、「昆布水つけ麺」とはいかなるものか?細麺のつけ麺は麺同士が絡まってしまう(くっついてしまう)という弱点がある。これを克服するために嶋﨑さんがいろんな出汁を試した結果、麺にかけるのは昆布水が一番いい、という結論になった。ただ、その濃度や昆布の産地の組合せも含めて多数の試作をして産み出した黄金式である。

麺の昆布水(=グルタミン酸)とつけ汁の鶏出汁(=イノシン酸)を口の中で合わせることで“口内調理”による旨味の相乗効果が起こり、これぞまさにマリアージュなのだ。口内調理というのは『一汁三菜』や『三角食べ』を基本とする日本独自の文化でお寿司も酢飯と魚介が口の中で「マリアージュ」する口内調理と言われている。そんな日本の伝統を知ってか知らずか、つけ麺に応用してしまったのである。孤高の天才、恐るべし。

今や、昆布水つけ麺は一人歩きをして、様々なスタイルが生まれている。その元祖は嶋﨑さんの「2号つけ麺」なのである。これは東池袋大勝軒の山岸さんが「つけ麺」を“発明”したのと同じくらい、画期的な“発明”だと思う。

ただし、このメニューは落ち着いてから数量限定などで出す予定とのことでレアメニューになってしまいそうだ。写真はラー博俱楽部会員限定の日に食べたもの。

(1)の記事

『ロックンスリー』(神奈川県横浜市/新横浜駅)

公式情報

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14−21 B1F

この記事を書いた人

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.09

8月は冷やしラーメンもたくさん食べたので温かいラーメンで印象に残っているのは少なめ。冷やし系はもう食べられないので来年への期待としてあげておきます。

01.『MugiとButaヌードルス』(立川)

2025年6月17日オープン。店主は様々な飲食を経験している和食一筋の料理人。店はコンテナで自家製麺の中華そばを提供。スープは自家製のしょうゆこうじがベースの豚清湯。麺は細麺ストレート。チャーシューも秀逸でネギの切り方もいい。今後が注目の新店。

01.『MugiとButaヌードルス』(立川市/立川駅)

公式情報

〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目15−9

02.『津軽煮干 ひらこ屋』(東京駅)

2025年8月7日、東京ラーメンストリートにオープン。青森県を代表する人気店。豚骨ベースのスープに平子煮干を中心に4種(50kg以上)の煮干を使い3回炊き上げる“三段仕込”で炊き上げた濃厚スープ。合わせる麺は内麦と外麦を独自に配合した松本製麺製の特注麺。中太で軽く縮れのついたタイプで東京駅限定麺。かん水を控えめにし(青森は無かん水の麺も多い)、もっちりな麺に仕上げている。チャーシューは国産豚モモ肉を使用し、ウチモモ・ランプ・ナカセン(ナカニク)といった部位ごとに調理法を変えることで、それぞれの旨味を引き出している。

02.『津軽煮干 ひらこ屋』(千代田区/東京駅)

公式情報

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F

03.『豚骨ラーメン そらのいろ 麹町本舗』(麹町/半蔵門)

2025年8月21日オープン。「ソラノイロ ARTISAN NOODLES」が東銀座へ移転予定で閉店。長い間、本店だった跡地に新店としてリニューアルオープン。スープは白濁した豚骨。最近、都内の豚骨話題店だと“クサウマ”豚骨が人気だが、それらとは違うし、店主前職の「博多一風堂」とも違う。王子にあった姉妹店とも違って、似たような感じじゃないのがまたいい。

博多に行けばいろんな豚骨ラーメンがあるように、都内の豚骨ラーメンもいろんなタイプがあって欲しいので、そういう意味では懐かしく、新しいタイプの豚骨。ポスターにもある『一口すすると時を超えてあの日の笑顔に会える。そんな懐かしい心に残る一杯』と書いてある通りの豚骨ラーメン。普通の固さで頼んだ麺もほどよい固さでおいしくいただけた。

03.『豚骨ラーメン そらのいろ 麹町本舗』(千代田区/麹町駅)

公式情報

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-10 ブルービル本館1B

【冷やしラーメン四選】(商品名と写真のみ)

04.『西永福の煮干箱』(西永福)

04.『西永福の煮干箱』(杉並区/西永福駅)

公式情報

〒168-0064 東京都杉並区永福3-55-3

05.『支那そばや』(戸塚)

05.『支那そばや』(横浜市戸塚区/戸塚駅)

公式情報

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町6002-2

06.『麺や七彩』(八丁堀)

06.『麺や七彩』(中央区/八丁堀駅)

公式情報

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-13-2

07.『キッチンきらく』(神保町)

07.『キッチンきらく』(千代田区/神保町駅)

公式情報

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-5 M2神保町1F

この記事を書いた人

《Japan Ramen Guide/日本拉面指南》

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.09

TRY審査員を20年もやっていた割には、あまりお店に優劣は付けたくない派。でもスタッフが“こういう企画”をやって欲しい、というのでやってみることにした。20年前くらいに「オールアバウト」でもやっていた企画のリバイバルでもある。そもそもたくさんのお店の中から選んで食べに行ってるので私が食べに行った時点で「私が選んだお店」だったり「私が食べたいと思ったメニュー」だったりするわけだ。そして実際に食べてみて、しかも1ヶ月ほど経って、「また食べたい」「人に勧めたい」、そう思っているお店を紹介していきます。本当は5軒くらいに絞りたかったのですが、最初は枠も緩やかに選んだら9軒も・・・。どれもオススメです。

※紹介の順番はランキングではなくて、食べた順番です。

01.『頑極』(がんぎまり/武蔵小山)

2025年6月26日オープン。60歳過ぎてからこういう「ガッツリ系」を食べる機会が減りました。でも、食べてみるとやっぱりおいしく、好きなんですよね〜。どこでもおいしいのかというと個人的にはそんなことはないですが、ここはおいしかったです。また食べたいし、「ラーメン二郎」には怖くて行けないけど、食べてみたいという人にはオススメ。

01.頑極(がんぎまり/品川区/武蔵小山駅)

公式情報

〒142-0063 東京都品川区荏原4丁目4−14

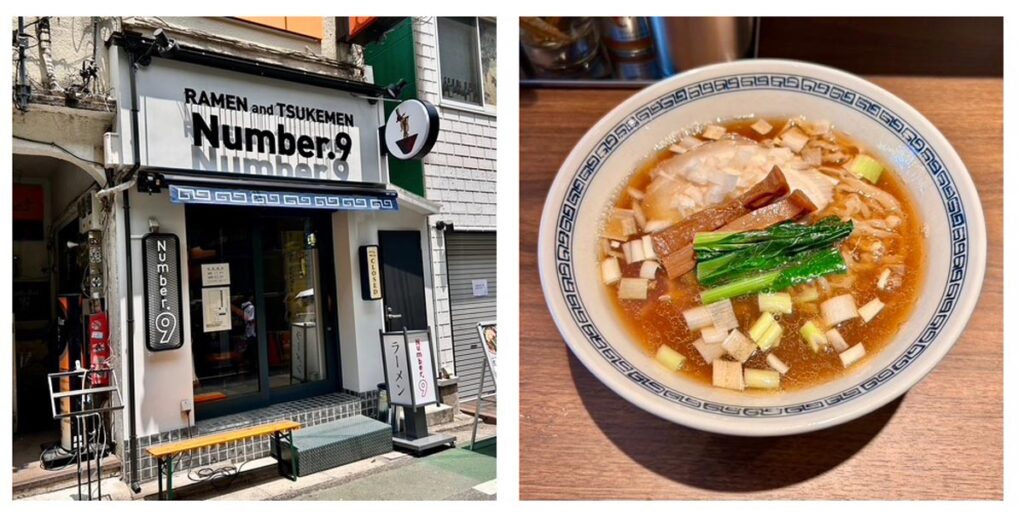

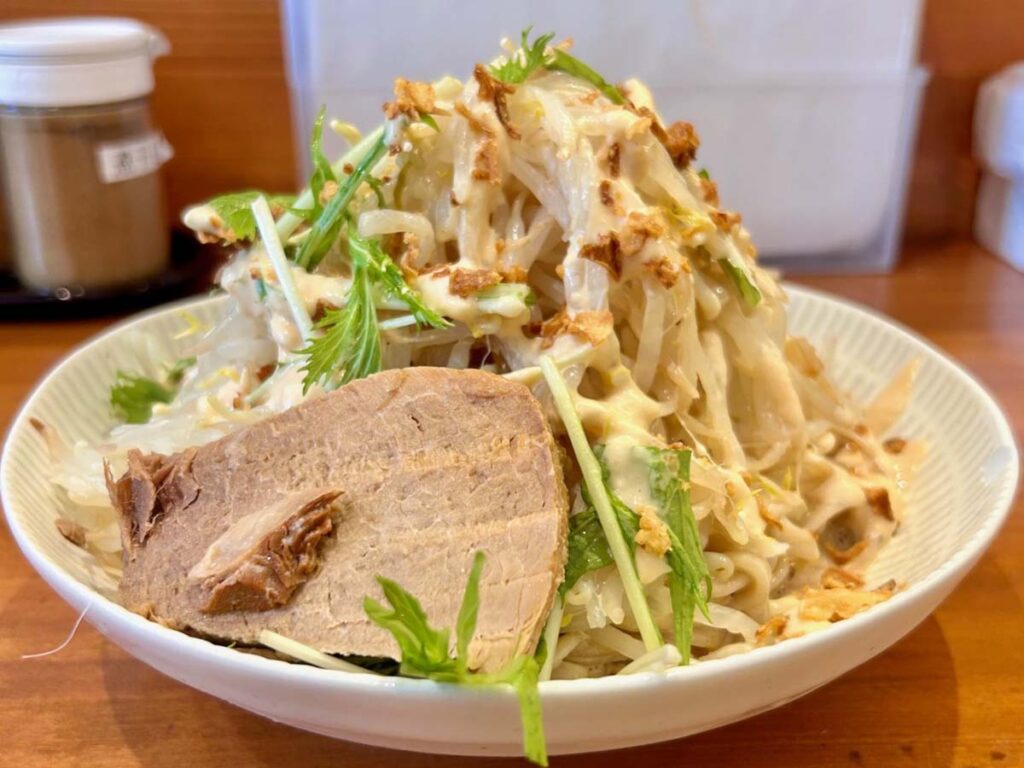

02.『RAMEN and TSUKEMEN Number.9』(自由が丘)

2025年6月27日オープン。こちらは2号店で、1号店は「はやし田」などのINGSプロデュース。なので、こちらもその可能性が高い。そういうお店をラーメンマニアは嫌う人が多いけど、私はよく食べる。チェーン店でも資本系でもプロデュース店でもオススメできるお店は多い。なのでこだわらず、食べてみる。そしてここはよく出来ていると思った。接客もいいし、オススメできる。

02.『RAMEN and TSUKEMEN Number.9』(目黒区/自由が丘駅)

公式情報

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目12−6

03.『3931WORKS.』(さんきゅーさんいちわーくす:一ノ割・春日部市)

2024年12月オープン。店主は、栃木の名店『YOKOKURA STOREHOUSE』や『UNITED NOODLE アメノオト』で修業した人。上半期の首都圏新店の中でRDB第2位。そんな前情報で食べに行ったが頭の中にはいろいろイメージができていた。しかし、それらを上回っておいしかった。前記に「お店に優劣は付けたくない」と言っておきながら、7月の1位はこちら。上半期の新店の中でも上位間違いなし。しかも味も抜群な上に接客が素晴らしい。特に女性の接客がお見事。ファンも多いだろうな、と思う。人気すぎて行列が凄いのが難点だがそれを上回る素晴らしさがある。

03.『3931WORKS.』(さんきゅーさんいちわーくす/春日部市/一ノ割駅)

公式情報

〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1丁目7−35

04.『つけめんさなだNNS』(草加)

店名の“NNS”は、「Neo Nostalgic Style」のこと。

2024年9月6日~8日プレオープン、9月10日グランドオープン。

「さなじファイナル」からのリニューアル。

店主は名店「六厘舎」出身。本店は北千住にあるがそちらをスタッフに任せ、「自分が今食べたいもの」を提供する店に自ら立っている。出てきたのは、もはや懐かしいくらいの濃厚つけめん。店名の“ネオノス”そのものの新しさと懐かしさの両立。濃厚豚骨魚介系は歴史的には20年以上になるが、おいしいものは今でもちゃんとおいしい。オススメ!

04.『つけめんさなだNNS』(草加市/草加駅)

公式情報

〒340-0015 埼玉県草加市高砂1丁目12−43

05.『生しじみラーメン オルニ 恵比寿店』(恵比寿)

2025年8月4日オープンだが、7月4日に試験営業で食べている。もちろん値段は同じだし、支払っている。西麻布でも食べているが、愛媛県松山市が本店で恵比寿は3号店。なんせ営業時間が23:30~5:00という悩ましいスタイルなので飲兵衛しか行きにくいが、何しろ、コンセプトがスゴい。『世界中の肝臓を癒す!』なのだ。そして夢は『この世から二日酔いを無くす!』全国100店舗を目指し、さらに世界展開を目標に掲げているという。なんだか、そんな夢物語を応援したくなったのだ。そんなわけで、酒飲みにオススメ!

05.『生しじみラーメン オルニ 恵比寿店』(渋谷区/恵比寿駅)

公式情報

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目7−9 恵比寿タイムハウス 3階

06.『味噌Ramen Factory ReNge』(阿佐ヶ谷)

2025年7月6日オープン。焼味噌のイメージから“純すみ系”をイメージしたが、当たらずとも遠からず。しかしオリジナルの焼味噌ラーメン。あえて近付けてないというか、個性を出そうとしていると思う。多くの人が好んで食べられると思うのでオススメ!

06.『味噌Ramen Factory ReNge』(杉並区/阿佐ヶ谷駅)

公式情報

〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2丁目1−1

07.『丸源ラーメン 品川シーサイド店』(品川)

私は勉強になるのでチェーン店でもよく食べる。しかし、丸源ラーメンは随分ご無沙汰だった。そんな折、品川シーサイドに新店が出来たので行ってみたら、思った以上にいろいろと素晴らしかった。家族で行ったら満足して帰れそう。開店して間もないからか、オペレーションの素晴らしいマネージャーみたいな女性がいて、その人の活躍が素晴らしかった。いわゆるマニア向けのお店ではないが、一般の方や家族向けには相当オススメできる。

07.『丸源ラーメン 品川シーサイド店』(品川区/品川駅シーサイド)

公式情報

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12−6 品川シーサイドフォレスト オーバルガーデン 1

08.『中華そば 新増田』(千歳烏山)

2025年8月1日オープン、そのレセプションにて。元「えるびす」(池袋)の店主が4年ぶりにラーメン界へ復活!レセプションなので一杯一杯が丁寧に作られ、2杯とも素晴らしくおいしかったのだが、この味をワンオペで提供できるのだろうか?という心配があった。それが表面化してしまったようで、すぐに1日に出せるのはどちらか一つ、ということに変更になった。それはどうだろうか?お店に向かいながら「今日はどっちにしようかな?」なんて考えながら向かうのも一つの楽しみだ。日によっては2杯食べたいときもあるだろう。それができないのだからオススメ度合いもだだ下がり。やっぱりあのクオリティの2種類提供には無理があったか。慣れてくれば出せると思うのだが・・・。そうなれば改めてオススメ!

08.『中華そば 新増田』(世田谷区/千歳烏山駅)

公式情報

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5丁目12−11 宮本ビル 1F-101

09.『会津喜多方RAMEN 二代目 いわいや』(乃木坂/赤坂/青山一丁目)

2025年7月28日にグランドオープン。会津若松の超人気店「めでたいや」創業者の若い息子さんが店長だった。会津若松ラーメンと喜多方ラーメンの合体したタイプの「毎日でも食べられるラーメン」。個人的には会津の出身でもあるし、大好きなのだがRDBのスコアが伸びないのは普通すぎるのかもしれない。でも私は大好き。そしてオススメ!

09.『会津喜多方RAMEN 二代目 いわいや』(港区/乃木坂駅・赤坂駅)

公式情報

〒107-0052 東京都港区赤坂7丁目5−33 ベルバン 赤坂 B104

あと7月なので「冷やしラーメン」も随分食べた。それらは夏季限定なのでもう食べられないので今回は挙げないが、少し前の記事でも紹介しているのでそちらを参考にしていただきたい。「ろく月」「翡翠」「七彩飯店」「魚郎」などがオススメ!これらの冷やしは来年までお待ちください。

この記事を書いた人

白河ラーメンとは

福島県には有名なご当地ラーメンが二つある。一つは会津地方喜多方市にある「喜多方ラーメン」。そしてもう一つが白河市を中心に拡がった「白河ラーメン」である。

白河ラーメンの起源は1921年、横浜での修業の後、手打ちラーメン「亀源」を創業。これが始まりとされているが、その後閉店。

現存の「白河手打ちラーメン」の元祖は1969年創業の「とら食堂」とされている。

初代店主及び二代目店主が弟子を取り、どんどん独立していき、白河ラーメンが拡がっていった。今では100軒以上のラーメン店が白河周辺に存在する。

特徴は鶏ガラとんこつベースの醤油味。クリアなすっきりスープ。代表的な「とら食堂」は無化調でスープを作っている。麺は多くが自家製手打ち多加水縮れ麺。加水率は40%を超えるところが多い。最近では手打ちが減っているようだが多加水太縮れ麺は共通。ワンタンやチャーシュートッピングが人気。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

白河ラーメンを提供する白河市周辺の主な店舗の例

白河ラーメンを提供する首都圏の店舗の例

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.08.08 一風堂 / いりこ屋 / 立川マシマシ

01.「一風堂」(22店舗で8月5日より発売開始)

魚介だしに牛だしと一風堂の豚骨スープを合わせ、コクをプラス。甘味のある醤油だれとネギ油で全体の味わいをまとめ、氷を加えて冷やして提供。麺は、中太の手揉みちぢれ麺。

詳細リンク

02.「いりこ屋」(大井町駅)

業界最高権威「TRYラーメン大賞」の新店にぼし部門で1位を獲得した新店。8月1日から発売された冷やしの新作。上の方にのっているのは油揚げ。これが意外と合う。追加したい方は「きつね」をトッピング購入すれば可。別添えのおろし生姜(写真右上)は後半に加えるとさっぱり味変。

03.「立川マシマシ」(立川駅)

ガッツリ系で多店舗展開している「立川マシマシ」の人気夏季メニューがこちら。麺量は(小)でも300gなので要注意。甘酸っぱいタレとマヨネーズダレが相まって独特な冷やし中華を成立させている。トッピングは濃厚に味付けされた三枚肉。そして胡瓜と生姜。なかなかの「スゴい」冷やし中華である。

店舗情報

01.一風堂 五反田東口店 公式情報

〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目14−14 北原ビル 2F

02.大井町立食い中華蕎麦 いりこ屋 公式情報

〒140-0011 東京都品川区東大井5丁目3−13

03.立川マシマシ 立川総本店 公式情報

〒190-0022 東京都立川市錦町1丁目2−16 1F らーめんたま館内

この記事を書いた人

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.08.05 THE魚郎/ ラーメン太る / 熊公 / ふくもり

01.「THE魚郎」(池袋駅)

「魚郎(ぎょろう)」池袋店は池袋駅から少し距離があるが地下街からお店まで地下で繋がっているのが暑さ対策にもいい。「魚郎」は「せたが屋」グループのガッツリ系。大阪に2軒、野田(千葉県)に一軒、計4店舗展開中。夏季限定の冷やしが7月20日から発売開始。(冷やし魚郎は池袋店限定)

「魚郎」はガッツリ系だがそこは「せたが屋」グループなので、他の二郎インスパイア系とはスープが違う。煮干しや鰹出汁の魚介系を効かせたもの。なのでガッツリボリュームもあるのだが、意外とさっぱりすっきり。そんな「魚郎」をベースにして夏季限定の“冷やし魚郎”ができあがった。「冷やし魚郎」(1000円)。ちゃんとスープもたっぷり入っている。冷やしラーメンの際は油にも気を配らねばならない。固まってしまうから。ここでは植物系の煮干しオイルを使用することで固まらずにコクを出している。トッピングはでかいチャーシュー、背脂風天かす(これがなかなかいい役割を果たしている。味付けしてあり、ニンニクも入っている)、鰹節、大葉、もやし。さすが他とは違ったタイプで出してきた。これがなかなか素晴らしい一杯だった。無料トッピングはヤサイとニンニクで今回はヤサイのみマシにした。麺量は225g。9月中旬くらいまでは出す予定。

02.「ラーメン太る」(池袋駅)

2023年10月、石川県金沢で誕生したガッツリ系ブランド。それにしてもインパクトがある店名だ。年間700杯を30年続けても“そんなに”太らないことを証明している私だが、そんな私に反抗するような店名だ(笑)。

昨年曳舟店がオープン、今年3月に池袋店がオープンで3店舗目。券売機のトップは汁なし、次がラーメン。麺の量、小(200g)中(300g)大(400g)が同額。野菜マシ・野菜マシマシ・背脂マシ・背脂マシマシが無料でこれらは券売機で購入。提供時に「ガリマヨ入れますか?」と聞かれるので今回は入れてみた。無料トッピングは野菜マシ。あとで隣の人のを見たら、背脂もマシにしておけばよかった、と後悔。実においしそうな色をしていた。

7月から夏季限定メニューとして「ゆず冷やし中華」を提供開始。柚子とガリマヨ(ガーリックマヨネーズ)が利いた冷やし中華タイプ。野菜はサラダ感覚で食べられるが、平打ちのガッツリ系タイプの麺がパンチあり。マヨネーズ風のタレを絡めながら食べる。チャーシューが大きいので結構大変。水を飲みながらやっと完食。

03 「熊公」 (浅草橋駅)

こちらは創業57年の老舗。昔は札幌ラーメンの店だったらしいが最近は「ジャージャー麺」が人気の店に変身。外観は地味だが、意外と人気がある。しかも持ち帰り用のジャージャー麺をたくさん作っており、店内の人は結構待たされている(笑)。千代田区と台東区と中央区の区境地域で近所のお客さんが続々とやって来る。メニューを見ると驚き。冷麺がズラリ。「冷やし麺専門店か?」と裏を見たら、普通にラーメンメニューもあったが、ほとんどの人が「冷麺」を食べている。しかも9割くらいがジャージャー麺。たぶんこの時期は冷やしメニューしかやらない雰囲気。

私は半カレーとジャージャー麺のセットを注文。セットで100円プラス。それで半カレーとコーヒーゼリーが付くのだから素晴らしいサービス。そしてこのカレーがスパイシーでおいしい。ジャージャー麺は予想通りの味だがジャージャー味噌がなかなかクセになる味わい。

04.「中華そば ふくもり」(駒沢)

環七通り沿いの「せたが屋」はす向かいに2006年にオープンした煮干しラーメン専門店今はたくさんのメニューを提供している。夏季限定は「辛煮干冷やし中華」と「荻窪昔つけそば」の二本立て。今回は後者を選択。荻窪丸長インスパイア。「丸長」(荻窪)が閉店してからいろんなお店がインスパイアつけ麺を出すようになった。「喜富」(大塚)、「でき心」(吉祥寺)、「りょうが」(荻窪)など。全部食べたが、それぞれ、店毎に違うのでそれもまた楽しい。とにかく好きなタイプのつけ麺。

店舗情報

01.THE魚郎 公式情報

〒171-0021 東京都豊島区西池袋5丁目1−3 メトロシティ西池袋 1F

02.ラーメン太る 公式情報

〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目48−3 池袋MTビル 1階

03.熊公 公式情報

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目5−11

04.中華そば ふくもり 駒沢本店 公式情報

〒154-0003 東京都世田谷区野沢4丁目9−18

この記事を書いた人

麺喰ワンダラー(Menkui Wanderer)

column 2025.07.31 七彩飯店/ろく月/Ramen翡翠/ひるがお

01「七彩飯店」(京橋駅)

7月16日から発売開始の「とうきびの冷やし麺〜甘酒添え〜」(1600円)。実に美しい〜!プレミアム味来とうもろこしをたっぷり使用。粗ごしスープは箸で持てるほど。まさに“食べるスープ”である。鶏肉、紫玉ねぎ、ブラックペッパーなどがそれぞれいい働きをしている。もちろん完食完飲。8月中旬頃までやっている。右上の容器は味変用の甘酒ペースト。

02.「ろく月」(浅草橋駅)

無化調豚白湯のお店が夏季限定で出している「とうもろこしの冷やしラーメン」(1500円)。通常この手のメニューは数量限定なのだが、こちらは“できるだけ”売り切れなしで提供。私もとうもろこし好きなので、こういう冷やしをいろいろ食べているが、ここまで“食べるスープ”的なのは、初めて。試しに箸で持ってみたら少しだけど持てた!“箸で持てるスープ”ってスゴい!味変用にカレーパウダー、具はとうもろこしの天ぷら。

麺と具を食べ終えて、スープが残り、普通なら少し飲んで終了、というパターンもあるが、こちらは第二ラウンド。コーンポタージュを飲み(食べ)始める。もちろん完食完飲。とうもろこしの冷やしが好きな方にオススメ!

03 「Ramen翡翠」 (赤坂/赤坂見附駅)

店主自らが最高傑作と言わしめる「桃とフィンガーライム(醤油)の冷やしらーめん」(2500円)!20食程度の数量限定なので急いで行ったが11時53分着で外待ち10人くらい。桃は山梨HOPE園の夢みずきを使用。塩味はフィンガーライムがからすみに変わる。周りを見るとほぼ30代。みんな冷やし(2500円)か特製(1900円)を食べている。赤坂は“千円の壁”なんて無縁だったのか?

04.「ひるがお」(駒沢大学駅)

「せたが屋」グループ二番目のブランドで「塩ラーメン専門店」。

今年の夏季限定は「冷たい酢橘そば」(1日20食限定)。

水出しで抽出した和風出汁に酢橘と複数の薬味。

冷たくさっぱりな夏メニュー!

店舗情報

01.らーめん七彩飯店 公式情報

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目1 地下街 中 4号

02.ろく月 公式情報

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2丁目4−5 NYビル 101

03.Ramen翡翠 公式情報

〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目14−2 ドルミ赤坂 201

04.せたが屋 ひるがお 駒沢本店 公式情報

〒154-0003 東京都世田谷区野沢2丁目1−2