沖縄そばとは

「そば」と表記されるが蕎麦粉は不使用で麺類一般の意味。「沖縄そば」はラーメンの麺と同様、小麦粉にかん水(アルカリ塩水溶液)を練りこむことで作られる。1950年代までかん水は使用せず、ガジュマルなどの樹木を燃やした灰(木灰 もっかい/もくはい/きばい)を水につけたアルカリ性の上澄み液を利用して作られていた。

ラーメンの定義を「かんすいを使った麺」とするならラーメンであり、油をまぶしたり独自の製法を残す点で沖縄そば、という独自ジャンルでもある。

沖縄県内では1900年代は支那そば、現在は単に「そば」あるいは方言で「すば」「うちなーすば」と呼称され、蕎麦粉をつかった蕎麦を「日本蕎麦」「ヤマトの蕎麦」などと区別する。食感はラーメンよりウドンに近いとされる。

地域や店舗により、麺の形状は大きく「太平打ち麺」「中太縮れ麺」「細平打ち麺」「細ストレート麺」に分かれる。歯ごたえとコシがあるのが特徴だが、柔らかめのものも多く有る。

ラーメンの麺との扱いの違いは、茹でた後に冷水で締めずに自然冷却させ、保存性を高めるために油をまぶし、麺に吸わせる点が大きな違い。油をまぶした麺を「茹で麺」と表記する。油をまぶしていない「生麺」と両方提供するお店もある。

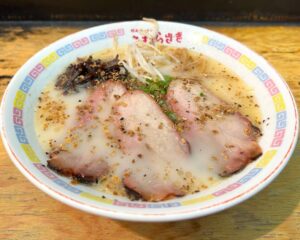

スープは、基本的には豚骨とかつお節をベースとする。あまり濁らない塩スープが主流。

主な具材は、豚の三枚肉砂糖醤油煮込み、紅生姜、蒲鉾、島ねぎ(長ネギと比べ細く緑色部分が多い葱)など。フーチバー(ヨモギ)を出すところも多い。

沖縄の蒸留酒「泡盛」に島とうがらしを漬け込んだ沖縄独特のチリソース「コーレーグース」が卓上に添えられる。七味唐辛子の他に甘く香る島胡椒「ピパーチ」(ヒハツモドキ、別称ヒハチ、ピパーツなど)を置くところもある。

サイドメニューによくある「じゅーしー」とは、そばの茹で汁で炊いた沖縄風炊き込みご飯のこと。

沖縄そばは専門店以外に食堂の一商品群として置かれている場合も多い。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

沖縄そばを提供する老舗店の例

沖縄そば / ソーキそば / 沖縄ラーメン

ソーキとは「豚肉のスペアリブ」のことでこれを使用したもの。他にも「てびち(豚足)」を用いた「てびちそば」、

「豚モツ」を用いた「中味そば」、地元の豆腐を用いた「ゆし豆腐そば」など、これら沖縄食材を使ったものを総称して「沖縄そば」となる。また、ソーキそばの元祖は「丸隆そば」と「我部祖河食堂」の二説ある。

「沖縄ラーメン」とは2000年に博多一風堂創業者の河原成美が新横浜ラーメン博物館の「新・ご当地ラーメン創生計画」の一つとして「沖縄ラーメン」の開発を企画し、作られたもの(豚骨醤油スープ/太麺)。歴史もまだ浅く共通した特徴というものはまだ確立してはいない。

沖縄県物産公社では沖縄県産の塩を使用したインスタントラーメンを「沖縄ラーメン」として販売していることもある。また、豚骨魚介だしを沖縄県産の塩で調味し、軟骨ソーキなどをトッピングしたラーメンを沖縄ご当地ラーメンとして「ご当地ラーメングランプリ2013」にエントリーさせたが定義として定まってはいない。

沖縄そばを提供する人気店の例

ラーメンより長い歴史の「沖縄そば」と日本本土からのラーメン文化の流入

沖縄の麺文化といえば、沖縄料理の一つである「沖縄そば」だ。起源は、1902年に沖縄初の店「観海楼」が誕生して以来というから、ラーメンより長い歴史がある。

古くは450~500年前に日本編入前の琉球王国(1429-1879年)の宮廷料理として供されていた記録がある。琉球王国と中国との交易の中で中国の麺食文化が伝わったとされている。木灰を使用しての麺作りはは中国広東省梅県や台湾の民族集団「客家」に源流が有るとされ、沖縄そばのルーツと考えられている。

明治時代(1868-1912年)に富裕層に、大正時代から戦後(1912-1950年頃)に庶民へも広まり、多様な沖縄そばが発生した。

沖縄そばのスープは1900年代初期は観海楼をはじめ醤油多く使う黒いスープだったが、1924年

「ゆたか屋」が紅ショウガを使い始め、また醤油味の黒い汁から塩味をきかせた白い汁を開発し評判を呼び、その後の沖縄そば屋での主流になったという。

女性が経営する「ウシンマーそば」が、これまで豚肉の細切れとネギだけだった具にかまぼこと紅ショウガをのせてキレイに盛り、島胡椒ピパチを添えて人気を博す。これは現在の沖縄そばのスタイルの元祖となった。

沖縄の麺文化といえば「沖縄そば」が2000年頃まで主流であった。

流れを変えたのは、「琉球新麺通堂(とんどう)」だ。2001年、「一風堂」店主・河原成美氏がプロデュースして、「新横浜ラーメン博物館」に出店したことをきっかけに、2002年に沖縄に凱旋して人気となった。味は沖縄そばと九州ラーメンを組み合わせた豚骨醤油スープで麺は太麺を使用していた。

また同時期に登場した横浜家系「武蔵家」も沖縄ラーメンの普及に貢献。(東京・吉祥寺にある「武蔵家」は兄が経営する店)沖縄にある他の系列店も人気。

また、東京のラーメン店出身の店も出店ラッシュが続いている。

「砦」出身の「麺や偶(ぐう)」は、自家製麺の極細麺を使用し東京テイストの豚骨ラーメンを提供している。

六厘舎出身の「三竹寿」は、つけ麺専門の行列店だ。ここも自家製麺である。

2018年「観海楼」の最初の沖縄そばを復刻した「唐人そば」を県内数店舗で販売開始し、沖縄そばのオリジナルへの回帰もまたある。沖縄麺文化の沖縄そばと2000年以降のご当地ラーメン創生によるラーメン化、また、他地域のラーメンの流入により融合し、新しいラーメン文化が生まれつつあるというのが沖縄であろうか。

沖縄で人気のラーメン店の例

首都圏で沖縄そばを提供するお店の例

鹿児島ラーメンとは

鹿児島県内及び周辺の専門店で食べられるラーメンで、九州の中では久留米ラーメンの影響を受けていない独自のラーメンである。

野菜が多い、無カンスイ麺を使うところがある、ビーフン(ライスヌードル)を使用するところがある、麺は柔らかめ、価格帯が高め、スープを最後に入れる、大根などの漬け物が無料で提供されている、小さな急須に入ったお茶が出る、焦がしネギ(焼きネギと言う)が載る、などの特徴があり、個性的なラーメン文化といえる。

モヤシやキャベツどっさりの優しい味わい

鹿児島のラーメンもまた白濁スープである。しかし豚骨鶏ガラで他県とはやや傾向が違う。他の地域は少なからず豚骨発祥の地「久留米」の流れを汲んでいるのだが、ここ鹿児島だけが別に誕生したようだ。最初の鹿児島ラーメンは1947年に道岡ツナさんが開業した「のぼる屋」である。横浜で看護師をしていた時に患者の中国人から教わったものだ。しかし、自分なりの改良を加えた。臭みと脂っこさを緩和するために野菜を加え、麺にはカンスイを使わなかった。こうして女性らしい、そして看護師らしい気配りででき上がったのが、鹿児島ラーメンである。

「生みの親」が女性だったからか、鹿児島のラーメン店は女性の活躍が目立つ。力仕事の麺方ですら女性が担当している店が少なくない。

また大きな特徴の一つが具の野菜である。モヤシやキャベツがたくさんのるのだ。でき上がる前に漬物(大根の浅漬けが多い)が出るのも鹿児島ならではである。

そういう付加価値が値段に反映しているのかどうかわからないが、物価との比較でいうと鹿児島のラーメンは日本一単価が高いといえるのではないか。有名店を上げてみよう。「のぼる屋」が1000円(2024年現在閉店)、「こむらさき」が900円(現1000円)、「くろいわ」700円(現800円)、「和田屋」の味噌ラーメンが800円、「ざぼん」750円(現850円)である。もちろん、他に安い店もたくさんあるのだが、全体的にいい値段である。

どこも麺は白っぽくて細め(博多よりは太め)のストレート麺。最初のラーメンがそうであったからか、無カンスイ麺もある。創業半世紀近くになる「こむらさき」の麺は一度は食べてみる価値がある。創業者がビーフンの製法で作ったそうで、初めての人には、かなりの違和感を感じるはず。私はその違和感が逆に気に入ってしまった。ここが鹿児島では長い間、客数と売り上げのトップを誇っているのだ。

焦がしネギのトッピングに、たっぷりの茹でキャベツとモヤシが盛られているのも特徴的だ。札幌ラーメンでは炒め野菜だが、茹でたキャベツがこんなに大量に載ってくるのは、「二郎」を除くと全国でも鹿児島だけではないだろうか。

具だくさんという点では「ざぼん」もすごい。三枚肉を小さく切ったチャーシューとキャベツ中心とした野菜がたっぷり。メンマ、キクラゲの細切りに細モヤシ、ネギ、焼きネギ(東京では揚げネギ、焦がしネギと呼ぶものを、鹿児島ではこう呼ぶ)。私は本店で食べたが、ものすごいキャパシティ(おそらく100席以上)でラーメンを流れ作業で作っており、ものすごいスピードでたくさんの量をこなしていた。見ていて圧巻だった。

スープは白濁で豚骨と鶏ガラが七対三もしくは六対四の割合で使われている。店によってはそこに野菜や椎茸を加えている。タレは醤油ダレ。

鹿児島ラーメンの一番の特徴は、その作り方にある。通常のラーメンは丼にタレ、スープ、麺を順に入れて、最後にトッピングをして出来上がりだが、鹿児島は、トンにタレ、麺をいれて、具を揃えて、最後にスープをかけて出来上がりである。そのため、混ぜないで食べると薄く感じる。よくかき混ぜて食べるのが鹿児島流らしい。

もともとが柔軟なラーメン文化で、塩、味噌、醤油などさまざまなタイプのラーメンが存在する地域でもある。最近でいうと、天文館で一番人気の「豚とろ」が、店名にもあるように、黒豚の首の付け根の肉、豚とろを使ったチャーシューで評判を呼んでいる。東京からの逆輸入では、麺屋武蔵出身の「バガボンド」が2店舗ほど展開するなど、新しいタイプのラーメンが人気になりつつある。

先述したが、鹿児島では味噌ラーメンも意外と人気が高く、歴史のある「和田屋」(現・閉店)、かなり黒っぽい味噌の「三養軒」、同じく黒味噌が人気の「三平ラーメン」はカップ麺も誕生した。

私が食べた中で他のお薦めは、ダシの半分は干し椎茸で採るという「ラーメン専門 鷹」、フランチャイズ展開をはじめて人気の「仏跳麺」などがある。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の鹿児島ラーメン店の例

味噌系の鹿児島ラーメン店の例

人気の鹿児島ラーメン店の例

首都圏の鹿児島ラーメン店の例

熊本ラーメンとは

豚骨ラーメン発祥の地である福岡県久留米市から、熊本県玉名市を経て、熊本市とその周辺地域に伝播したラーメン。玉名ラーメンや博多ラーメン(長浜ラーメン)に比べると太い麺を使い、また、スープに鶏ガラが加わる。博多や玉名が生ニンニクを使用するのに対して加熱したニンニク(ニンニクを使ったチップや香油)を使用する。

久留米ラーメン・玉名ラーメンとの最大の違いは、スープを当日に使い切る「取り切り」スタイルで、久留米の継ぎ足し「呼び戻し」スタイルではないという点。

麺は低加水の中太ストレート麺を使い、やや堅めに茹で上げる傾向がある。

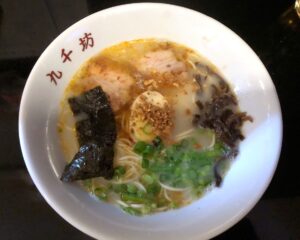

具材には博多は紅生姜を使用するのに対して、キクラゲを使用することが主流。

なぜ「揚げニンニク(マー油)」か?

熊本も白濁トンコツと、九州で一般的なラーメンだが、麺は低加水のストレート麺で博多より太く、スープはトンコツに鶏ガラを加えてコクは有るがマイルド。火を通したニンニクで風味付けするところが他とは違う特徴だ。

そのニンニクの使い方も、ラーメン店によっていろいろな種類がある。「桂花」はマー油、「こむらさき」はニンニクチップ、「味千」はフライドガーリック。熊本を代表する3軒で、同じニンニクなのに使い方がそれぞれ違っているのが非常に面白いところだ。

もともとの熊本ラーメンのルーツは、熊本県玉名市の「三九」(1952年創業)。久留米ラーメンの流れを汲んでいて、この時点でニンニクは入っていない。これは、台湾出身で料理にも精通していた「味千」の創業者である故・重光孝治氏(旧名・劉壇祥氏)が、スープにインパクトをつけるために考えた手法で、それが他店にも伝えられたものだ。

現在、マー油と言われる揚げニンニク油は重光の出身の台湾南部・高雄周辺で麺料理に使われる客家料理の調味油がヒントになっているという。漢字で表記すると魔法の油の意味で「魔油」。

「松葉軒」「こむらさき」「桂花」と開業、その後「味千」

「三九」の噂を聞きつけ、熊本市から訪れた、木村一、山中安敏、劉壇祥(リウタンシオン; 後に重光孝治に改名)、は三九の味に感銘を受け、木村は「松葉軒」、山中は「こむらさき」、劉/重光は久富サツキ創業の「桂花」で料理を担当した後に「味千」を、といった、熊本ラーメンの元祖とも呼ばれる店舗をオープンしていく。老舗熊本ラーメンの創業を時系列にすると

| 創業年 | 店舗・創業者と出来事 |

|---|---|

| 1953年 | 松葉軒 (木村一) ※2018年に65年の歴史に幕をおろした。 |

| 1954年 | こむらさき (山中安敏) ※鹿児島の人気店「こむらさき」の名前を借りて開店。 |

| 1954年 | こだいこラーメン (旧・東洋軒/村田峰年) ※2016震災 → キッチンカー再開 → 店舗復活。娘が継承、純豚骨スープ。 |

| 1955年 | 桂花ラーメン (久富サツキ) ※2010年経営不振により民事再生。「味千ラーメン」重光産業が再生を助け復活。 |

| 1957年 | 黒亭 (平林武良) ※こむらさき山中の弟子。画家の副業でラーメン店をスタート。 |

| 1968年 | 味千ラーメン (劉壇祥/重光孝治) ※中国本土に多数あり有名だが関東には現在店舗がないため、知らない日本人も多い。 |

こむらさき、桂花、味千3軒とも台湾系の流れをくんだラーメンで、台湾風に味付けされた煮玉子が使われている。また、博多では紅生姜をいれるのがお馴染みだが、熊本ではキクラゲを入れるのが主流だ。替え玉がなく、ボリュームを求めるには大盛りにするのも博多とは異なる点である。(現在は文化の流入・融合もあるので替え玉をおくところもある。)

「桂花」は東京に進出し、「こむらさき」は「新横浜ラーメン博物館」に出店してそれぞれ熊本ラーメンを広め、「味千」は中国に進出して世界的なチェーン店になっていった。(2024年4月現在概数 日本68店/中国560店/他エリア60店)

この3軒が中心となって熊本ラーメンは発展していったわけだが、歴史ある熊本にも博多同様、新しいラーメンが登場している。

風来軒(宮崎県)出身の「文龍」は、濃厚トンコツ醤油と、今までとは違ったタイプのラーメンで人気を呼んでいる。2008年に開業した比較的新しい店だが、勢いがあって現在3店舗ほど展開している。「大金豚(だいきんとん)」は「六厘舎(東京)」の影響を受けたトンコツ魚介のつけ麺を出していたが2019休業。TATARABAと店名を替え、魚介豚骨ラーメンやつけ麺、熊本ラーメンを出している。また大金豚から分かれた大金星は現在「魚雷グループ」を形成し、人気となる。スパイシーさと魚介出汁を武器に東京にも進出。また豚骨系でないラーメンでは、多数の魚の煮干しを使用した、「麺商人」が人気となり、ミシュランガイドにも掲載された。

北海道+熊本を店名に揚げた「北熊(ほくゆう)」は、これらの熊本ラーメンとはスープも麺も異質で鶏ガラと野菜を煮込んだスープに自家製の縮れ麺である。ここではあっさり醤油味のラーメンも食べられる。

県庁所在地から離れた人吉市には「なんつッ亭」の古谷一郎氏が修行した「好来(はおらい 1958年創業)」がある。実は、博多の名店「博多新風」(福岡県)の店主・高田直樹氏もまた「好来」出身だ。「好来」はもともとラーメン通には周知の「マー油豚骨」の有名店だが、今話題の「博多新風」が人気に拍車をかけ、熊本で欠かせない店として注目度が高まっている。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の熊本ラーメン店の例

人気の熊本ラーメン店の例

豚骨マー油ではない人気のの熊本のラーメン店の例

首都圏の熊本ラーメン店の例

久留米ラーメンとは

久留米ラーメン(くるめラーメン)は、福岡県久留米市を中心に提供されている豚骨ラーメン。

豚骨系の白濁スープ発祥地であり、麺はやや太めのストレート麺、具材にはキクラゲ、チャーシュー、ノリが使用されるのが特徴。豚の脂を揚げた「カリカリ」という具材を使う場合もある。

スープは豚骨ベースが基本だが、アッサリのものから濃厚こってりのものまで幅広くあり、店舗ごとの特色となっている。

また久留米ラーメンのスープは「呼び戻し」という減った分を継ぎ足しながら煮込み続ける製法で作られ、熱伝導率がよい羽釜を使うことが多い。

博多・長浜ラーメンでは寸胴鍋で仕込んだスープを日々使い切る「取りきり」という製法で作られている。

九州ラーメンのルーツ

九州のほとんどのラーメンが豚骨ベースの白濁スープであるが、この白濁スープの発祥地が久留米である。

まず、1937年、西鉄久留米駅前に屋台として「南京千両」が誕生した。今でも同じ場所に同じ味で継続しているというから驚きである。しかし、「南京千両」自体は横浜の中華街の味を参考にしており、スープは白濁していない。いってみれば醬油ラーメンである。久留米ラーメンのはしりの店ではあるが、いわゆる一般的に言われるころの久留米ラーメンではないのである。

では、どこでどのように白濁スープが誕生したのか。それは、屋台の「三九(さんきゅう Sankyu)」が始まりである。しかもその誕生は偶然の産物だった。1947年のある日、スープの

火を弱めず買い物に出て、煮込みすぎて白く濁らせてしまったスープに試しに味付けしてみたら美味しかった、というのである。

博多の創業1946年の「赤のれん」が白濁スープの発祥との説もあるが、「三九」のラーメンは、その後熊本、大分、北九州、宮崎などにも影響を与えていくこととなるので、白濁系豚骨スープのルーツは九州全体としては「三九」とされる。

さて、その白濁スープの源流と言われる久留米ラーメンだが、知名度の点では、博多・熊本の後塵を拝している。味でも負けているのか、といったら決してそんなことはないと私は思う。宣伝方法や首都圏進出の戦略の違いではないか。

首都圏でも、近年では「魁龍」(小倉ではあるが久留米ラーメン)が新横浜ラーメン博物館に出店したり、今後のブランド浸透が期待できる。

地元では何と言っても人気なのが「大龍ラーメン」。豚の頭をじっくり強火で炊きあげたスープがたまらない。通販でも同様の味が食べられるので、行けない人には試してみてほしい。

それと並んで人気なのが、「大砲ラーメン」。創業半世紀近く、継ぎ足し継ぎ足しで採るスープ(通称、呼び戻し)が特徴で、久留米の中ではわりとあっさり。二代目の香月均氏が継承して多店舗展開を始め、博多や新横浜ラーメン博物館にも進出して全国区の有名店になっている。運転手御用達で24時間営業の「丸星ラーメン」は、毎日1000杯以上のラーメンを350円で提供していた。(2024年現在は550円) また食堂系の「沖食堂」「ひろせ食堂」も見逃せない。いずれも当時300円台でラーメンを提供していた。

久留米と博多のいちばんの違いは海苔があるかどうか、そして替え玉があるかどうかだった。久留米は海苔が使われている店が多く、替え玉はほとんどなかった。替え玉のシステムは漁師町長浜で発明されたとされる。現在は博多・長浜の替え玉システムは久留米でも採用されるていることがあるので違いは薄くなってきている。

久留米ラーメンのスープは呼び戻し製法で作られるため、臭いが強い場合がある。これは耐熱性の菌の発酵熟成の作用とされ、一種チーズやヨーグルトの発酵食品と同様の働きである。

大龍ラーメン(ラーメン)

久留米で人気のこってり豚骨。豚頭などをじっくり煮込んだスープ。麵は自家製。ネギは有機。

大砲ラーメン 上津店(昇和亭 / 昔ラーメン)

レトロな店内に半世紀近く前の屋台の味を復刻したのが昔ラーメン。

沖食堂(ラーメン)

こってりしているようで意外にあっさり。昔は300円台で提供。2024年現在は600円。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の久留米ラーメン店の例

人気の久留米ラーメン店の例

首都圏の久留米ラーメン店の例

博多ラーメンとは

福岡市発祥のご当地ラーメンで、豚骨スープと細ストレート麺を用いたいわゆる「豚骨ラーメン」を指す。白濁した豚骨スープは濃厚で、豚骨から溶け出したゼラチンによりとろみが付いている。極細のストレート麺は、加水率が低めでコシはなく粉っぽい。また、スープを吸って伸びやすいため、麺の分量は100g程と少なめである。麺の茹で加減を指定できる店が多く、硬い順に「バリカタ」「カタ」「普通」「やわ」「バリやわ」などと呼ばれる。トッピングはテーブル備え付けで、チャーシュー、刻み万能ネギの他、辛子高菜、紅生姜、胡麻などを自由に加えることができる。麺量が少ない為、多くのお店で「替え玉」を用意していて、1玉無料などのサービスを行っている場合がある。

ちなみに麺の茹で方にはさらに硬い指定も存在し、目安の茹で時間とともに一応記載しておくと

●ハリガネ 麺に芯が残り、小麦の風味も感じられる状態。(7~15秒)

●粉落とし 麺の粉を落とす程度、ほぼ茹でる前の状態の芯が残る。別名「カキアゲ」(3~7秒)

●湯気通し 生麺の状態とほとんど変わらず、小麦の風味を最も強く感じられます。(3秒)

白濁豚骨には低加水の細麺がよく合う

博多ラーメンといえば、全国的な知名度もある、ご当地の代表のラーメンである。

白濁スープの歴史は久留米とほぼ同じはずなのに、博多ラーメンのほうが全国的な知名度があるのはどうしてだろうか。久留米自体の市場規模も影響しているのだろうけど、おそらく博多ラーメンの東京進出が早かったのと、インスタントラーメンの効果ではなかろうか。1979年にハウス食品から「うまかっちゃん」が誕生している。

東京の博多ラーメンとしては1984年に「なんでんかんでん」と「ふくちゃん」がそれぞれ開店する。このあたりから、関東では博多ラーメンブームとも呼べるほどの盛り上がりがあった。残念ながら久留米はブームを呼び起こすほどの店が首都圏になかったのである。

福岡のラーメンの歴史は意外に古い。1941年頃に創業した屋台の「三馬路」が最初といわれている。店舗では1946年に「博多荘」と「赤のれん」が営業をはじめている。しかし「博多荘」は白濁スープではなく、中華料理の流れを汲むスープである。「三馬路」はすでに店を閉めているがその流れを汲むのが「うま馬」でこちらも白濁していないスープだ。白濁豚骨スープの元祖は「赤のれん」である。

しかし残念ながら「赤のれん」は、1986年に閉店。現在はその長男が「元祖赤のれん・節ちゃんラーメン」を出している。「三馬路」と「博多荘」が澄んだスープで「赤のれん」が白濁スープだったわけだが、現在、博多ラーメンといえば、鶏や魚などはほとんど使わない白濁豚骨スープのことを指す。麵は細めのストレート、低加水である。具のネギは万能ネギの微塵切り。紅生姜や辛子高菜を最初にテーブルに置いたのは「のんき屋」とのこと。

長浜でいちばん古いラーメン店は「元祖長浜屋」で1953年創業。卸売市場を中心にラーメン店も増え、長浜ラーメンを形成していった。長浜ラーメンと博多ラーメンは微妙に違うといわれたが最近ではあまり違いもなくなったらしい。元は市場の気が短い人を相手に早く茹であげるために麵を細くしたために、長浜が極細麵になった。また、細いと延びるので最初の量を少なくし、替え玉という画期的なシステムが考案されたのも長浜である。

現在、博多で人気のあるのはいくつかの傾向がある。「だるま」「秀ちゃんラーメン」「八っちゃん」は親子及び親族でやっており、油ギトギトのこってりラーメンである。

「一風堂」は、会社経営ながらチェーン店的な展開を感じさせず、若い人に絶大な人気を集めている。「一風堂」と双璧をなすのが元祖唐辛子ラーメンの「一蘭」。秘伝のタレもユニークだが、店内のレイアウトがまた斬新。隣の席とは板で仕切られており、いわば半個室なのだ。他人を気にせずに食べられるように、との配慮らしいが初めて体験したときには驚きだった。2001年に六本木に開店し、翌年から店舗を増やしていき、「一風堂」と同様に世界的な人気店になっている。

博多といったら、中州などで人気を集める屋台ラーメンの存在も忘れてはいけないが、継続は現在の店主一代限り、という条件付きのため年月と共になくなりつつある。寂しい話だ。

そのほかだと、「ふくちゃんラーメン」(関東のチェーン店とは無関係)などが博多ラーメンとしては好きな店である。居酒屋みたいになってしまったが「呉朝明」もユニーク。また博多ながら醤油味で人気のある店もあり、最近は『非豚骨』と呼ばれている。

博多ラーメンの元祖のお店で白濁した豚骨系でない(非豚骨)「三馬路」だが、系譜の店「博多うま馬」の間借り営業などを経て復活。2021年、東京・神田に独立店としてオープンし人気を博している。