高山ラーメンとは

高山ラーメンは、主に岐阜県高山市で食べられているご当地グルメで、飛騨高山ラーメンや、飛騨ラーメンとも呼ばれている。 和風だしの醤油スープに、細めの縮れ麺が入っているのが主な特徴。

スープは鶏ガラをメインに煮干し、鰹節等の和風ダシ、更に野菜などで取る澄んだスープ。一般的には丼にタレを入れてスープで割るが、飛騨高山では寸胴で取ったスープに直接醤油やみりんを入れて味をつける。

地元ではラーメンとあまり表記せず、「中華そば」や「そば」と表記される。

昼はあっさり、夜はこってり

ご当地ラーメンというのは、ある地域で同じような傾向のラーメンが浸透し、歴史もあり、地元の人にその味が愛されているものをいう。ただ、そうは言ってもその範疇に入らないラーメンも普通の街ならあるはずである。それが、高山では「果たして違ったラーメンもあるんだろうか」と思ってしまうほど同じ傾向のラーメンだった。たまたま私が選んだ店がそうだったのか。七軒食べて七軒ともまさに「高山ラーメン」だったのである。もちろん微妙な味の違いはあって当然だが、特徴がほぼ同じなのである。

元祖である「まさご」(1938年創業)のラーメンで解説してみよう。平打ちの細めの縮れ麺で加水率が低く、色白で歯切れの良い麺。カンスイも使っていないようだ。この麺は特徴があり、これがダメな人には高山ラーメンは好みでないということになる。スープは鶏ガラをベースに煮干し、鰹節等の和風ダシ、さらに野菜などで採る澄んだもので、味はやや味濃いめ。

そして、このスープには常識を覆すもっと大きな特徴がある。通常ラーメンではダシを採り、タレと混ぜ合わせてスープを完成させる。しかしここ高山ではタレである醤油を寸胴のダシの中に入れてしまうのだ。つまり、丼に入れるのはこの寸胴から採るスープだけなのだ。

「タレ」という感覚がない以上、塩ラーメンや味噌ラーメンもあり得ない。一部の店では出しているようだが、ほとんど醤油味一本勝負。どうしてそういうことになったのか。どうやら、繁盛したときに作業を軽減するためにやってしまった荒技がそのまま今にも活かされているようだ。

タレを入れて煮込むと、スープの味はどうなのか。当然ながら、遅い時間になるにつれて煮つまり、味が濃くなるに違いない。そう、まったくそのお通りで、それをみんなが知っているから問題はない、という逆転の発想なのだ。昼はあっさり目で夜は濃厚こってり。地元の人は何時頃に食べに行くのが自分の好みなのかを知っているので、その時間に食べに行けばいい。笑い話のようであるが事実である。

具はチャーシュー、メンマ、ネギといたってシンプル。チャーシューはバラ肉を使い、和風味のあっさりスープの油分を補っている。ネギは地元の甘みが強い根深ネギ(飛騨ネギとも呼ばれる)。

ここ高山ではラーメンという呼び名なない。「中華そば」である。しかも地元の人はほとんどが「そば」という。大晦日に食べるのもこの「そば(中華そば)」である。蕎麦のことは「日本そば」とか「生そば」と呼ぶ。店の外観も内装も街並みに合わせたのか、東京でいうところの蕎麦屋の店が多い。観光気分で食べ歩くにもいい町並みだ。

「まさご」以外に人気のある店は、新横浜ラーメン博物館にも出店したことのある「やよいそば」や「豆天狗」「角や」「甚五郎」「桔梗屋」「えび坂」など。なお、東京などにあるチェーン店の「飛騨高山ラーメン」は、実際の「高山ラーメン」とは大きく違うので、誤解のないように。

ラーメンジャパン / ラーメン店の例

老舗の高山ラーメン店の例

比較的新しい高山ラーメン店の例

その他のエリアにある高山ラーメンを提供するお店の例

名古屋ラーメンとは

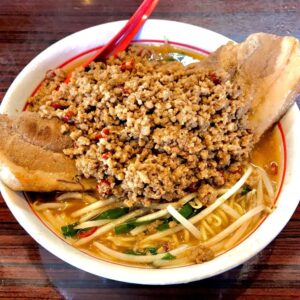

愛知県名古屋周辺で食されているご当地ラーメン。好来系と台湾ラーメンに二分されるといわれる。好来系は千種区の好来を源流とする。魚介とトンコツの2種をベースとしたダブルスープを使用し、漢方薬膳を基本としていてスープはわずかに白濁している、多くはあっさり系のラーメン。台湾ラーメンは、「味仙」発祥、具にニラとひき肉が乗っている醤油ベーススープのラーメン。多くの場合、唐辛子を多用した刺激的な辛味のラーメンを提供している。

また、ベトコンラーメンというニンニクを使ったスタミナ系地ラーメンもあるが別項で紹介するとする。

ローカル巨大チェーン、漢方薬膳の好来系、名古屋生まれの台湾ラーメン、そして高水準の新店ラッシュ

名古屋の人は排他的と聞く。銀行、新聞、野球など地元の人気が強い。では、きしめんや味噌煮込みうどんが強い中でラーメンはどうか。そして、他の地域のラーメン参入状況はどうか。最近ようやくご当地ラーメンも少しは参入してきたが、他の地域と比べてやはり少ないようだ。では、他をしりぞけるほどのご当地ラーメンが名古屋にあるかというと、それもない。では、ラーメン文化がないのかというとそうでもない。

まず、名古屋にとって大きな存在が「スガキヤ」である。豚骨スープに鰹節を効かせた独特のラーメン。しかも、低価格で甘味なども扱い中高生にも人気の一大チェーン店である。ハンバーガーやフライドチキンではなく、名古屋では「スガキヤ」のラーメンなのだ。高校時代にたっぷり馴染ませてしまい、ソウルフードとしてしまう戦略なのだろうか。一時期、400店舗まで増えたらしい。首都圏にも数軒あったが今では全て撤退している。もっともラーメンフリークから見ると「スガキヤ」はラーメン店ではなく、ファーストフード店、ということになるかもしれない。

直営1号店は栄にあったが現存せず、チェーン1号店は1969年ユニー大曽根店内(名古屋市)で開店し、2012年まで営業を続けていたが現在は跡地に本格的なラーメンを出す「寿がきや」が出店。2022年1月現在、関西~東海地方までの8つの府県にわたって286店舗展開している。また海外では「壽賀喜屋」「Sugakiya」として台湾やインドネシアに展開している。

さて、実は名古屋にもご当地とまでいわないにしても地ラーメンはある。一つが「台湾ラーメン」、もう一つが好来系(もしくは薬膳系)である。

「台湾ラーメン」の面白いところは、台湾のラーメンではなく、名古屋の店が考えたラーメンであるというところ。事実、台湾にはこういうラーメンはないらしい。そもそもこのラーメンを最初に出したのは「味仙」である。小振りの器に茹でた麺を入れ、そこに挽き肉・ニラ・ニンニク・鷹の爪などを味付けして麺の上からかけたもの。辛さも相まって、非常にインパクトの強いラーメンである。これがかなり人気となり、他の店でも真似をし始めた。今では、作り方は違えど、多くの店で「台湾ラーメン」というメニューを用意している。看板に「支那そば」を掲げる店にも台湾ラーメンがあったのには驚いた。「江楽」、「本山」(現在は大阪に移転)も台湾ラーメンが人気の店の一つだ。

また、台湾ラーメンから派生して「麺屋はなび高畑本店」で「台湾まぜそば」が考案され(2008年)「名古屋めし」と認知されはじめ、全国区に広がる。

そしてもう一つの地ラーメンが好来系。その名通り「好来」(現・総本家 好来道場)が元祖である。

スープが豚骨・鶏ガラに野菜を煮込んで白濁した(豚骨の白濁とは違った、やや黄色がかっている)もので、やや甘みのあるスープ。メンマが大きく量も多い。麺はやや太めでストレート。卓上には朝鮮人参酢が置いてあり、これを加えるとさっぱりしてお薦めのようだ。確か、麺茹でのザルは四人分がくっついたようなユニークな形状のザルである。これはこの系統の店でしか見たことがない。また店内は木を中心とした造りでメニューも木の板が多い。好来系のラーメン店としては「好陽軒」「好龍」「藤味亭」「めんきち」「みつ星」「陣屋本店」などがあるようだ。本来は「好来」で修業をした店のみが暖簾分けとして認められるようだが、混沌としてきており、直系ではない店も出てきたらしい。

名古屋は最近、ちょっとした新店ラッシュで、しかも高水準の店が多い。行列になった「三吉」は、無化調のこだわりラーメン。スープが不出来だと店を開けないらしく、私が行ったときも危うく臨時休業になるところだった。チャーシューや半熟の味玉も抜群で名古屋のラーメンを引っ張っていくのではないだろうか。他にも無化調の店、飲み水に炭を入れて置く店、内装にこだわった店などができ、まさに「名古屋ラーメン新世紀到来」という盛り上がりである。

●総本家 好来道場 「松」 好来系の本家、新漢方薬膳ラーメン。他地方にはない個性的な味。

●好陽軒 「叉焼麺(松)」「好来」出身。基本メニューがこれ。甘みのある黄色っぽいスープと大きなメンマが特徴

●まさご 「中華そば」 高山ラーメン(岐阜)の元祖で代表的な店。タレがなく、最初からダシに入っているのは珍しい。